Au dedans du dehors de l'intime

Par Gabriele Fois-Kaschel

2022

La recherche de l’expression du féminin dans les arts visuels s’arrête très souvent aux marques de surface. Or, les œuvres de Catherine Boyer ouvrent sur un espace onirique et intime dont on aimerait sonder les profondeurs et les failles. « Chez nous, à La Réunion, on ne parle pas de ces choses-là. Je n’en parle pas ». De sa main, Catherine Boyer esquisse le geste qui ordonne le silence. Ses lèvres se pincent pour ne former qu’une mince ligne droite faisant barrage à tout ce qui pourrait vouloir en sortir ou forcer le passage. Ses magnifiques cheveux de Créole, elle les porte aujourd’hui collés sur le crâne, ramassés en un chignon serré, tout juste piqué de quelques perles de verre colorées. « Les cheveux ont un rapport avec la féminité ; ils touchent à l’intime », ajoute-t-elle, confuse.

Non pas que l’endroit de l’intime nous soit d’emblée interdit. Au contraire, de prime abord, il nous parait bien familier, puisqu’il est jalonné de signes et de symboles qui évoquent, avec force détails et tout en finesse, les attributs assimilés à la sensualité féminine. Les standards de beauté et d’érotisme étalés sur papier glacé dont nous abreuvent les magazines et autres médias, nous nous appliquons à en imiter et incarner les codes et les usages. Ainsi, les modèles médiatiques du corps parfait supplantent progressivement et inexorablement l’expérience intime de notre corporéité.

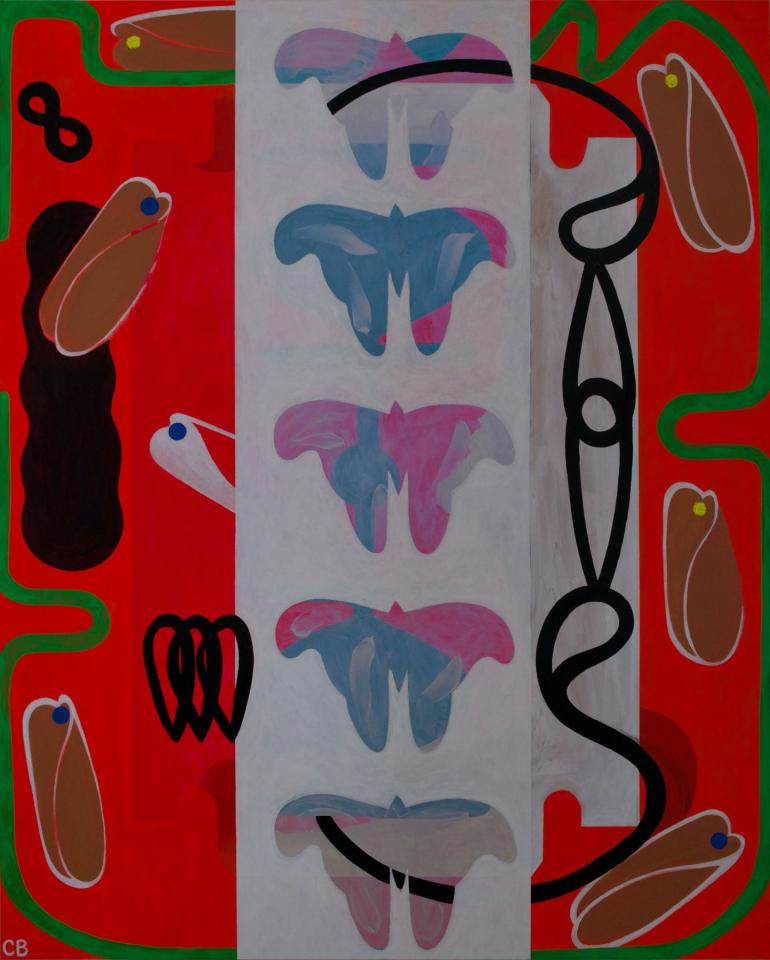

On pourrait en rester là, à la surface de l’intime, sans chercher à découvrir ce qui se cache sous les apparences, au dedans du dehors de l’intime. C’est ce qui caractérise – et disqualifie dans la foulée – certaines pratiques artistiques contemporaines se voulant en lutte contre les catégories de genre. Catherine Boyer « trouve même que ce sont des clichés savamment exploités, et kitsch, assez scolaires dans leurs façons de faire de l’art. » Selon elle, un véritable changement de perspective nécessite la déconstruction des stéréotypes liés à la confusion entre sexe et genre. Il serait donc vain de s’attaquer exclusivement à des contenus isolés ou aux discours environnants. « Mettre des mots sur mon travail artistique, ce n’est pas évident pour moi. Il se peut que l’art que je pratique soit un lieu d’incarnation et non simplement un outil de représentation. »

Un souvenir enfoui remonte à l’esprit de Catherine Boyer. Jusqu’à ses onze ans, elle avait laissé pousser ses cheveux qui lui arrivaient au bas des reins. Et puis, pour lutter contre les poux, il avait fallu les lui raser, jusqu’à la racine. Elle connut alors la honte et le désarroi. Qui était cette créature à fleur de peau ? La plus laide de toutes les filles sur terre ? Un garçon ? Un corps sans identité, privé de ses atours féminins, qui, sans fard ni artifice, nous donne à voir son innommable nudité. À cette époque, elle n’est pas encore devenue l’artiste plasticienne accomplie que nous connaissons aujourd’hui, dont la prouesse est de subvertir les apparences et les canons de beauté. C’est peut-être bien grâce à ses œuvres que Catherine Boyer s’est forgée le courage nécessaire pour faire face au regard du public. Jeune fille au crâne tondu, elle l’avait fui, se rendant invisible le temps nécessaire à la repousse de ses cheveux, jusqu’à ce qu’elle puisse à nouveau sortir de chez elle et se présenter à autrui, en accord avec sa façon d’être. Avec ses couleurs chaudes, avec ses images foisonnantes, avec son énergie vivante : une façon silencieuse de s’exprimer, sans paroles.

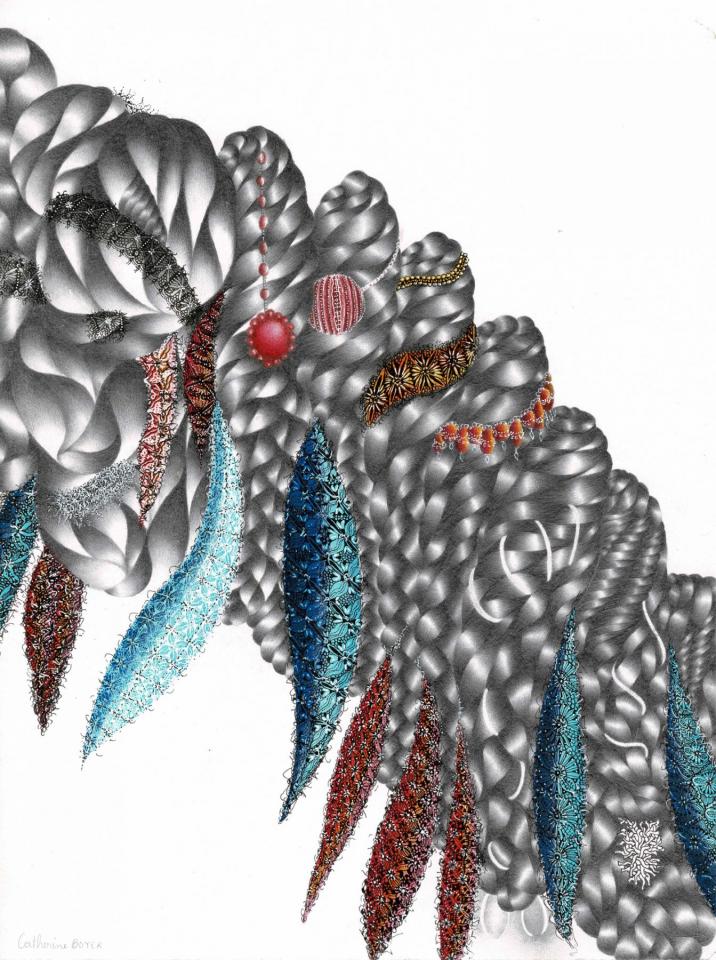

Se coiffer est tout à la fois un geste du quotidien, un rituel, un art. Les textes et les traces du passé et du présent montrent que le style des coiffures n’a cessé d’évoluer. Mais la symbolique des cheveux est sensiblement restée la même, et fait appel à des références partagées : force, pouvoir, vitalité, sexualité, fertilité, virilité, beauté, séduction. Les cheveux, par leur longueur, leur brillance, leur souplesse, leur abondance ou leur ondoiement, se parent d’une vertu quasi magique. L’un des personnages mythiques dont les pouvoirs surnaturels sont liés à la luxuriance de leur chevelure, est « Circé, la puissante déesse à la voix mélodieuse et aux cheveux ondoyants », qui fait oublier à Ulysse et à ses compagnons changés en porcs la raison de leur odyssée. Ou encore Lorelei, « fille du Rhin aux cheveux blonds comme l’or », qui, telles les sirènes, provoque par son chant séducteur, la noyade de malheureux marins. Ovide nous raconte que Méduse était dotée d’une splendide chevelure. Frappée par la vengeance d’Athéna, elle devint une horrible Gorgone dont la tête était couverte de serpents, capable de pétrifier quiconque par un simple regard. Dans un autre registre, pensons également à Raiponce, héroïne du conte éponyme de Grimm, personnage bien moins redoutable que les trois figures de femmes envoûtantes et maléfiques citées. Ses « longs et splendides cheveux fins et filés comme de l’or » servaient d’échelle à son prince charmant pour qu’il puisse la rejoindre dans la tour où elle vivait enfermée, jusqu’à ce que sa geôlière lui coupe les tresses et la bannisse au loin.

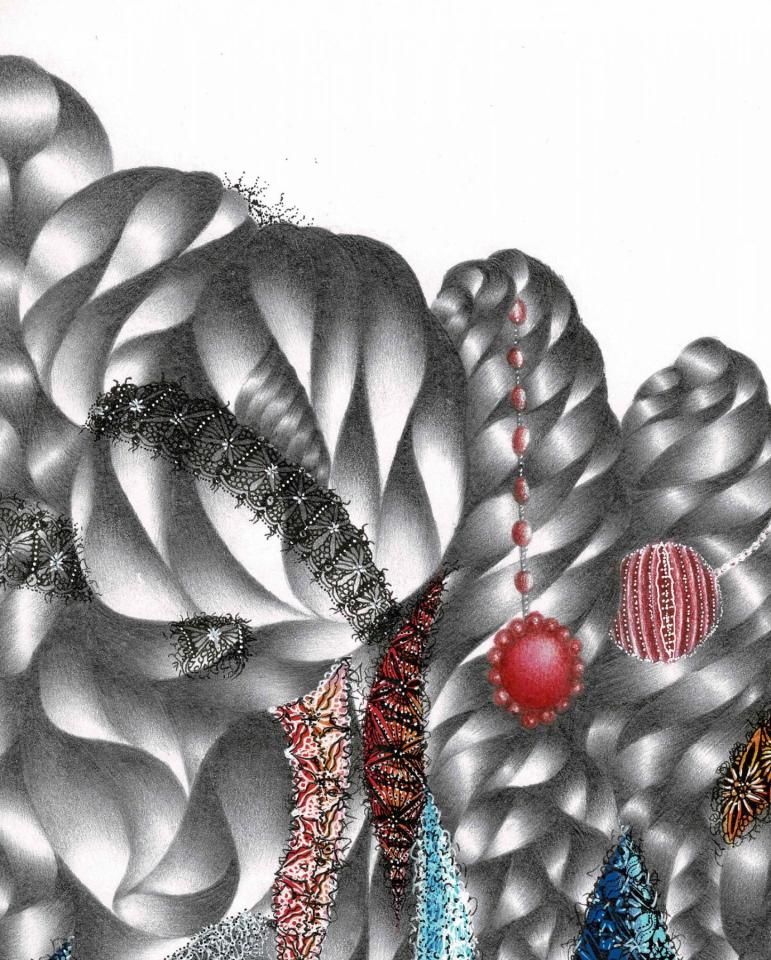

Tresses et plumes 1, 2019

Mine graphite, crayons de couleur et stylos, 24 x 32 cm.

Le motif des tresses coupées renvoie à un épisode de l’Ancien Testament relatant les causes de la chute de Samson. Ce dernier, par amour et devant l’insistance de Dalila, trahit le secret de son invincibilité : « Le rasoir n’a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j’étais rasé, ma force m’abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. [Dalila] l’endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. »

Ce passage tiré du Livre des juges fascine par la parenté de certains motifs – le rasoir, les tresses, le divin, le ventre matriciel – avec des images surgies de l’inconscient individuel ou collectif d’une part, et, d’autre part, avec les sujets traités par Catherine Boyer sous forme de peintures, de dessins, de terres cuites, d’objets sculptés, d’installations, d’environnements. Tout en évitant le registre victimaire et larmoyant de la femme soumise, objet passif du désir d’autrui, mais aussi celui, paranoïaque, de la femme fatale aux tendances castratrices, ses œuvres nous transportent dans un décor fantasmagorique où le visage et le corps humain font paradoxalement défaut.

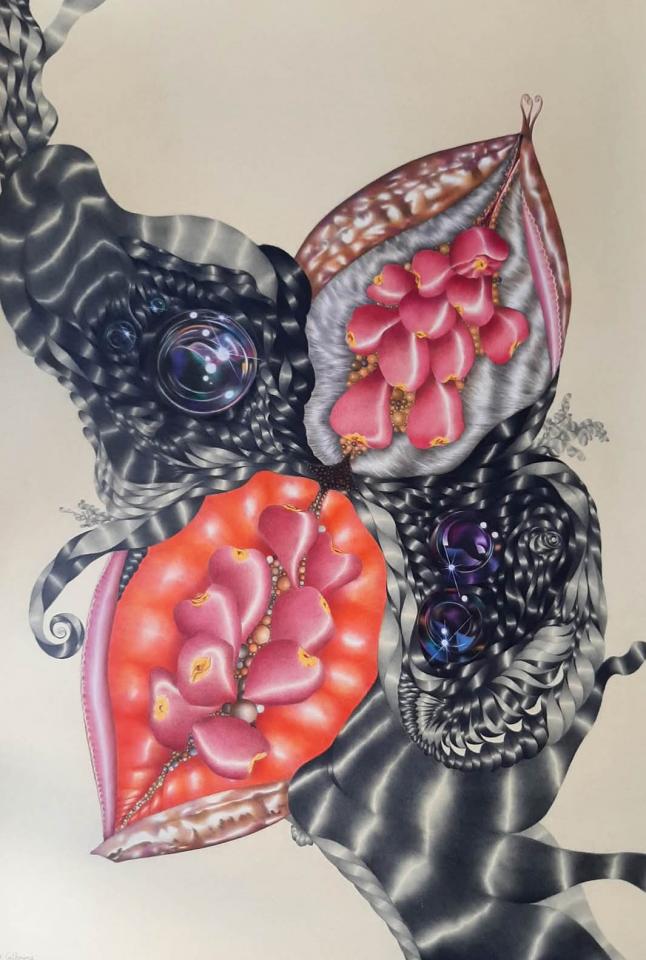

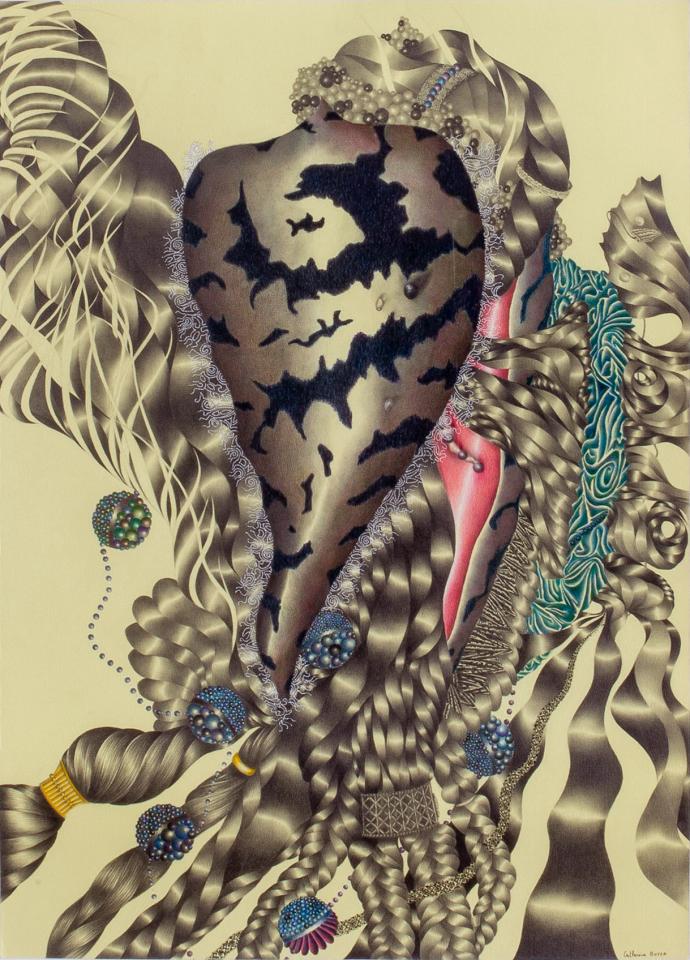

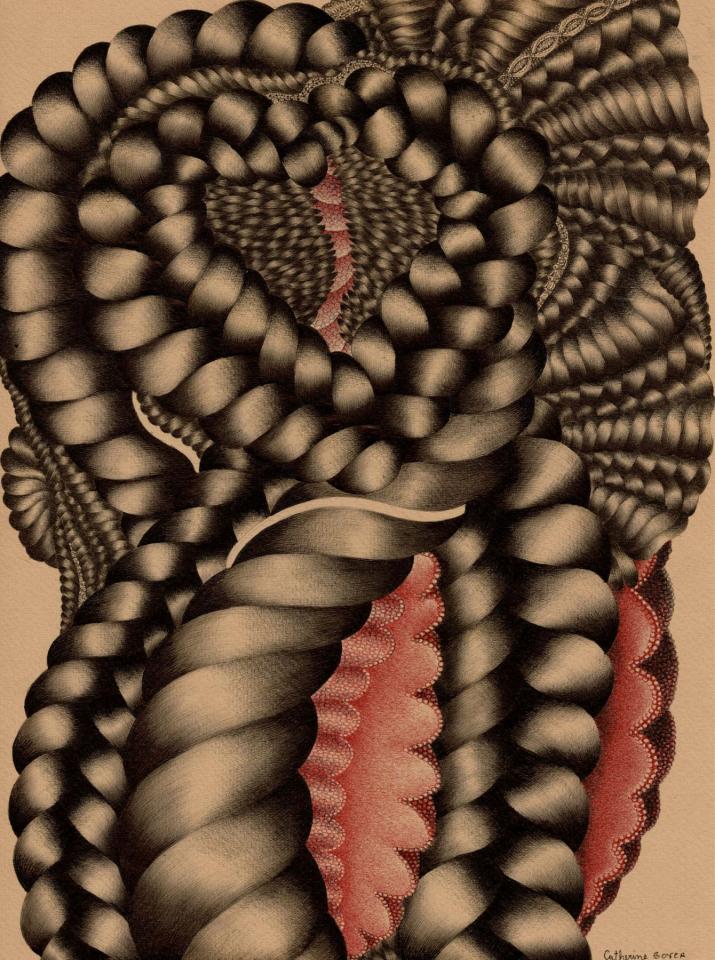

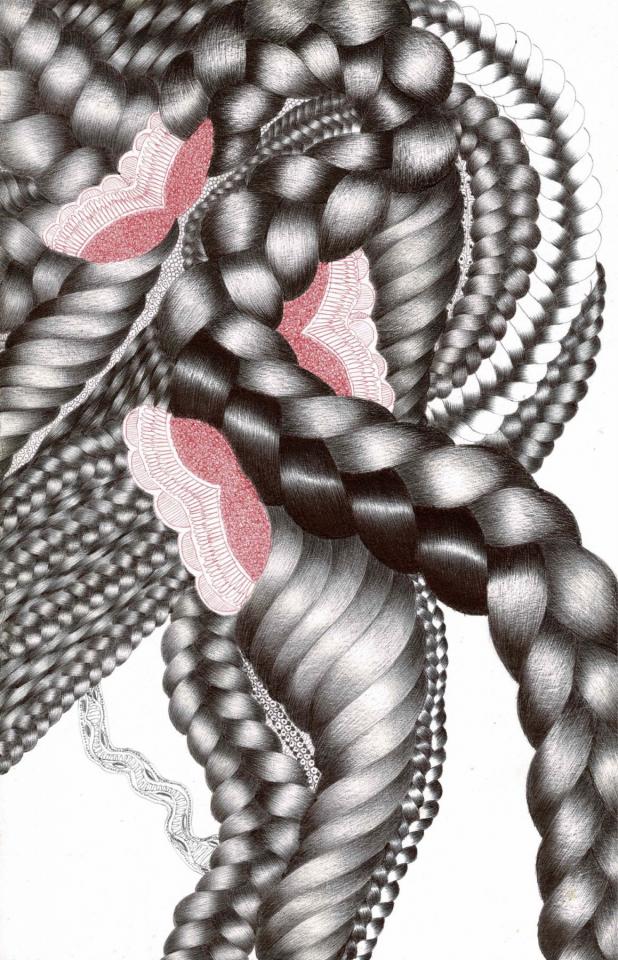

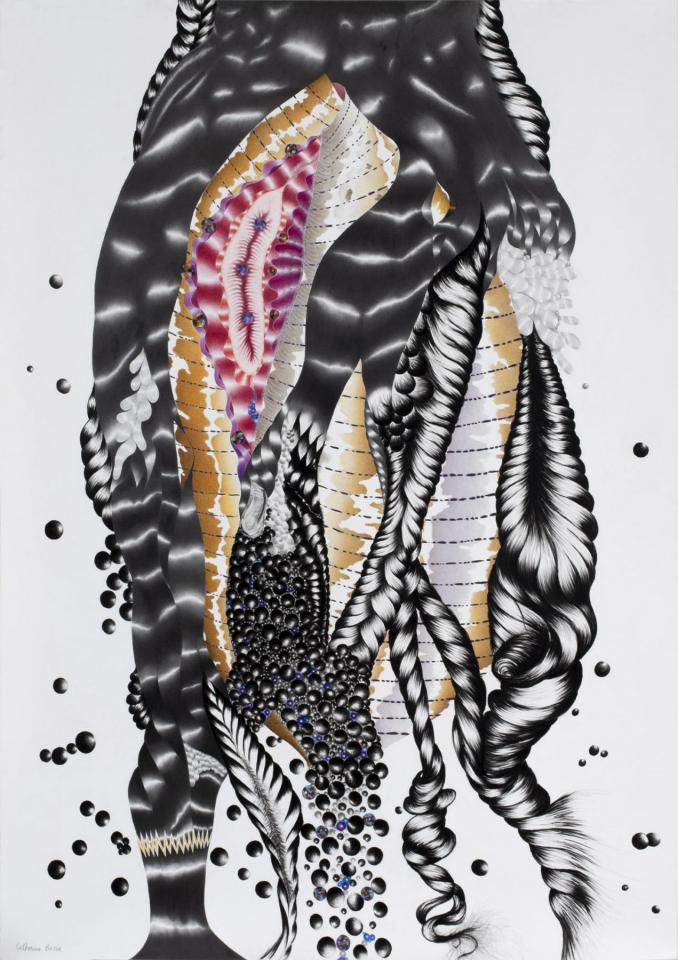

« Il faut que ce soit beau, je veux que ce soit beau, même si à la source, il y a un traumatisme, une blessure. » Voilà l’exigence esthétique que se donne l’artiste. Laissons-nous donc nous éblouir par la luxuriance des cheveux et des coiffures, par les tresses, les nattes, les couronnes, les somptueux ornements, les bijoux de fantaisie, les délicates dentelles, les coquillages, les insectes bizarres, les fleurs étranges, les fruits charnus et éclatants… Plongeons dans ce monde imaginaire qui se forme et s’anime sous nos yeux. À ce stade, rien n’est encore figé en soi, ni séparé de la pluralité des possibles. Les choses et les signes semblent aller de pair. Indissociables et imbriquées les unes dans les autres, au-delà des mots et des concepts, des forces tantôt complémentaires, tantôt antagonistes fusionnent dans un mouvement continu d’engendrement de signes. À titre provisoire, donnons à ces forces en mouvement les noms de flux masculin et d’onde féminine. C’est de leur interaction que naît le sens.

24 x 32 cm.

24 x 32 cm.

Ainsi, grâce au travail de Catherine Boyer, les marques de la femme, du féminin, de la féminité (si l’on admet leur réalité) acquièrent la valeur de signes visuels et plastiques dont nous croyons savoir spontanément identifier la signification : une chevelure luxuriante traduirait une sensualité débordante ; de précieux bijoux représenteraient l’excès et la démesure ; les dentelles, voiles et autres tissus richement brodés évoqueraient les subtilités féminines de l’érotisme ; les coquillages, les fleurs, les insectes se confondraient comme par enchantement avec l’anatomie de la vulve.

Catherine Boyer fait en sorte que les objets rattachés au corps féminin, qu’ils lui appartiennent en propre, ou qu’ils lui soient rapportés, se libèrent de leurs significations normées et stériles pour créer un autre paysage à partir de signes visuels qui se font réellement corps et qui agissent sur et par les sens d’un autre corps. « Le paysage est une extension de mon corps. L’éros est une extension de mon être. L’idéal de mon art est la fusion de mon corps avec mon être dans tous les sujets que je “ dépeins ”. Chaque élément du paysage devient un élément d’épiderme ». Par ses réflexions et sa recherche artistique, Catherine Boyer nous invite à un va-et-vient entre intériorisation et extériorisation, ou plus précisément, dans un retournement des réalités représentées du dedans vers le dehors vers le dedans. Le procédé d’incarnation à travers les différents stades de métamorphose jusqu’à l’apparition de l’imago – à l’instar de l’évolution d’un papillon, inaugure une reconfiguration inédite des chaines de valeurs et de pratiques culturelles aliénantes.

Mais à y regarder de plus près, s’abandonner au sentiment de luxe, d’intimité et de volupté peut se révéler illusoire, voire dangereux. Les quelques personnages des contes et mythes rencontrés précédemment nous ont donné un aperçu de leur pouvoir mortifère. L’onde féminine qui se propage à travers les réalisations de Catherine Boyer a comme support le physique de la femme, à travers ses attributs les plus personnels et intimes aux plus externes et périphériques. Le risque de perdition qu’induit le désir érotique semble toutefois jugulé au vu des tentatives de réunir, relier, rassembler les éléments épars en un tout cohérent. Au comportement tendanciellement chaotique de l’onde s’oppose le mouvement régulier des flux et reflux d’idées et de propositions. Se pourrait-il que ce soit à l’endroit de leur fusion que les jouissances océaniques prennent leur essor ?

Perles, cheveux et coquillages, 2022

Graphite et crayons de couleur sur papier Canson, 130 x 170 cm.

Désormais contentons-nous d’hypothèses moins spéculatives pour nous rapprocher de la réalité matérielle et symbolique des œuvres exposées. Le motif de la lame de rasoir ne manquera pas d’intriguer le regard de l’observateur. Ce motif, nous l’avons déjà rencontré dans le souvenir d’enfance de Catherine Boyer, puis dans l’histoire de Samson et Dalila. Mais il forme aussi un élément central de certaines de ses toiles. Là encore, ce serait une erreur que de s’attacher au seul contenu sémantique de la lame de rasoir. Le terme, comme l’objet peint, connotent la violence, le sang, la mutilation, la souffrance. En cela, ils relayent tout d’abord une expérience intime, sensible et charnelle. En plus de son aspect tranchant, son côté « pleinement » opérationnel, la lame de rasoir possède en son centre un vide, une zone d’ombre dont les contours semblent dessiner le sexe de la femme. L’exposition à la béance vulvaire, qui est aussi une béance de sens, est potentiellement un moment d’effroi et de sidération – que connaît également celui qui s’aventure dans le champ de vision de la Méduse. Si la négativité mortifère est l’un de ses traits les plus souvent mis en avant, la béance révèle également la puissance créatrice et le potentiel infini de la matrice.

La réalité du féminin, dans sa dimension matricielle, agit visiblement au plan des symboles et métaphores, mais déferle aussi, telle une lame de fond, sur l’organisation formelle des œuvres de Catherine Boyer. Reste que l’on ignore d’où vient la puissance de cette onde interne, qu’elle appelle, elle, lame intérieure, qui met au jour les profondeurs, l’en-dedans de l’intime, et bouscule, sous leur « dehors », nos représentations normatives du sexe et du genre.