Territoires intimes

Par Pierre-Louis Rivière

Catalogue d’exposition La twal rapiesté

1998

D’emblée l’image du tapidrozas évoque, dans sa multiplicité bariolée, un espace illimité, mer sans repères, où chaque vague nouvelle répète la vague passée, onde sans direction privilégiée, dont les crêtes et les creux se succèdent sans fin, seulement striée par les lignes immatérielles des parallèles et des méridiens ; ou bien encore la carte d’un territoire qui ne se réfère plus aux points cardinaux, à un centre présumé, mais trouve sa consistance dans les alliances qu’elle organise ou défait peu à peu, de proche en proche, par connexions aléatoires et mobiles.

L’Histoire est elle-même complice des liens étroits qu’entretient le patchwork avec les espaces ouverts et fuyants. Ainsi retrouve-t-on ses assemblages économes sur les lignes des grands voyages migratoires, la colonisation américaine par exemple, où l’isolement et la pénurie forcèrent à une économie parcimonieuse, provoquant du même coup le passage obligé de la broderie traditionnelle, au quilt et au patchwork. On pourrait retrouver le même type d’évolution décrite là-bas, du quilt (courtepointe molletonnée) au patchwork, dans celle observée à la Réunion, de la pikèt (molletonnée et… absorbante) au tapidrozas.

Ainsi le patchwork fleurit-il aussi le long des lignes voyageuses du commerce ancien : route de la soie à travers les océans de sable de l’Orient ; ou bien celles du commerce de l’indienne légère et colorée, rare bonheur de femme : routes maritimes et leurs croisées, la Méditerranée, l’Angleterre, les îles.

De cette histoire-là il ne reste guère que le commentaire convenu devant l’ouvrage de dame : le tapis mendiant. Du reste, il semble bien que l’appellation tapis mendiant fasse partie de cette glose facilement dédaigneuse du travail de l’artisane. Le terme communément employé par les intéressées était celui, plus technique, renvoyant directement à la réalité de la pratique, de tapidrozas ou tapidkoin. Koin et rozas, c’est à dire les chutes, les morceaux, les pièces retaillées ou non, hexagonales ou carrées que l’on agence patiemment en tapis. Termes balayés peu à peu par la folklorisation de l’objet.

Il y a quelque chose d’attachant dans ces travaux de couture patiente consacrés entièrement à recoller, à marier, à rapyésté toutes sortes de morceaux, non pas pour reconstituer l’unique, la figure centrée, mais une figure de la multiplicité, ouverte, connectable. Il y a quelque chose de troublant dans cette résistance aux injonctions de l’immédiat survalorisé disqualifiant la constance : la patience, la lenteur, qui sait aussi être dextérité de l’aiguille, vivacité et rapidité de l’instant, mais qui se coule dans la durée, l’immensité du temps.

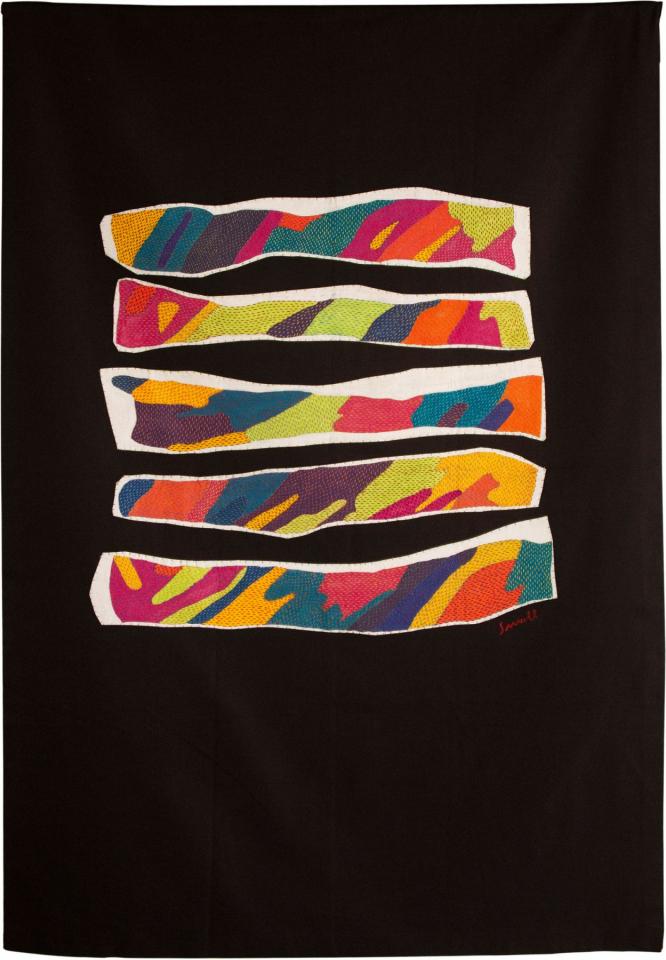

Aube | Gran matin, 1997

Série La twal rapiesté. Appliqué de toile de coton peinte (acrylique) rebrodée, 132 x 115 cm.

À écouter l’artiste averti ou l’artisane naïve, on découvre la nécessité ou le goût commun de baliser l’univers particulier de l’ouvrage de toile. Un besoin qui organise son espace et ses lieux : la pièce à couture avec ses amas, ses accumulations, tissus amoncelés en désordre ou patiemment référencés sur ordinateur, fils, esquisses, patrons, gabarit et matériel divers, empilements dans le « rabicoin », l’espace à soi ; besoin qui organise son temps, le temps nécessaire aux métamorphoses subtiles ; qui règle sa manière : le cousu bord à bord, l’appliqué, le rebrodé, le surpiqué etc… Autrement dit il y a là de petits arrangements muets dont on ne dit rien, comme on tait les minuscules dispositions domestiques et quotidiennes. Cela va des sentiers sinueux d’un rituel intime aux codes imperceptibles, au rituel intimé par la règle millénaire qui ordonne les neuf opérations présidant à la confection du késa bouddhique ; et cela peut aller jusqu’au repliement autiste sur son ouvrage, au délire silencieux de la tante Sally : Elle n’avait jamais consenti à divulguer ce qu’il serait une fois terminé, ni à qui il était destiné, et cela faisait quinze ans qu’elle y travaillait, l’emportant partout avec elle dans un informe sac de brocart, fané et râpé, qui contenait toute une collection de bouts d’étoffe de couleur de toutes les formes possibles. Elle ne pouvait jamais se décider à les disposer selon un motif définitif ; c’est pourquoi elle les déplaçait, les replaçait, réfléchissait, les déplaçait et les replaçait de nouveau comme les pièces d’un jeu de patience jamais terminé, s’efforçant de les adapter à un dessin ou de leur adapter un dessin sans avoir recours aux ciseaux, lissant de ses doigts mous couleur de mastic ses bouts d’étoffe multicolores qu’elle ne cessait de changer de place.

Alors ces agencements de pièces, ces rapyéstaz, dessinent peu à peu la carte bariolée d’un territoire intime conscient ou naïf, auquel l’artiste adhère totalement, avec une sincérité absolue, ou bien qu’il tient à distance par une ironie secrète ou visible, ou même affichée et provocatrice.

Et l’on voit apparaître le long des fuyantes de ces territoires-là, en élargissant le cadre, d’autres territoires : nos voisinages, nos géographies familières, où se retrouvent ces agencements, cette multiplicité éparse, cette absence de centre, de sens, de direction privilégiée, où la territoralité s’effectue elle aussi sur des lignes de fuite. Peut-être est-ce à cause de l’Histoire que l’antouraz, l’organisation du voisinage, le cadastre, ne se centre pas ici, comme si le temps n’avait pas eu le loisir de construire un axe dans l’indifférencié. Du plan colonial de la ville (Saint-Denis, Saint-Pierre), avec son quadrillage rectiligne, au plan sinueux et compliqué des quartiers (Terre-Sainte), les lignes entrecoupées des rues ou des ruelles, organisent le territoire, délimitent le parcellaire, structurent, et à la fois ne cessent de fuir. Il n’y a pas de centre, donc pas de périphérie, mais le fruit d’une prolifération libre aux franges, maillage limité seulement à un moment par l’obstacle naturel, infranchissable du bord de rempart ou de la mer.

En quelque sorte, on y trouve dans le même temps du strié : le tableau-toile/le plan, la carte : lo kartyé ; ses coutures/clôtures : lantouraz, lo bordaz ; ses morceaux/ses parcelles : la kour, lanplasman ; ses lignes de contact/la rue, lo baro : lieu de lanbordir (terme qui porte en lui la singularité symptomatique d’être à la fois utilisé pour signifier le contact recherché dans kas lanbordir par exemple, et la difficulté, le problème : fé lanbordir). Et du lisse : la répétition, le rythme, un espace constitué où… il n’y a pas de centre ; un motif de base y est composé d’un élément unique ; le retour de cet élément libère des valeurs uniquement rythmiques, qui le distingue des harmonies de la broderie. Une petite kour intime est juxtaposée à une autre, connectée à une autre encore, puis à plusieurs autres dans des directions diverses, et à mesure se forme un réseau, une trame spatiale, de proche en proche, que complique la superposition de la trame sociale. Multiplicité ouverte mais fuyante, riche de possibilités extrêmes mais menacée de prolifération chaotique. On devine quelque chose comme la persistance d’une segmentarité souple primitive, dans le sens anthropologique des termes, d’une segmentarité qui… est à la fois celle d’un code polyvoque, fondé sur les lignages, leurs situations et relations variables, et celle d’une territorialité itinérante, fondée sur les divisions locales enchevêtrées. É. Wolff, à propos de la manière de vivre le territoire et les relations sociales, avait déjà repéré ces résurgences de structures anciennes dans l’organisation des conduites sociales dans les quartiers, où ce qui semblait être privilégié était l’alliance, ou les alliances fragiles mais multiples et réactualisables selon les besoins, plutôt que la filiation trop incertaine : Les rencontres se font à la faveur des nombreux déplacements qui ponctuent toutes les histoires individuelles, caractérisées par une omniprésente instabilité… Et encore : En dépit de ces points de repères particuliers, (naissance, mort etc…) les récits restent vagues et confus. Ainsi il arrive fréquemment que certains narrateurs mélangent les dates, la chronologie des déplacements, les lieux de résidence, le prénom des enfants ou même la succession des différents conjoints qui ont partagé leur existence.

Lignes d’errance.

Le quartier apparaît comme un agencement de kour, un territoire sans milieu ni bord, non hiérarchisé, qui ne s’accroche pas à une topographie urbaine axée, mais fuyante. Les délimitations sont floues, le territoire lui-même est flottant, se décalant, cherchant sa place dans une urbanité encore incertaine, où peu de rues butent, forment un espace protégé, délimitent une place, un centre repérable spatialement et investi symboliquement. Les rues traversent et ne s’arrêtent pas, s’entrecroisent, mais sans hiérarchie forte, strient l’espace de lignes de fuite. Il y a de l’assemblage mais peu de rassemblement, une multitude de possibilités précieuses de connexions mais indifférenciées. De multiples alliances « discrètes », discontinues, se nouent et se dénouent au gré du temps, au cours de trajets indéchiffrables le long de lignes d’errance qui fuient toujours plus avant ou se replient sur elle-même. À la lisière de ces lignes emmêlées, se tient quelquefois, à la kroisédsomin, la possibilité d’autres alliances encore, ténébreuses et maléfiques : le sorcier (lui-même dés-orienté, pris dans le morcellement des croyances, « schizo-sorcier ») et ses aranzman magiques, arrangements, dispositions, mais aussi les lignes de fuite qu’il ouvre vers d’autres territoires.

Lignes de fuite.

Série La twal rapiesté, appliqué de toile peinte (acrylique) rebrodée.

Photographies © Documents d’artistes La Réunion

Il y a sans doute quelque chose de cette manière de vivre l’espace et le temps chez chacun de nous, et peut être la retrouve-t-on aussi dans le travail de l’artisane qui puise humblement ses modèles et ses techniques à la fois dans la tradition vulgarisée du patchwork américain, et dans l’héritage familial. Souvenirs de petite fille éblouie et fascinée par la grand-mère couturière, son ouvrage, les tissus multicolores de la pièce à couture. Affleure là le besoin jamais évoqué, divulgué à la marge seulement par une passion généalogique et collectionneuse, de recoller les morceaux. Cependant un univers en tapidkoin peut tout à la fois, dans ses lignes de fuite, rencontrer soudainement le monstre. Les proliférations indifférenciées peuvent, si on n’y prend garde, sécréter des agencements inquiétants, des greffes tératogènes imprévues. On pourrait donc voir poindre sur l’un ou l’autre des linéaments adventices du réseau, des unions, des alliances terrifiantes, impensables, monstrueuses ? Là, l’image cocasse du mariage de la carpe et du lapin devient brusquement réalité effrayante : notre avenir possible. Le couturage de tissus animaux ou végétaux, disparates, fascinant ou repoussant, ces greffages ambiguës deviennent d’une certaine manière la dénonciation violente d’arrangements monstrueux toujours latents. Horreur prochaine des manipulations génétiques. Souvenir des larmes. Souvenirs enfouis de petite fille : le tapidkoin sur le lit, rapprochement, agencement insupportable, assemblage hurlant, incestueux, viol.

Milles rosaces assemblées, cousues en tapis chamarrés, apparaissent en fin de compte comme les fragments d’un territoire plus vaste, les parcelles d’un cadastre imaginaire susceptible de se déplier à l’infini, ou plutôt qui porte en lui même la possibilité de l’infini. Possibilité mathématique à l’image des étranges objets fractals et la dimension d’homothétie de leurs déploiements répétitifs aléatoires ; ou possibilité symbolique : le Késa n’est-il pas dans la tradition bouddhique nommé « le vêtement illimité » ?

Un jour cela semble le centre, on s’arrête en un point, on s’installe une petite kour, un numéro au bord d’une rue, une adresse, et on s’aperçoit peu à peu, imperceptiblement, qu’il ne s’agit là que d’un passage, juste le point de départ vers un autre point d’où partent d’autres lignes de fuite jusqu’à d’autres points encore et encore, et, à la fin, surgit le bord abrupt et l’illimité bleu de la mer. L’infini.