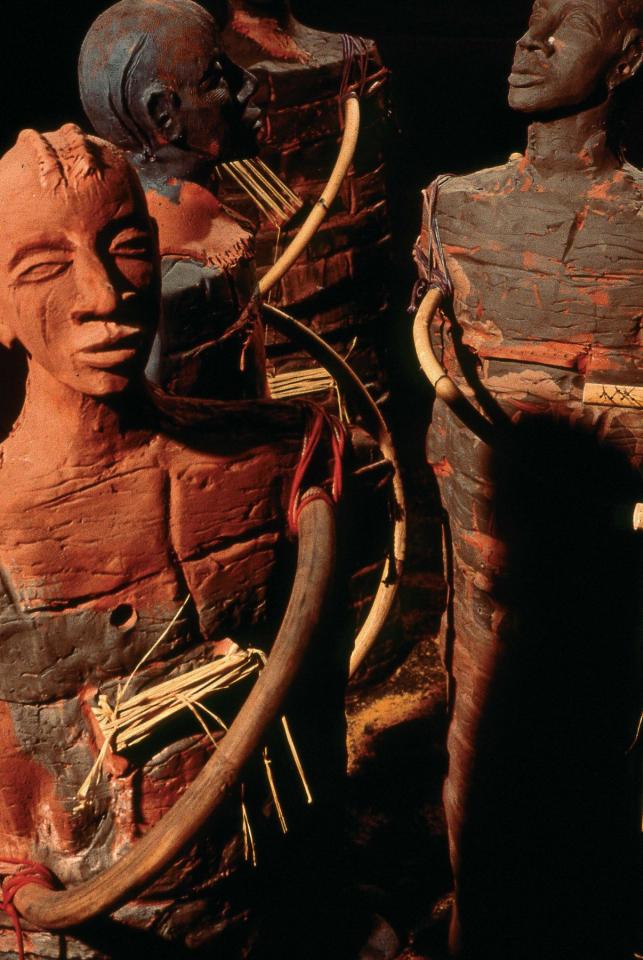

Les bouts de bois hurlants, 1991

Collection FRAC Réunion

Photographie © Jacques Kuyten

Exposition collective Bâtissage, Espace Jeumon, Saint-Denis, La Réunion, 1991

« (…) I- ACTE MANQUÉ DES CORPS

Souvent chez Beng-Thi, le corps est présenté comme ayant subi des outrages. Il a perdu ses attributs, ses repères, son intégrité et parfois même sa qualité de corps, comme dans la série Les bouts de bois hurlants (1993). Les corps de pierre sont enfermés en eux-mêmes, emmurés et sanglés. Les têtes choient. Les flancs se creusent et tombent en ruine. L’organisme s’est mué en enveloppe carcérale. Le corps est ici un objet creux : à l’intérieur de la sculpture il n’y a rien qui pourrait habiter la forme d’âme et en faire un sujet. Le corps apparaît comme un objet au sens négatif du terme, une chose inerte et définie, dénuée d’intériorité. Or, sans un principe interne qui nous meut, pouvons-nous agir ou ne sommes nous qu’agis ? Si se soulever comme le soutient Didi-Huberman, c’est partir d’une situation d’impouvoir, l’action est possible. Mais comment la déployer ?

CORPS AGI - CORPS OBJET

L’objectivité des corps de Beng-Thi se lit à travers plusieurs signes inscrits dans les volumes : socles visibles, couleur et forme des pierres qui forgent les contenants, rappelant les façades des maisons en terre cuite. De quelles maisons s’agit-il, à quelle mémoire font-elles appel, à celle de l’Afrique et de ses édifices ruinés ? L’artiste avoue ne pas l’avoir décidé. Toujours est-il que ses corps s’exposent non comme des organismes, mais comme des métaphores d’édifices. Ils ont été construits, façonnés de l’extérieur et rien en eux ne saurait prévenir leur désolation. Ils se donnent à penser comme des corps-blocs, privés de leur idiosyncrasie. On a aussi l’impression que le corps se métamorphose en ce qu’il n’est pas censé être au départ, un objet marchand à la valeur relative, qui ne dure que le temps de l’échange. Des liens de paille l’enserrent, il n’a ni bras ni pieds, le souffle semble s’en être absenté. Les bouts de bois hurlants expriment en quelque sorte le désespoir du corps, son renoncement à lui-même. L’Histoire a-t-elle sacrifié le corps au point de le faire disparaître ? Un corps qui n’agit pas, faute d’intégrité de principe intérieur, est-il encore un corps ? Beng-Thi s’est forgé, à travers ses lectures, une nouvelle conception du terme colonisation. Pour lui, il s’agit essentiellement d’un « commerce du corps1 ». C’est donc d’un corps objectivé et souvent démembré, qu’il va tout d’abord s’approcher. Trouver ce corps qui n’agit pas est peut-être une manière de rendre justice à des hommes et des femmes sacrifiés par le destin.(…) »

Aude-Emmanuelle Hoareau

Extrait de Sculpter le corps du soulèvement, 2019

Lire le texte complet

- Entretien avec Jack Beng-Thi à son atelier au Port, avril 2017 ↩