Jack et le lotus bleu

Par Caroline de Fondaumière

2010

Le XVIIe siècle est animé par une grande révolution intellectuelle et un gigantesque bouillonnement culturel. C’est le siècle où les grandes civilisations sont en mouvement, à la rencontre les unes des autres.

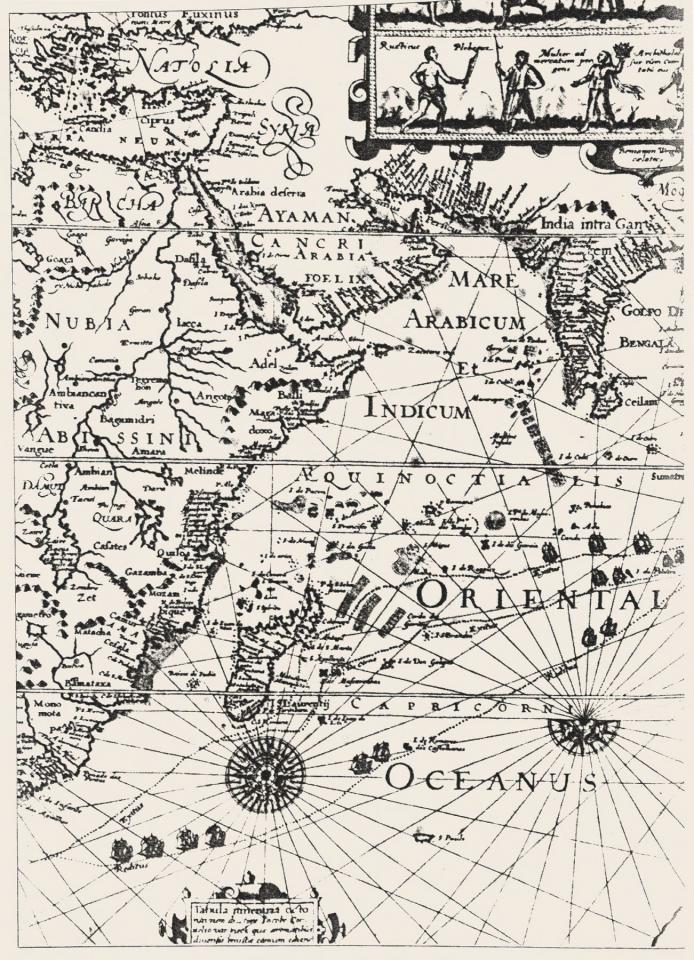

Dans le sud-ouest de l’océan Indien, La Réunion, vierge île tropicale, accueille à cette époque des peuples venus de territoires proches et lointains : la France, l’Afrique, l’Inde, la Chine ; autant d’étapes qui ponctuent la fameuse route des Indes. Une route commerciale où se croisent les navires des grandes nations européennes en quête des merveilles de l’Orient.

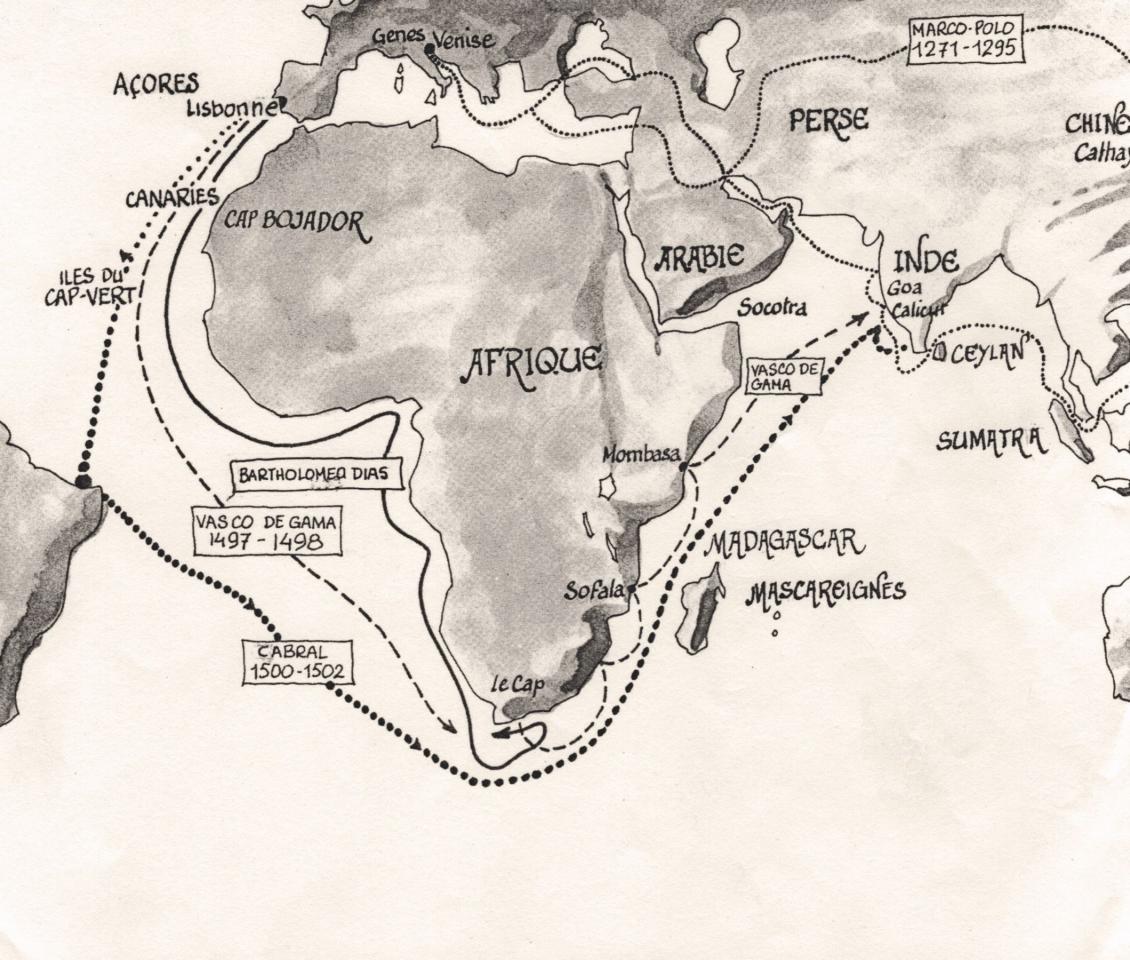

C’est de cette petite terre paradisiaque, comme la décrivaient alors les marins, que trois siècles plus tard, Jack Beng-Thi entreprendra, lui, de multiples voyages qui l’amèneront à rayonner autour de la planète en direction de l’Occident et de l’Orient. En France, en Amérique latine, en Afrique, en Inde et en Chine. C’est en quelque sorte une quête initiatique qui l’amène à parcourir ces longues routes dans le sens inverse de celui de ses ancêtres. Une quête des origines, une quête universelle de la terre d’origine.

Et c’est précisément la terre, la matière qu’il malaxe, tord, écrase, brutalise, puis adoucit, modèle et polit avant de la cuire et de la fixer. La terre cuite est son fil d’Ariane, elle le conduit et le guide dans chacune des étapes de cette recherche qui est à la fois personnelle, spirituelle, intellectuelle et artistique.

L’art de Jack Beng-Thi s’ancre dans la terre et puise aux sources multiples des civilisations qui se sont rencontrées au hasard de ce mouvement général des populations né au XVIIe siècle (…).

Sur ces mers où affluent les navires, la VOC hollandaise s’installera peu de temps aux Mascareignes, mais ce sera la Compagnie des Indes françaises qui prendra définitivement possession de La Réunion. L’île, bercée par l’océan Indien, est, sur cette route maritime, un point de rencontre des peuples européens, africains et asiatiques.

Ce croisement de populations, Jack Beng-Thi l’a concentré dans une œuvre de 1996 intitulée Zhu zi, territoire des objets non identifiés, une installation suspendue au moyen de câbles au mur du Musée Léon Dierx à Saint-Denis. C’est une compression rectangulaire de fibres de bambou tissées, liées et collées, entre lesquelles sont insérés des matériaux divers : bris de céramique, coupures de journaux, particules de métal, morceaux d’étoffe, pigments colorés… Par terre, un espace aux dimensions équivalentes, délimité par une structure de bois peint en blanc, semble prêt à accueillir l’ensemble feuilleté et compact, retenu dans l’air à 1,10 mètre du sol.

À l’extérieur et contre le mur du musée, l’installation de Jack Beng-Thi se veut aussi être une réaction contre le musée colonial d’autrefois, instrument de domination culturelle sur une population dont la pensée et l’histoire, aussi diverses qu’éloignées du monde européen, furent toujours niées.

Cerné par ce qui ressemble le plus à une palissade de jardin européen, ce territoire au sol nous renvoie à la pensée développée par Simon Pugh1

dans Garden, Nature, Language (1988), selon laquelle la nature appropriée et contrôlée par l’homme – le jardin cultivé et ordonné pour créer l’illusion d’un ordre naturel – est en relation directe avec l’esprit de domination et de contrôle des populations, qui passe par l’imposition d’une langue, d’une religion, de valeurs. Ce territoire figure La Réunion colonisée et administrée par la France, qui attend de recevoir « les objets non identifiés » que suggère la multitude de fragments de matière, arrachés, détachés de leur unité initiale et insérés dans le Zhu zi, le bambou en chinois.

Ce « conglomérat » d’individus aux origines diverses envoyés pour l’exploitation économique de l’île, ce peuple réunionnais en devenir, formant un ensemble imbriqué, lié, mêlé, tissé, collé, reste suspendu dans l’air. Rien n’est encore décidé pour lui, il attend un nouveau territoire pour s’épanouir.

40 x 30 x 10 cm.

Cercueil ou berceau ? Le périmètre dessiné pour lui au sol est parsemé de chaumes de bambou de couleur argentée. Taillés en biseau, ils préfigurent une pénétration métallique violente, le choc des cultures. Matières organiques si chères à l’artiste, Zhu zi, territoire des objets non identifiés ne serait-il pas le territoire des individus non identifiés ? « Liu min zhu dao » désigne en chinois l’île de La Réunion et signifie littéralement : « L’île dans laquelle ont été déversées des populations étrangères ». À l’instar des Chinois dans leur langue imagée, la création de Jack Beng-Thi concentre l’idée, l’image, l’histoire d’une île et de son peuplement peu ordinaire.

L’artiste a choisi le bambou de Chine, dont la symbolique, maintenant légendaire, l’associe à la résistance, à la souplesse et au dynamisme végétal le plus pur. Il introduit un mouvement arrêté, suspendu dans l’espace et le temps ; il ouvre ainsi une perspective dans laquelle il est permis d’imaginer le pire comme le meilleur, faisant de Zhu zi un domaine riche d’une infinie potentialité.

LA MATRICE

Ce constat d’un arbre généalogique aux branches arrachées, Jack Beng-Thi cherche à le reconstituer.

En Afrique, où les arbres, rares sur la côte, sont des sanctuaires, il y puise son inspiration. Après plusieurs séjours au Sénégal, il réalise en 2003 une installation-performance : Libations historimagiques pour L.S. Senghor, autour d’un baobab qu’il choisit, isolé et éloigné de la ville de Joal-Fadiouth. C’était une intuition d’artiste qui l’y a conduit : ce baobab est un arbre vénéré par les villageois, c’est pour eux un lieu sacré qui aurait dû être la dernière demeure du poète, l’arbre généalogique de sa famille. Jack Beng-Thi lui rendra hommage sous cet arbre en réalisant une performance et une cérémonie à laquelle ont participé des musiciens, des acteurs, des poètes et aussi des lutteurs. Les photographies de ces hommes noirs au crâne rasé, couverts d’une terre rousse et qui s’affrontent avec l’élégance d’une danse, sont à l’image des sculptures de terre cuite que l’artiste réalise depuis de nombreuses années.

En France, Jack Beng-Thi s’enrichit des techniques artistiques à l’École des Beaux-Arts de Toulouse, puis à Paris, mais s’arme également d’un solide bagage littéraire.

En Amérique latine, où il voyage quelques années, il découvre l’art des grandes et nombreuses civilisations d’avant Christophe Colomb. La pierre sculptée, bien sûr, mais surtout la céramique. L’Amérique du Sud fut aussi colonisée et, depuis, les gouvernements se succèdent, révoltes après révoltes. C’est au Chili, à la recherche du poète Pablo Neruda, autre globe-trotter, que Jack Beng-Thi termine son périple latino-américain à la suite du coup d’État de 1973.

Enfin, nouveau départ, nouvelle terre à explorer : la Chine ! Dans le cadre d’une résidence d’artiste, c’est tout naturellement à Jingdezhen qu’il entre en contact, pour la première fois en 2005, avec le mythique Empire du Milieu.

Jingdezhen, capitale de la porcelaine, est une cité connue depuis le Xe siècle pour ses grès blancs. La ville est devenue célèbre pour sa porcelaine blanche, raffinée et fine. Quant au bleu, l’oxyde de cobalt, il est extrait des montagnes de Kashan, en Asie centrale, et acheminé par la Route de la Soie depuis le VIIe siècle. La porcelaine est née du progrès dans la fabrication des fours et de la découverte d’une terre particulière qui permet d’obtenir une pâte très blanche : le kaolin, terre d’origine volcanique blanche, extraite d’une montagne, Gaolinshan, près de Jingdezhen, dans la province du Jiangxi, au sud du Fleuve Bleu.

Cette argile réfractaire est un feldspath issu de la décomposition du granit du Jiangxi. Elle est peu plastique et nécessite l’ajout d’un fondant : une pierre blanche fusible utilisée sous forme de « petits blocs blancs », Baidunze, qui a donné la transcription petuntse, à base de feldspath mais moins décomposée, et qui permet d’abaisser la température de fusion et d’obtenir une pâte vitrifiée à 1300°–1350°. Le corps, brillant à la cassure, est d’un aspect analogue au verre. La surface de la porcelaine est extrêmement dure et ne se raye pas à l’acier. Elle est bien sûr imperméable et sonore. Elle diffère de la faïence occidentale, qui est une terre cuite obtenue à basse température (980°). C’est une poterie au corps faiblement teinté et recouvert d’un émail blanc opaque à l’oxyde de plomb.

En Chine, et pendant trois siècles, douze empereurs se succéderont à la tête de la brillante dynastie des Ming (Ming signifie brillant).

Dès le XVe siècle, la capitale s’établira, et pour longtemps, à Pékin, où toute l’administration est centralisée. C’est une ère de puissance, de rayonnement et de modernisation qui s’ouvre.

La fabrication de la céramique est centralisée, elle aussi : dès 1369, Jingdezhen en devient la métropole en même temps qu’un important marché commercial. La porcelaine Ming est à son apogée au XVIIe siècle, et l’art du bleu et blanc connaît un succès international.

Ainsi, au XVIe siècle, le Portugal découvre la Chine. Vasco de Gama, après son premier voyage en Inde en 1499, offre au roi Don Manuel, en plus des épices si convoitées, les porcelaines et les soieries chinoises qu’il avait pu acquérir à Malabar. L’intérêt des Portugais pour la Chine est dès lors manifeste. Quelques années après, avec la mise en place de la Carreira da India (la route maritime des Indes), les épices, étoffes, pierres précieuses, porcelaines et toutes sortes d’objets de luxe sont déchargés continuellement sur les rives du Tage à Lisbonne.

À Jingdezhen, Jack Beng-Thi reproduira les mêmes gestes que les anciens potiers chinois, depuis l’extraction et le traitement de la pierre à porcelaine jusqu’à la cuisson, en passant par les façonnages multiples et la décoration variée elle aussi.

La sensualité de la glaise pétrie, de l’argile malaxée, de la terre façonnée, Jack Beng-Thi l’a faite sienne ; elle lui sert de matrice, de creuset, et structure sa recherche tant plastique que personnelle. C’est en sculptant la terre qu’il exprime ses colères, ses révoltes et cet intérêt pour l’Autre.

D’un second séjour en Chine, en 2006, qui le conduit du nord de Pékin au sud-ouest à la frontière tibétaine, il rapporte ses expériences au contact du peuple chinois, des amitiés, des connaissances nouvelles et des œuvres.

Sur la ligne des bambous est une installation où de grandes jarres en porcelaine s’alignent régulièrement, comme ponctuant les étapes d’une allée rectiligne. Elles sont gorgées de thé de Chine et de photographies en noir et blanc de scènes villageoises, de paysages découverts, de personnes rencontrées… autant d’imprévus, de détours, de chemins de traverse qu’il a été nécessaire de suivre avant de revenir à la ligne tracée du début : ses recherches sur la porcelaine. L’artiste partage avec le visiteur les pages de ce « carnet de voyage » en l’invitant à recueillir, à l’aide de baguettes en bambou, les fragments de cet itinéraire magique.

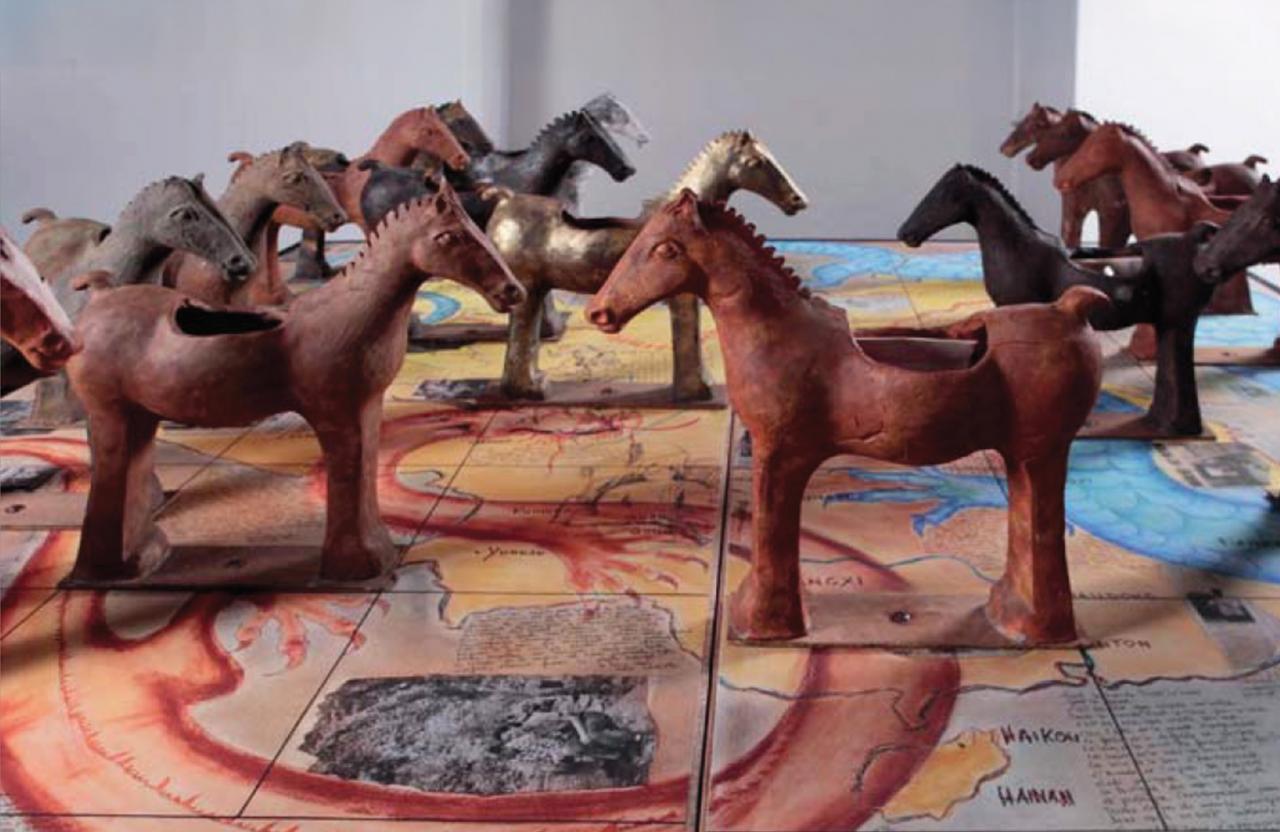

Mâ(cheval en chinois) est une carte géographique de la Chine posée au sol sur laquelle s’ébrouent de petits chevaux en grès chargés de confiseries. Mâ est tel un échiquier où le plaisir ludique se joint à la pensée raffinée de la civilisation chinoise plusieurs fois millénaire.

Full Moon in Hu Family est une réplique de l’imposante armée de 6 000 guerriers, grandeur nature, en terre cuite enterrés avec Qin Shi Huang Di, le premier empereur de Chine qui œuvra à l’unification et à la réforme de son immense territoire au IIIᵉ siècle avant notre ère. Le guerrier de Jack Beng-Thi est, lui, bleu de Chine ; son corps laisse apparaître un écran sur lequel des images vidéo défilent, montrant la vie quotidienne des paysans chinois pendant que la lune ronde, pleine et lumineuse éclaire ces familles unies.

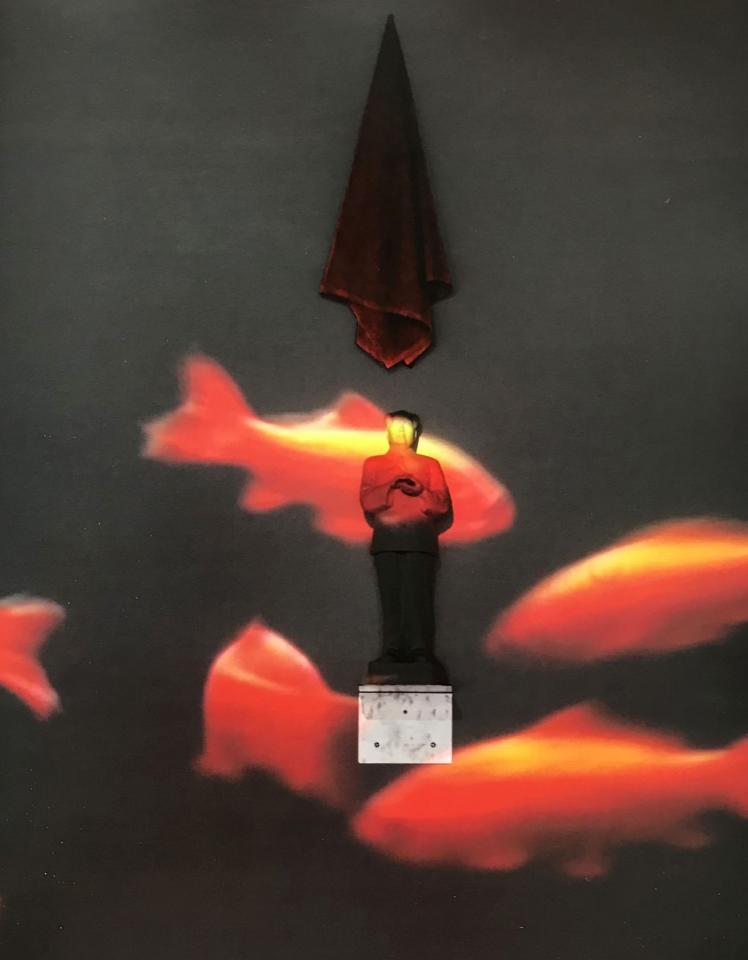

Enfin, Cent fleurs est une sculpture du Grand Timonier. Personnage attendu dans une Chine exsangue au début du XXᵉ siècle, Mao, le révolutionnaire, l’espoir du peuple, a aussi mené la tragique campagne des Cent fleurs en 1957, réduisant au silence les intellectuels, les écrivains, les penseurs. Une toge de moine bouddhique, vêtement dont la simplicité est celle du mendiant, surmonte cette effigie en porcelaine de Mao et rappelle la domination et l’oppression des peuples minoritaires en Chine, comme le sont les Tibétains. L’habit de moine plane au-dessus de sa tête comme une menace que représente la pensée spirituelle. La Chine, grande, curieuse, riche, mouvante, peut aussi être terrifiante. Sur son corps ondule lentement l’image vidéo de carpes, qui sont en Chine l’incarnation du courage qu’il faut déployer pour remonter les sources.

LE MOUVEMENT

Le lotus bleu est une plante aquatique dont les racines puisent dans les eaux mouvantes des fleuves et s’élèvent fleuries au-dessus de la surface de l’eau. Symbole bouddhique par excellence, il porte en lui les étapes vers la connaissance, l’élévation et l’épanouissement. C’est ce chemin initiatique qu’a emprunté Jack Beng-Thi pour se trouver, se retrouver dans le tourbillon des océans et les migrations de population.

Dans cette recherche des origines, une mère venue du nord de l’Inde, des ancêtres paternels du nord-Vietnam et du sud de la Chine, et, bien sûr, une culture française font dire à l’artiste qu’il s’est « exercé à un jeu éprouvant où la patience, l’observation, le discernement ont été les maîtres mots d’un spectacle grandiose où sa “logique occidentale” se recomposait à chaque pas ».

À l’image du lotus bleu ancré dans la vase, Jack Beng-Thi plonge ses racines dans une terre baignée par le mouvement des migrations maritimes.

Comme dans un pèlerinage, il a suivi les itinéraires de ces navigateurs du XVIIᵉ siècle qui donnèrent naissance à La Réunion. Jack Beng-Thi a ainsi rejoué cette formidable aventure humaine de presque quatre siècles d’échanges et de rencontres. À l’instar de la carpe chinoise, il a courageusement remonté les courants puissants des sources originelles. Il revient dans cette terre de naissance, terre paradisiaque mais aussi terre de souffrance, terreau d’accomplissements de tous ordres, de réalisation de l’être, où se mêlent le sel de la mer et la saveur sucrée de la canne.

Son œuvre tout entière parle des étapes de ce développement. Les fibres végétales et la terre cuite, caractéristiques de son travail, ont toujours révélé une quête identitaire au sein de ce puzzle humain que constitue la société réunionnaise dont il est issu. Alors que les sculptures du début, faites de cette glaise parfois encore enfouie sous la terre, commençaient à s’étirer vers la surface, déjà, les fils de nylon tendus annonçaient une poussée ascendante. Timidement, puis de manière avérée, l’œuvre de Jack Beng-Thi chemine vers un mouvement enlevé et léger. Suspendues, aériennes, en élévation, ses recherches plastiques parviennent aujourd’hui à une maîtrise des forces contraires.

Territoires stellaires : 150 gardiens au pays des étoiles est une installation de 1999 révélatrice de ce cheminement où sont reliés le visible et l’invisible, l’intérieur et l’extérieur, l’obscurité et la lumière.

- Cité par THELMA GOLDEN dans The garden of hate - Gary Simmons, Whitney Museum of American Art, 1992. ↩