Charlotte

Détails

« (…)

Portraits d’insulaires

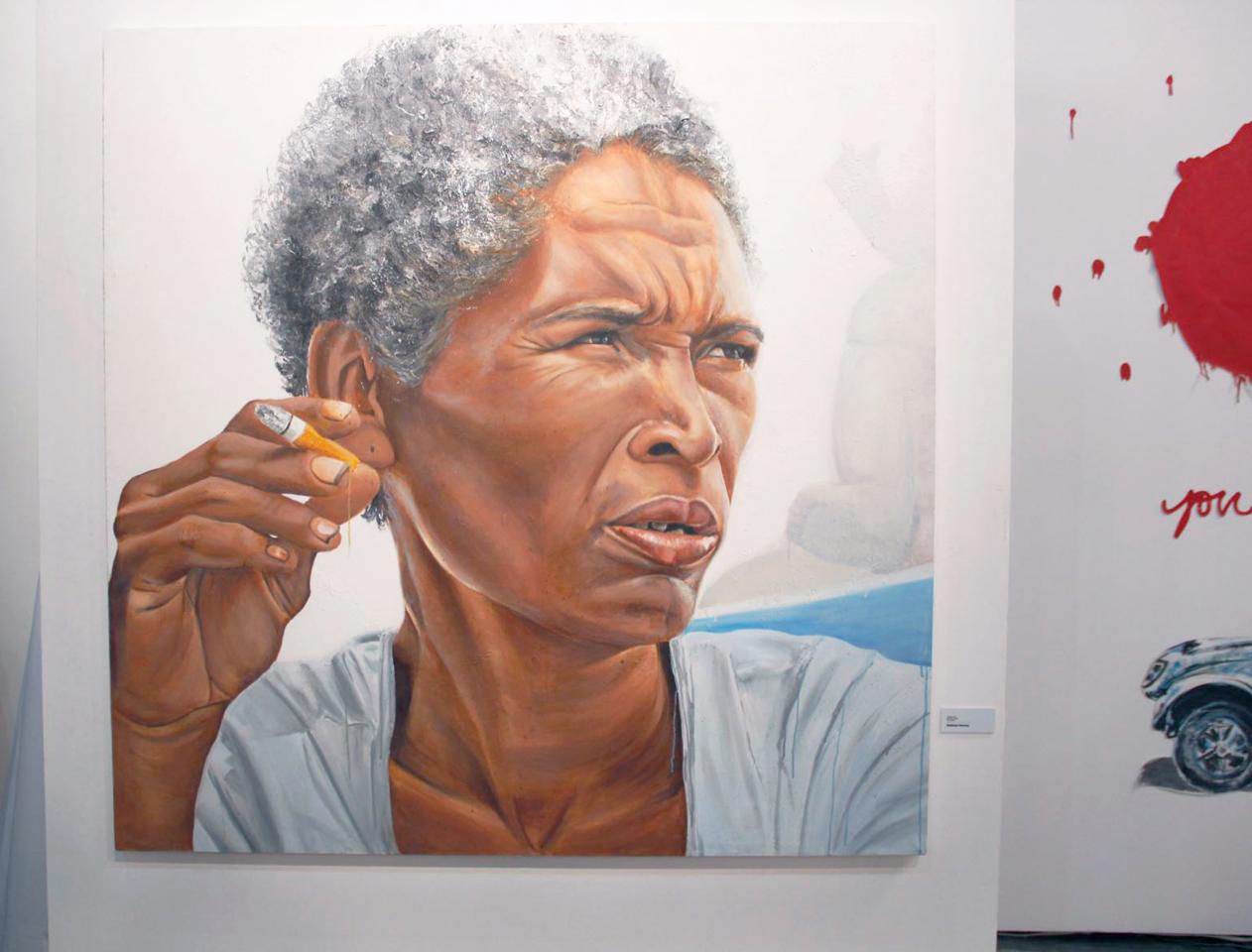

Pour l’exposition « Éloges vagabonds » à Saint-Paul, Stéphanie Hoareau prend à nouveau la peinture à bras-le-corps, mais pas seulement. Du paysage de l’île au paysage humain, elle propose un vaste portrait social de ceux qui habitent dehors, car à La Réunion les marginaux, les vagabonds, les excentriques font partie, plus qu’ailleurs sans doute, du « paysage ». Leur cabane, citée plus haut, est à ciel ouvert. On les connaît, on les accepte, ils inquiètent parfois. Chaque ville a les siens, Stéphanie Hoareau est allée à leur rencontre, et nous propose des visages peints de très grands formats, des dessins, deux sculptures et des vidéos, témoins de ces rencontres. On pense à la série Les Cabines d’Ernest Pignon-Ernest, et à Claus Drexel réalisant Au bord du monde en 2013 1 , une rencontre émouvante avec les SDF de Paris : « La parole de ces hommes et de ces femmes se déploie dans le silence, glisse sur les parois des monuments, recouvre de sa gravité la splendeur de la cité endormie 2 », confirme Isabelle Regnier, mais ici la parole est absente, le paysage disparaît au profit des figures, magistrales.

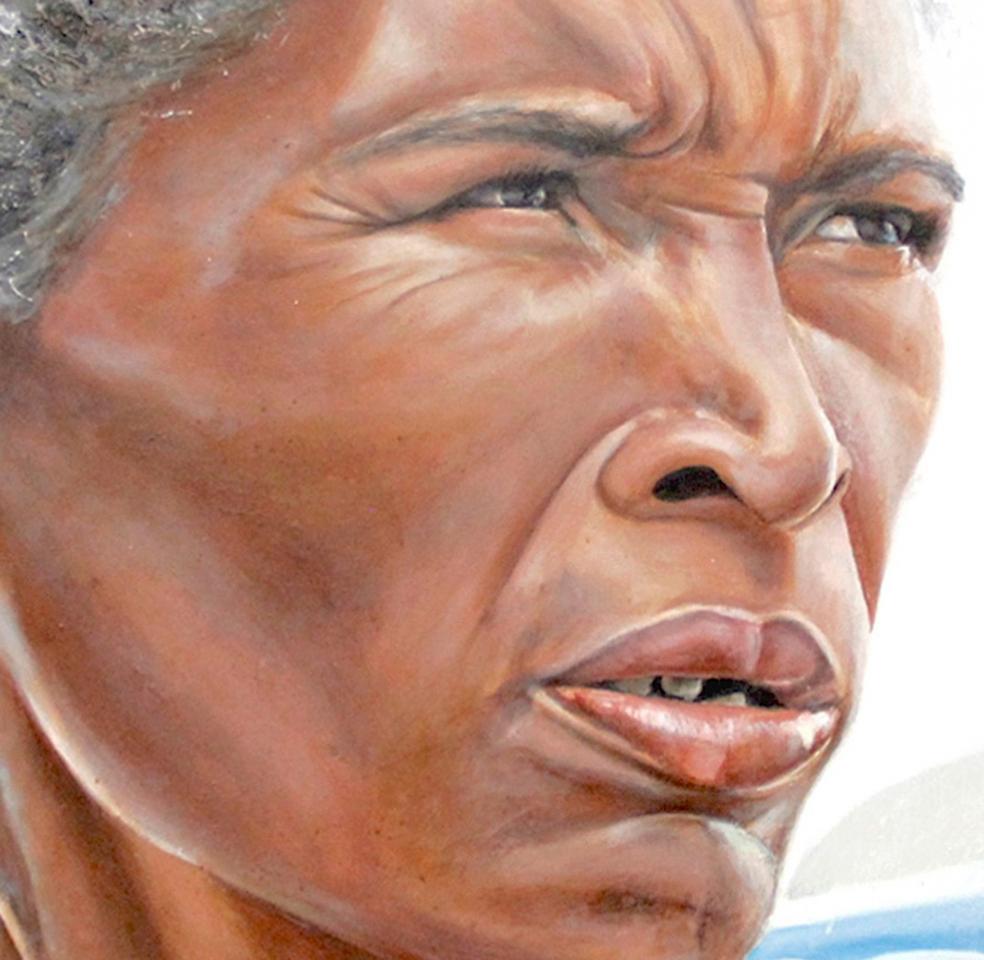

Ils sont aussi au bord du monde, au bord de l’île, ils s’appellent Charlotte, Jean-François, Jacqueline, Maximin, Maximilien, Elyse, Jack et Godfrey, et sont les acteurs de cette galerie de portraits. Ce qui frappe en tout premier, ce sont les dimensions des peintures comme autant d’immenses figures-paysages très réalistes, à l’image de celles de Chuck Close. Si les paysages nous proposaient une immersion, ces portraits nous font face, nous dominent, s’imposent. Des toiles au fond sans profondeur, au profit des seuls portraits.

Après avoir scruté le paysage, donc, réconcilié sa mémoire et la réalité, disséqué le lieu de ses racines, il y a eu une grand-mère mourante qui a fait redescendre Stéphanie Hoareau dans l’atmosphère chaude et moite des « bas », des quartiers populaires de l’île. Entre l’hôpital et l’église de Saint-Paul, la rencontre avec Charlotte a fait ressurgir une autre mémoire, s’emparant ainsi d’une autre géographie, insufflant énergie et sensibilité, et rendant possible une coïncidence entre deux univers, celui des vagabonds et celui de l’artiste. Mais il faut remonter loin dans la mémoire de Stéphanie Hoareau, lorsqu’elle était enfant, à Paris. Ti Quatorze était alors la menace d’un avenir précaire pour tout enfant réfractaire à l’école ; la punition serait une vie d’errance et de solitude, cette femme marginale, vue comme un symbole de l’échec. En effet, à Saint-Denis de La Réunion dans les années soixante, Ti Quatorze était sans domicile fixe et déambulait dans les rues avec des sacs emplis de vêtements. Léone Claire de son vrai nom était disait-on une ancienne institutrice, une femme respectueuse et respectée, sauf quand elle avait bu son « ti coup d’sec ». Sous l’influence de l’alcool, Ti Quatorze se mettait à insulter les passants, terrorisant les enfants avec ce flot d’injures. Son surnom reste un mystère, mais tout le monde la connaît à La Réunion 3 . Plus tard, la décision d’être artiste fut considérée autour de Stéphanie Hoareau comme la volonté de vivre en marge de la société : « Je pense que ces personnalités m’attirent, parce que je suis moi-même considérée comme une marginale par ma famille, à cause de ma personnalité et de mon métier », avoue l’artiste. Ici se mêlent mémoire, culture et engagement. « Le portrait se donne ainsi comme lieu d’investissements psychiques et sociaux et l’art du portrait devra croiser les normes propres à une époque, qu’il ne peut ignorer, et le déni des conventions où l’excès prend libre cours. […] Persona, ou l’énigme du portrait lorsqu’il s’expose en peinture 4 », affirme Pierre Sorlin.

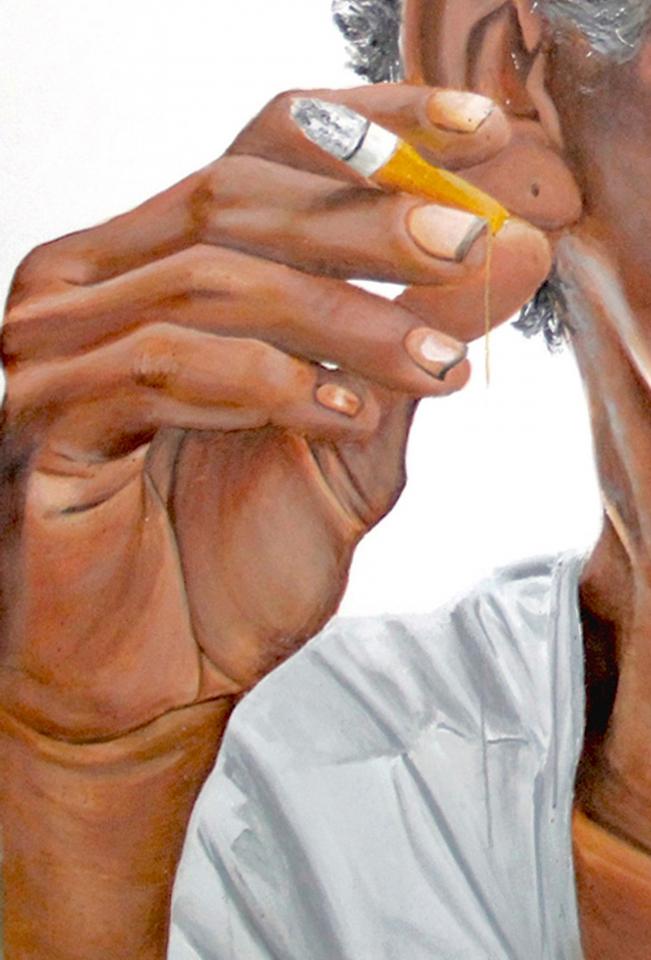

Charlotte a élu domicile sur ce bout de trottoir entre l’église et l’hôpital de Saint-Paul, tout près de la fontaine bleue. Ici elle mange, dort, rêve, se fait agresser parfois. Portant toujours sous son tee-shirt une poupée qu’elle cajole, elle « taxe des clopes » qu’elle allume aux cierges de l’église. Ici, Dieu et la Science veillent sur elle, l’hôpital est tout près en cas de besoin. Longtemps, Stéphanie Hoareau l’a observée avant d’oser lui parler, intriguée par la force de ce regard, si bien restituée par la peinture ou les dessins. Puis, un lien s’est tissé entre les deux femmes, Charlotte a demandé à voir les photographies prises d’elle par l’artiste, elle a même posé pour d’autres, et s’est ensuite passionnée pour les clichés offerts, fascinée par sa propre image, comme à distance de ce corps photographié. « Je ne parle pas des handicaps ou des troubles de mes modèles, mais de la force de leur visage, de ces regards intenses », dit l’artiste. Elle voudrait se situer au-delà du triste constat du passant mal à l’aise, favoriser une rencontre, scruter et comprendre cette singularité. Charlotte parle peu, elle « baragouine » des bribes d’histoires, puis se tait, son regard raconte la suite selon Stéphanie Hoareau. La peinture s’est construite à partir de photographies, de sons, de listes de mots, qui se mélangent pour creuser ses visages jusqu’à l’évocation de la rencontre. Derrière Charlotte sur la peinture, la fontaine bleue surmontée de la statue de la Vierge et des angelots est juste esquissée, rappel de son obsession maternelle. (…) »

Isabelle Poussier, 2015

Extrait de Créations insulaires - Situation de l’art à La Réunion

Lire le texte complet

- Documentaire Au bord du monde de Claus Drexel, sorti le 22 janvier 2014 (1 h 38 min), Aramis Films. ↩

- I. Regnier, « “Au bord du monde” : Claus Drexel rend aux SDF leur visibilité », dans Le Monde, 21 janvier 2014, URL : http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/21/au-bord-du-monde-claus-drexel-rend-aux-sdf-leur-visibilite_4351429_3246.html ↩

- « Vierge noire statue devant la cathédrale / Madame Ti-Quatorze est sur son trente-et-un », écrivait Jean-Claude Legros dans un long poème dédié à Saint-Denis. ↩

- P. Sorlin, Persona : du portrait en peinture, 2000, Saint-Denis, Presses universitaires de France, coll. « Esthétiques hors cadre ». ↩