« Créations insulaires » : situation de l’art à La Réunion

Par Isabelle Poussier

2015

« Créations insulaires » : situation de l’art à La Réunion

Le corps de l’île et la posture de l’artiste

L’intérêt du monde de l’art, vingt-cinq ans après le coup de tonnerre des « Magiciens de la terre » en 1989, pour les œuvres dites « exotiques » ou « du Sud », et sa difficulté à refonder des critères de lecture communs à l’art contemporain mondial seraient un angle d’attaque du sujet, mais je propose, plus modestement, un voyage dans des « créations insulaires » produites à La Réunion, à l’aune des questions des paysages et de la posture physique de l’artiste dans l’espace géographique et humain de l’île. En effet, l’observation des œuvres semble montrer, ici plus qu’ailleurs, que de cette posture découlent des œuvres singulières. Néanmoins, il me faudra adopter une attitude de prudence et de modestie, poser un regard de plasticienne ayant vécu pendant plus de dix ans à La Réunion ; un témoignage subjectif qui gardera peut-être une légère « vue du Nord », un regard façonné de culture européenne, modifié et enrichi de l’expérience de l’insularité et d’une écoute attentive des artistes réunionnais. Il me faudra opter pour le plus grand respect, et prendre en compte aussi les réminiscences de l’île devenue utopie (chez Platon 1 ou Thomas More 2 ). « Nous sommes le rêve des autres », dit un ami géographe réunionnais.

La Réunion constitue un observatoire complexe d’interculturalité au sens d’« une dynamique relationnelle et communicationnelle entre le Soi et l’Autre et qui permet à des entités ou à des sujets de cultures différentes de négocier des transferts, de se constituer par les contacts, les échanges, les emprunts réciproques et multiformes », communication « destinée à modéliser les processus interactifs et les échanges entre différentes cultures 3 », selon Ibrahima Diagne. La jeunesse du lieu, quatre siècles seulement, l’éducation et l’imaginaire nourris de culture française, mais sa nature d’île éloignée, imaginée, tressée de cultures locales, d’apports multiculturels et des restes de l’esclavage, font qu’elle évolue en quête d’identité, face au rôle joué par les mentors de l’Ouest, la France en l’occurrence, ainsi que face à cette constellation créole qui puise dans diverses origines : Afrique, Inde, Madagascar, Asie, Europe, dont le métissage n’est pas absent. Tous ces éléments se retrouvent, à divers degrés, dans les créations artistiques d’aujourd’hui. Mais ce sont les œuvres de Stéphanie Hoareau, issue de l’École supérieure des Beaux-Arts de La Réunion (ESBAR), qui seront ici examinées, afin de tenter de creuser la question du paysage insulaire, puis celle du portrait, à l’aune de la posture du corps de l’artiste et de celle de ses modèles.

Paysages îliens

Stéphanie Hoareau s’est fait connaître par ses grands paysages peints. Elle a représenté La Réunion en 2011 pour l’exposition collective « Outre-Mer art contemporain », à l’Orangerie du Sénat à Paris, et à la Biennale de Dakar. L’artiste est née à Paris de parents réunionnais en 1985, elle vit et travaille aujourd’hui à La Réunion. Au terme de plusieurs années passées en métropole, elle décide de renouer avec ses origines en suivant l’enseignement de l’ESBAR. Il s’agit alors pour elle de revisiter le paysage rêvé dans l’enfance, son rapport à un lieu qu’elle a imaginé, puis vécu autrement, n’ayant découvert l’île réelle que vers ses vingt ans. Ici l’été, là-bas l’hiver, ici la légende, là-bas la réalité de la forêt tropicale. Pour son diplôme de fin d’études, elle repense donc aussi bien l’histoire de la peinture de paysage, et son histoire personnelle, que celle des représentations que l’on se fait, depuis la métropole, du paysage réunionnais, réputé idyllique. Par un polyptyque de six grandes toiles expressionnistes en noir et blanc, Bélouve, elle questionne la profondeur inquiétante et la couleur de cette forêt primaire, qui, vécue dans sa densité réelle, lui a semblé plus effrayante que paradisiaque. « Connaissez-vous la forêt tropicale ? » demande Gilles Barbier qui, à l’inverse exact de Stéphanie Hoareau, a vécu son enfance aux antipodes. « Les arbres, les lianes, les fougères, les mousses et les moisissures… Ils lancent un assaut permanent, hystérique, à l’espace et à la lumière. Tout est bon à envahir, recouvrir, grimper, soulever, pourrir. […] La forêt tropicale est un chaudron bouillonnant d’une énergie de vie suffocante, agressive 4 . » C’est exactement Bélouve, une forêt oppressante. Évidence troublante, l’œuvre est constituée pour moitié de l’espace peint de « racines emmêlées et noires » ; un questionnement sur les stéréotypes, certes, tant du paysage, de l’île rêvée que de la peinture, mais une quête de ses racines aussi, pour l’artiste. « Le paysage ne se réduit pas aux données visuelles du monde qui nous entoure. Il est toujours spécifié de quelque manière par la subjectivité de l’observateur ; subjectivité qui est davantage qu’un simple point de vue optique 5 », ainsi débutait la passionnante analyse croisée dirigée par Augustin Berque. Mais préférons-lui le fondement de l’analyse : « Le paysage est une entité relative et dynamique, où nature et société, regard et environnement sont en constante interaction 6 . » La culture personnelle serait-elle à cette image ? Raccourci audacieux certes, il faudra creuser.

En interaction et en incessante évolution, pourrions-nous ajouter en regardant Bélouve et Welcome Salazie aussi de 2010, tout comme l’est l’art lui-même, en perpétuelle recherche de définition. La forêt de Bélouve se compose donc d’une succession de six panneaux (de 2 x 1,50 m chacun), soigneusement alignés pour former une immense vue d’un paysage noir et blanc de neuf mètres sur deux. En nous approchant, nous découvrons la matière des racines en dégradés de gris et de noir qui occupent plus de la moitié basse de l’œuvre, mais nous perdons la figuration, empêtrés dans la matière humide et grouillante. De loin des traits de lumière envahissent l’ombre. Jacques Lacan, citant Merleau-Ponty dans la Phénoménologie de la perception, rapporte que l’« on voit déjà, au niveau simplement perceptif, comment l’écran rétablit les choses, dans leur statut de réel. Si, à être isolé, un effet d’éclairage nous domine, si, par exemple un pinceau de la lumière qui conduit notre regard nous captive au point de nous apparaître comme un cône laiteux et de nous empêcher de voir ce qu’il éclaire – le seul fait d’introduire dans ce champ un petit écran, qui tranche sur ce qui est éclairé sans être vu, fait rentrer dans l’ombre, si l’on peut dire, la lumière laiteuse et fait surgir l’objet qu’elle cachait 7 . »

Ici l’écran est immense, serait-il question de regarder la lumière du dehors plutôt que l’objet paysage, de recréer le contre-jour au sens propre, de rappeler discrètement ce que signifie vivre dans le noir, de prendre un plaisir grave à nous faire voir, tout simplement ? L’inquiétude est diffuse sans que nous sachions très bien pourquoi, l’oppression évidente. Le point de vue serait celui d’un enfant en promenade à pied en forêt, immergé dans un lieu menaçant. Du corps de l’artiste redevenue enfant, qui se demande : « Pour survivre dans cette forêt tropicale que me faudrait-il faire ? »

Mais tout est calme ; ce qui nous inquiète, c’est certainement l’ombre et l’absence de couleur, l’impossibilité tortueuse de déterminer de quelle nature même est vraiment le sol. Ce qui semblait une construction réelle devient la représentation d’un état du monde pour l’artiste que la simple photographie ne satisfait plus (elle est aussi photographe). Une posture qui lui est nécessaire afin de questionner notre relation au champ photographique et à celui des images peintes, pour y voir ou y entrevoir ce qui résiste du réel. Mais il semblerait bien que les deux représentations, enfant venue de loin et adulte photographe ou peintre sur les traces de sa mémoire, ne soient pas aussi éloignées que cela. J’ai vu Stéphanie Hoareau peindre ces toiles, prenant la peinture et la forêt à bras-le-corps, le regard tourné vers l’intérieur de l’île, petite et seule devant les dimensions de l’entreprise et le défi d’une peinture contemporaine.

Par un autre ensemble peint, la couleur revient, mais Stéphanie Hoareau fragmente la verticalité en clichés distincts qui annulent l’unité du paysage, de l’île peut-être, et la peinture envahit l’espace dans une installation qui en fait une sorte de décor de théâtre : Welcome Salazie, de 2010. […] « D’un tableau à l’autre, la ligne de crête parfois engage un continuum, ailleurs le pervertit. Matérialisée au sens propre, la succession des plans sert la profondeur de champ. Depuis l’horizontalité d’un premier plan jusqu’au dessin d’un relief qui se détache sur le ciel, la lecture ascendante s’impose », affirme Tran Arnault. La peinture de paysage est ici questionnée autrement, non plus par la couleur et la composition, mais par l’installation. « En écho, la couleur peu à peu se “dilue”, d’abord presque saturée, et progressivement atténuée à mesure de la circulation de l’air. En point d’orgue, un fragment angulaire bleu perce l’angle supérieur d’une des toiles. “Ceci est la couleur du ciel” constitue une autre leçon 8 », conclut-elle. Pour l’artiste, remettre en question les stéréotypes du paysage peint en trouvant une écriture très dépouillée, minimale, presque enfantine, c’est du coup faire revenir toutes les images oubliées. Elle signale pour sa part la mort d’un certain paysage : « Formule catastrophique, chère aux tenants d’une conception patrimoniale du paysage 9 », nous dit Alain Roger. Le paysage reste toutefois inscrit dans les plis de nos mémoires, mais, surtout, les œuvres désignent l’immense variété des possibles contemporains, hors des « modèles bucoliques, plus ou moins périmés, des paysages, des paysagés 10 » – ceux dont parle Alain Roger. Peut-être, mais les œuvres de Stéphanie Hoareau nous offrent de reconstruire nous-même tous les paysages de notre souvenir. « Déplier ces plis, c’est à l’évidence critiquer les “aller de soi” qui pour le paysage nous le donnent comme identique à la nature 11 », complète Anne Cauquelin, mais comment le pourrions-nous tant le paysage bucolique est inscrit tout au fond de nous-même, quasi impossible à déloger vraiment. « Car il existe bien un savoir non su, ce que nous ne savons pas savoir de ce que nous savons 12 », affirme-t-elle en préliminaire. Stéphanie Hoareau nous provoque et oblige à cette réflexion critique sur ce paysage envahissant l’espace comme une cabane flottante et ouverte aux quatre vents, à l’air libre, tout comme l’île. Gilles A. Tiberghien note que : « Celui qui construit une cabane est toujours “hors norme”, toujours inscrit dans une différence qui l’oblige à se singulariser. C’est ce que font les enfants quand ils ne désirent pas encore s’identifier aux modèles collectifs dominants, ou les adultes qui ont besoin de “se retrouver”, comme on retrouverait les racines enfouies de ses pensées. C’est aussi ce que les exclus de la communauté – volontairement ou non – désirent finalement 13 . » C’est éventuellement ce que l’artiste nous propose ici, mais sa cabane est sans toit, c’est l’île elle-même, indiquant dans l’entre-deux (par les espaces entre les toiles) que le reste de la société refuse ce hors norme, le méprise, et nous obligeant à voir. La société est « dans un état de guerre permanent – riches contre pauvres, États contre États – et les règles qu’elle se prescrit à elle-même ne sont que des dispositifs d’évitement 14 », conclut Gilles A. Tiberghien. L’œuvre préfigure sans doute les portraits à venir.

La promenade a été riche de sensations et de réflexions, de signes aussi. Gilles Deleuze n’est pas loin : « Nous reconnaissons les choses, nous ne les connaissons pas15 . » C’est peut-être plus vrai encore pour ce qui concerne le paysage. En effet, ceux rencontrés ici, malgré leur radicalité et parfois l’économie des moyens, nous ont semblé traversés par l’enfance, la posture du corps de l’artiste scrutant avec terreur l’intérieur de l’île, et convoquer en chacun un pan de mémoire, faire revenir des souvenirs oubliés. Il en sera de même pour ses portraits, autrement. Des inventions de paysages nouveaux : c’est comme si l’artiste avait joué à reconstruire des images, et c’est l’ensemble qui nous renvoie à la question de l’existence impossible d’un paysage objectif, à l’interrogation d’Anne Cauquelin : « Est-il possible de renoncer à la donation […] dans la forme désormais figée de la perspective ? De renoncer à la figuration picturale 16 », puisqu’elle aurait fondé notre vision. Est-il possible de renoncer aux jeux du maintien des mythes, ces conditions du sens ? Nous pourrions bien sûr répondre oui, ces œuvres en sont une preuve et Stéphanie Hoareau déplace encore un peu notre regard. Nous sommes ici, bien loin de l’invention de la perspective, loin de la Renaissance ou du paysage romantique, mais « nous aurions du mal à croire que le paysage n’est qu’artifice. Même si nous en apportons la preuve. C’est que le paysage est lié à trop d’émotions, à trop d’enfances, à trop de gestes déjà et, semble-t-il, toujours accomplis. Lié au rêve toujours renaissant de l’origine du monde 17 », réaffirme Anne Cauquelin. Pour « lire » ce travail, je suis bien obligée d’admettre que : « Le parcours que j’ai tracé dans cette forêt de formes suit le chemin impérieux des savoirs implicites, des injonctions mille fois répétées, et cependant qu’elles nous plient à leurs exigences, nous entendons aussi les tenir à distance, en critiquer l’autorité, montrer qu’elles obéissent, à leur tour, à des artifices de composition 18 », ce texte ne le dément pas.

Stéphanie Hoareau réaffirme, s’il en était besoin, la fin programmée d’une certaine nature, celle des clichés stéréotypés ; par un dessin d’enfant, une photographie de famille, un dépliant touristique, un décor de théâtre. Nature oubliée ou inconnue, une forêt nous enveloppe, une île est suspendue au ciel par des fils invisibles pour ne pas être engloutie : une sorte de décor aussi artificiel que composé, comme un refus d’accepter ce paysage pré-vu pour elle, les représentations picturales de l’histoire du paysage. L’artiste veut nous montrer ce refus et la réflexion qu’elle mène contre les évidences, dans l’entre-deux du temps et une posture du corps ; les paysages peints sont « encore » possibles à l’aube du XXIe siècle.

Portraits d’insulaires

Pour l’exposition « Éloges vagabonds » à Saint-Paul, Stéphanie Hoareau prend à nouveau la peinture à bras-le-corps, mais pas seulement. Du paysage de l’île au paysage humain, elle propose un vaste portrait social de ceux qui habitent dehors, car à La Réunion les marginaux, les vagabonds, les excentriques font partie, plus qu’ailleurs sans doute, du « paysage ». Leur cabane, citée plus haut, est à ciel ouvert. On les connaît, on les accepte, ils inquiètent parfois. Chaque ville a les siens, Stéphanie Hoareau est allée à leur rencontre, et nous propose des visages peints de très grands formats, des dessins, deux sculptures et des vidéos, témoins de ces rencontres. On pense à la série Les Cabines d’Ernest Pignon-Ernest, et à Claus Drexel réalisant Au bord du monde en 2013 19 , une rencontre émouvante avec les SDF de Paris : « La parole de ces hommes et de ces femmes se déploie dans le silence, glisse sur les parois des monuments, recouvre de sa gravité la splendeur de la cité endormie 20 », confirme Isabelle Regnier, mais ici la parole est absente, le paysage disparaît au profit des figures, magistrales.

Ils sont aussi au bord du monde, au bord de l’île, ils s’appellent Charlotte, Jean-François, Jacqueline, Maximin, Maximilien, Élise, Jack et Godfrey, et sont les acteurs de cette galerie de portraits. Ce qui frappe en tout premier, ce sont les dimensions des peintures comme autant d’immenses figures-paysages très réalistes, à l’image de celles de Chuck Close. Si les paysages nous proposaient une immersion, ces portraits nous font face, nous dominent, s’imposent. Des toiles au fond sans profondeur, au profit des seuls portraits.

Après avoir scruté le paysage, donc, réconcilié sa mémoire et la réalité, disséqué le lieu de ses racines, il y a eu une grand-mère mourante qui a fait redescendre Stéphanie Hoareau dans l’atmosphère chaude et moite des « bas », des quartiers populaires de l’île. Entre l’hôpital et l’église de Saint-Paul, la rencontre avec Charlotte a fait ressurgir une autre mémoire, s’emparant ainsi d’une autre géographie, insufflant énergie et sensibilité, et rendant possible une coïncidence entre deux univers, celui des vagabonds et celui de l’artiste. Mais il faut remonter loin dans la mémoire de Stéphanie Hoareau, lorsqu’elle était enfant, à Paris. Ti Quatorze était alors la menace d’un avenir précaire pour tout enfant réfractaire à l’école ; la punition serait une vie d’errance et de solitude, cette femme marginale, vue comme un symbole de l’échec. En effet, à Saint-Denis de La Réunion dans les années soixante, Ti Quatorze était sans domicile fixe et déambulait dans les rues avec des sacs emplis de vêtements. Léone Claire de son vrai nom était disait-on une ancienne institutrice, une femme respectueuse et respectée, sauf quand elle avait bu son « ti coup d’sec ». Sous l’influence de l’alcool, Ti Quatorze se mettait à insulter les passants, terrorisant les enfants avec ce flot d’injures. Son surnom reste un mystère, mais tout le monde la connaît à La Réunion 21 . Plus tard, la décision d’être artiste fut considérée autour de Stéphanie Hoareau comme la volonté de vivre en marge de la société : « Je pense que ces personnalités m’attirent, parce que je suis moi-même considérée comme une marginale par ma famille, à cause de ma personnalité et de mon métier », avoue l’artiste. Ici se mêlent mémoire, culture et engagement. « Le portrait se donne ainsi comme lieu d’investissements psychiques et sociaux et l’art du portrait devra croiser les normes propres à une époque, qu’il ne peut ignorer, et le déni des conventions où l’excès prend libre cours. […] Persona, ou l’énigme du portrait lorsqu’il s’expose en peinture 22 », affirme Pierre Sorlin.

Charlotte a élu domicile sur ce bout de trottoir entre l’église et l’hôpital de Saint-Paul, tout près de la fontaine bleue. Ici elle mange, dort, rêve, se fait agresser parfois. Portant toujours sous son tee-shirt une poupée qu’elle cajole, elle « taxe des clopes » qu’elle allume aux cierges de l’église. Ici, Dieu et la Science veillent sur elle, l’hôpital est tout près en cas de besoin. Longtemps, Stéphanie Hoareau l’a observée avant d’oser lui parler, intriguée par la force de ce regard, si bien restituée par la peinture ou les dessins. Puis, un lien s’est tissé entre les deux femmes, Charlotte a demandé à voir les photographies prises d’elle par l’artiste, elle a même posé pour d’autres, et s’est ensuite passionnée pour les clichés offerts, fascinée par sa propre image, comme à distance de ce corps photographié. « Je ne parle pas des handicaps ou des troubles de mes modèles, mais de la force de leur visage, de ces regards intenses », dit l’artiste. Elle voudrait se situer au-delà du triste constat du passant mal à l’aise, favoriser une rencontre, scruter et comprendre cette singularité. Charlotte parle peu, elle « baragouine » des bribes d’histoires, puis se tait, son regard raconte la suite selon Stéphanie Hoareau. La peinture s’est construite à partir de photographies, de sons, de listes de mots, qui se mélangent pour creuser ses visages jusqu’à l’évocation de la rencontre. Derrière Charlotte sur la peinture, la fontaine bleue surmontée de la statue de la Vierge et des angelots est juste esquissée, rappel de son obsession maternelle. L’artiste a ensuite accompagné les maraudes de la Croix-Rouge, pour comprendre ce qui se tresse peut-être entre misère et quête de liberté, entre décrochage, naufrage parfois, et la question du choix de vivre autrement.

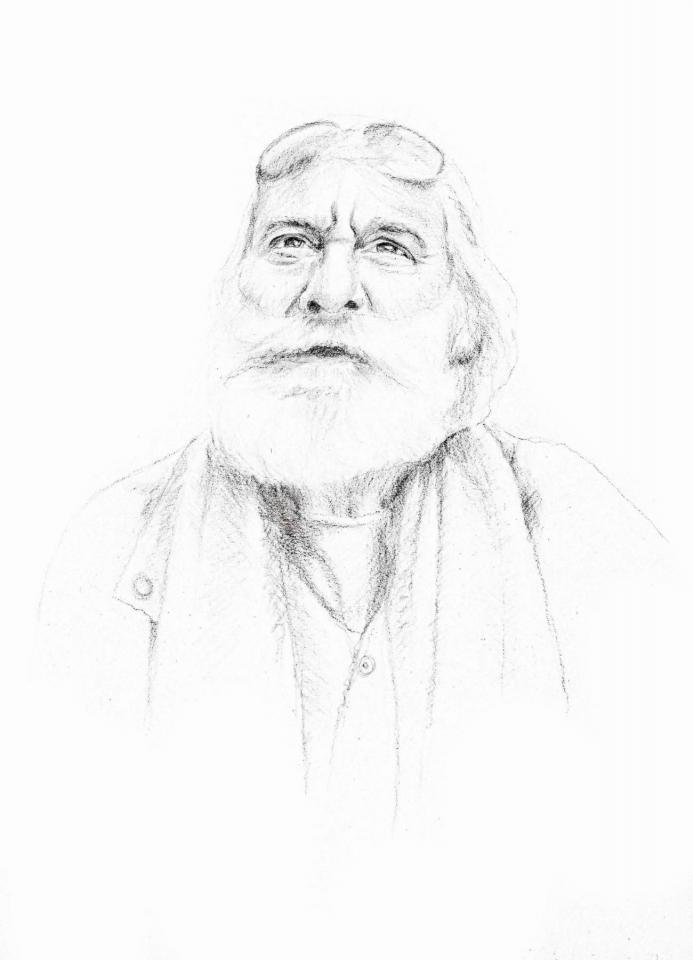

Jean-François dort dans la rue, il marche la nuit d’un pas rapide dans les rues de Saint-Denis ; grande silhouette filiforme et agitée, barbe et cheveux blancs, il inquiète un peu le passant, semble toujours en colère. Avec un accent marseillais et un vocabulaire soutenu, il monologue un étrange discours, incohérent, sa gestuelle est éloquente du combat mené. Il était instituteur dit-on, comme Ti Quatorze, Stéphanie Hoareau lui parle souvent. Sa colère semble être dirigée contre lui-même, mais aucune violence ne l’anime. Cet homme instruit, qui parle sans communiquer une seule idée compréhensible par l’autre, reste définitivement ailleurs, sur le terrain de l’altérité totale, privé de cet espace du « même », lieu de notre communication. Toutefois il s’avère extrêmement doux voire protecteur, le corps communique peut-être avec une main posée sur l’épaule, un visage qui s’approche de celui de l’artiste, d’où le cadrage très rapproché de la grande peinture, et la matérialité de la barbe et des cheveux. Ses dialogues avec l’artiste commencent toujours par : « De quoi veux-tu parler aujourd’hui ? » puis le discours s’envole, incompréhensible, le corps s’agite. Incroyable suite de mots dont le sens échappe, n’a plus d’intérêt, ivresse des mots, la colère d’une vie peut-être. L’artiste expose aussi cette voix, loin du portrait, dans l’intimité d’une écoute solitaire.

En contrepoint, il y a Jacqueline, la petite dame malbaraise, mystérieuse et silencieuse, presque invisible, qui « attend le bus depuis trente ans, assise sur son banc », dit l’artiste. On la remarque toutefois à une sorte d’élégance naturelle, au turban blanc qui enveloppe ses cheveux et tranche avec ce visage dur et sauvage. Parfois, Jacqueline se lève et vient se poster au milieu de la route, indifférente au danger, aux voitures qui klaxonnent, elle rappelle juste qu’elle est là, bien là, depuis longtemps déjà. Puis, par un geste mesuré, elle mime un objet ramassé au sol, rapidement, puis disparaît. Le corps a parlé un instant. Son immobilité, cette présence absente, se fait sculpture dans l’œuvre de Stéphanie Hoareau, une sculpture transparente, légèrement plus petite que le modèle et très réaliste, mais presque invisible, assise dans son attente silencieuse. Ron Mueck tout en transparence, de la présence invisible à l’absence remarquée.

Maximilien est le « prince de Saint-Gilles », très respecté, le rastafarien est un merveilleux musicien. L’histoire dit qu’il aurait mangé de la fleur de datura, cette plante hallucinogène puissante et très toxique, surnommée « herbe du diable » pour ses effets délétères, et que depuis quinze ans il est resté « perché ». L’immense peinture le montre serein, rayonnant presque, arborant son blouson Adidas bleu ciel lavé par la peinture, posté devant des vitrines de luxe juste esquissées, effacées, et devant la fleur qui l’a renversé. Mais une vidéo silencieuse donne à voir un corps travaillé de l’intérieur, le visage décrit des expressions de plaisir et de souffrance mêlés, on hésite, comme si l’homme était habité d’un secret mouvant, alternativement joie et douleur. Chez Max encore, le corps exprime ce que les mots ne disent pas, altérité mystérieuse. La peinture aurait-elle le pouvoir de libérer ?

En revanche, Maximin est prisonnier de lui-même et dévoile une immense tristesse, tant dans le regard qu’à travers ses obsessions. Sa plus grande peur est de perdre sa place, un escalier devant la DDE du chef-lieu. Il a décidé de mourir là, sur ses marches. Les commerçants lui apportent à manger, car il ne peut même pas traverser la rue, il a peur qu’on lui vole son endroit. Cette angoisse obsédante, cette inquiétude triste, est parfaitement perceptible dans le portrait, le corps figé, tremblant, « le dos au mur » peint en vert, inquiet.

La marginalité de Madame Elyse Colette se situe ailleurs, sans doute la raison du choix d’un fond très différent de celui des autres portraits, un fond très profond, très noir, évoquant le côté sombre de cette femme. Toute la journée, à cap Méchant, elle récite une litanie menaçante, rythmée d’une déambulation à la gestuelle angoissante : un inventaire étrange dans laquelle « diable » et Jésus tiennent une place importante, elle serait animée d’un devoir divin. Sa logorrhée effrayante, sa peau brûlée par le soleil et ses yeux versant des larmes perpétuelles sont magnifiquement rendus en fines couches successives d’acrylique. Stéphanie Hoareau rend compte de son inquiétude, plus loin, le son de cette voix lancinante permet de mesurer cette marginalité énigmatique.

Jack le Fou est une sorte de « légende », il réalise d’étranges performances dans les rues de l’île. Ce grand « Cafre », des croix tatouées sur le visage et tout le corps, se peint aussi en blanc, se vernit les ongles et peut s’habiller en femme pour donner son spectacle. Il se pose en travers de la route, est souvent agressif, se jette sur les murs, déclenche des bagarres. L’homme noir qui passe du noir au blanc, du calme à la violence, impressionne beaucoup. Les forces de l’ordre l’interpellent très souvent. Pour cette rencontre Stéphanie Hoareau s’est un peu mise en danger : « Il a essayé de me prendre mon appareil photo, il était resté très longtemps en prison, mais je voulais lui donner une place ici, car c’est un des marginaux très importants à La Réunion », confie-t-elle. La sculpture, d’un blanc immaculé, le représente dans ces moments où le corps est extrêmement tendu, les yeux exorbités, on pense à Franz Xaver Messerschmidt. Un buste est lacéré d’entailles lumineuses et semble hurler, un cri muet bien connu. La violence du mouvement contraste avec la douceur, la blancheur de la céramique, et nous situe entre le Laocoon et les autoportraits calmes et lisses de Jeff Koons, taillés dans le marbre blanc.

Enfin, Stéphanie Hoareau a rencontré Godfrey en Afrique du Sud, et a réalisé une vidéo de son activité étonnante. Godfrey occupe tout son temps à faire circuler et se garer des voitures, parfois imaginaires. La mission qu’il s’est donnée est de superviser la circulation sur Jorissen Street à Johannesburg. Dans cet angle de rue, il accueille les automobilistes par un « Welcome to Godfrey Garage ». Cette « danse » est son travail, son entreprise, à la manière d’une performance sans fin que seuls les pigeons viennent troubler, puisque la seconde activité de Godfrey est de les nourrir regulièrement. Dans la vidéo, il se retrouve ainsi recouvert de pigeons, comme place Saint-Marc à Venise. Bronwyn Law-Viljoen explique que son discours est presque toujours identique : une « réflexion sur la nature inflexible des choses du monde, les schémas qui se répètent à l’infini – la pluie et le climat en général, les habitudes des hommes 23 », tout comme ses propres gestes. Le voiturier serait-il philosophe 24 ? L’histoire poétique de Godfrey a été projetée sur un voile transparent dans les rues de La Réunion, et rien ne pouvait distinguer le lieu d’exposition du lieu réel, les deux se superposaient en un seul, Godfrey pourrait se trouver n’importe où, les distances se réduisent, corps en mouvement, marginalité inhérente aux pays développés.

Un petit cabinet de dessins, une trentaine, montre des croquis d’une grande finesse, comme autant de témoignages du méticuleux travail de recherche. Ironie de la création, ils sont réalisés avec des mines d’or ou d’argent fabriquées par un bijoutier, et qui donnent à ces dessins des reflets roses pour l’or, très blancs et brillants pour l’argent. Des petits bijoux précieux, comme un cadeau fait à l’image des modèles.

L’artiste chercherait donc par ce travail multi-médiums à créer un lien, même minime, à réduire l’écart entre nous et eux, à nous faire saisir cette altérité parfois inquiétante qui s’exprime par le corps plutôt que par les mots, à pointer notre peur de l’autre aussi. Des corps souffrants, victimes ou prisonniers d’eux-mêmes, martyrs contemporains : les Réunionnais vont sûrement les reconnaître, ces marginaux qui font partie du « décor », mais qui sont aujourd’hui sur l’avant-scène, projetés en très gros plans, montrant leurs beaux visages et leurs regards si singuliers, l’éloge est là. Partout ailleurs, ils existeront comme équivalent de nos peurs, de la cécité devant l’exclusion, d’une fracture sociale grandissante. Dans la société réunionnaise, les vagabonds ne sont pas chassés, ils vivent leur vie, imposée ou choisie dans l’indifférence générale. Comme l’écrit Isabelle Palmi, au sujet de la peinture de Julien Beneyton, ailleurs : « [Elle] témoigne ainsi, de manière descriptive, réaliste et figurative, de l’étonnante diversité de la société contemporaine et en livre sa vision sans concession, mais dépeinte avant tout avec une profonde humanité et une humilité palpable 25 . » Pas question de donner de ces modèles une image idyllique, c’est un constat cru et magnifique de la précarité, mais aussi une critique engagée du regard formaté que la société bien pensante pose sur eux ; un acte politique.

L’exposition « Éloges vagabonds » présente des créations insulaires qui résonnent tant avec la quête d’une identité personnelle de l’artiste îlien qu’avec des préoccupations plus larges. Ce sont les sujets qui mettent l’accent sur l’actualisation de la question du paysage et du portrait en peinture, autant que sur nos représentations, notamment celles de ceux que nous ne voulons pas voir, et sur ce malaise qui grandit dans les villes partout dans le monde. « La misère est moins triste au soleil » disait le poète, certes, mais y aurait-il une altérité incompressible qu’il nous faudrait accepter, rencontrer aussi, et enfin reconnaître ? Depuis son île lointaine, l’artiste nous pose la question. Prise d’une révolte sourde, intime, de tout son corps, Stéphanie Hoareau rappelle avant tout que la peinture est un manifeste, elle tend un miroir grossissant sur le corps de l’île, à une société de clichés, aveugle aux différences, elle donne corps à l’altérité. Ce qui est contemporain ici, ce n’est pas la technique certes, mais l’utilisation de techniques multiples et libérées, et surtout leur objet : la remise en cause, la transgression qui consiste à prendre à bras-le-corps des sujets éthiques et politiques que la crise actuelle aggrave encore.

Série sans titre, 2016

51 dessins à la mine d’or et d’argent, 15 x 20 cm.

Bibliographie

BARBIER Gilles, Vu d’en bas, 2013, Paris, éditions Jannink, coll. « L’art en écrit »

BERQUE Augustin (dir.), Cinq Propositions pour une théorie du paysage, 1994, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Pays/Paysages »

CAUQUELIN Anne, L’Invention du paysage, 2000, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige »

DELEUZE Gilles, Proust et les Signes, 2003 (1964), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige »

DIAGNE Ibrahima, « Esthétique poétique et anthropologie interculturelle : Senghor ou les jalons de la communication interculturelle », 2006, Éthiopiques, no 76, « Centième anniversaire de L. S. Senghor : cent ans de littérature, de pensée africaine et de réflexion sur les arts africains », p. 1-20

LACAN Jacques, Le Séminaire de Jacques Lacan. Livre XI : les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1973, Paris, Seuil

PLATON, Timée suivi du Critias, 1999, Paris, Flammarion, coll. « GF »

ROGER Alain, « Mouvance », dans A. Berque, M. Conan, P. Donadieu, B. Lassus et A. Roger, La Mouvance : cinquante mots pour le paysage, 1999, Paris, éditions de la Villette, coll. « Passage »

SORLIN Pierre, Persona : du portrait en peinture, 2000, Saint-Denis, Presses universitaires de France, coll. « Esthétiques hors cadre »

TIBERGHIEN Gilles A., Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, 2005, Paris, éditions du Félin, coll. « Les marches du temps »

- « Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé un empire grand et merveilleux. » Platon, Timée suivi du Critias, 1999, Paris, Flammarion, coll. « GF ». ↩

- Le mot « utopie », inventé en 1516 par l’anglais Thomas More, signifie en grec « qui ne se trouve en aucun endroit ». Ce diplomate humaniste décrivit une île merveilleuse qu’il nomma Utopia et où régnait une société sans impôt, sans misère, sans vol… ↩

- I. Diagne, « Esthétique poétique et anthropologie interculturelle : Senghor ou les jalons de la communication interculturelle », 2006, Éthiopiques, no 76, « Centième anniversaire de L. S. Senghor : cent ans de littérature, de pensée africaine et de réflexion sur les arts africains », p. 1-20. ↩

- G. Barbier, Vu d’en bas, 2013, Paris, éditions Jannink, coll. « L’art en écrit », p. 30-31. ↩

- A. Berque (dir.), Cinq Propositions pour une théorie du paysage, 1994, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Pays/Paysages », p. 5. ↩

- Idem. ↩

- J. Lacan, Le Séminaire de Jacques Lacan. Livre XI : les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1973, Paris, Seuil, p. 99. ↩

- T. Arnault, commissaire de l’exposition collective « OMA, Outre-mer art contemporain », Orangerie du Sénat, du 10 juin au 8 juillet 2011. ↩

- A. Roger, « Mouvance », dans A. Berque, M. Conan, P. Donadieu, B. Lassus et A. Roger, La Mouvance : cinquante mots pour le paysage, 1999, Paris, éditions de la Villette, coll. « Passage », p. 74. ↩

- Ibid., p. 75. ↩

- A. Cauquelin, L’Invention du paysage, 2000, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », p. 22. ↩

- Ibid., p. 18. ↩

- G. A. Tiberghien, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, 2005, Paris, éditions du Félin, coll. « Les marches du temps », p. 139. ↩

- Ibid., p. 139. ↩

- G. Deleuze, Proust et les Signes, 2003 (1964), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige ». ↩

- A. Cauquelin, op. cit., p. 22. ↩

- Idem. ↩

- A. Cauquelin, op. cit., p. 20. ↩

- Documentaire Au bord du monde de Claus Drexel, sorti le 22 janvier 2014 (1 h 38 min), Aramis Films. ↩

- I. Regnier, « “Au bord du monde” : Claus Drexel rend aux SDF leur visibilité », dans Le Monde, 21 janvier 2014, URL : http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/21/au-bord-du-monde-claus-drexel-rend-aux-sdf-leur-visibilite_4351429_3246.html ↩

- « Vierge noire statue devant la cathédrale / Madame Ti-Quatorze est sur son trente-et-un », écrivait Jean-Claude Legros dans un long poème dédié à Saint-Denis. ↩

- P. Sorlin, Persona : du portrait en peinture, 2000, Saint-Denis, Presses universitaires de France, coll. « Esthétiques hors cadre ». ↩

- B. Law-Viljoen, Des âmes dans le Pli. Bronwyn Law-Viljoen est maîtresse de conférences, directrice de création littéraire à l’université de Witwatersrand, éditrice, ancienne rédactrice en chef du magazine Art Afrique du Sud. ↩

- Il peut dire : « Sous l’arbre, onder die boom. Tu sais, les gens me demandent, et je leur dis, pas d’eau – pas de vie. Pas d’eau – pas de vie. Tu as besoin d’eau pour boire, pour te laver, pour cuisiner, pour les arbres. Pas d’eau, pas de vie. » ↩

- I. Palmi pour l’exposition de Julien Beneyton « Je représente » à la galerie Olivier Robert, Paris, du 8 janvier au 20 février 2011. ↩