Jack Beng-Thi - Notes biographiques

Par Orlando Britto Jinorio

2010

Jack Beng-Thi, fils de Maurice Antoine Beng-Thi et Alice Miralikan, naît en 1951 au Port, île de La Réunion, au sein d’une famille représentative des origines multiculturelles de son île. Son enfance s’écoule dans un milieu familial d’adoration et d’épanouissement de la lecture, où son père jouait le rôle de guide intellectuel. Jack Beng-Thi se souvient de lui comme d’un homme ouvert aux cultures et à la pensée, avec un grand sens de l’engagement social. Autour de la table, Jack et ses frères et sœurs écoutaient les lectures à voix haute de leur père.

Pressentant les qualités artistiques de Jack, son père lui offre à l’âge de douze ans une boîte de peinture qu’il conservera jusqu’à sa première année d’études artistiques universitaires. Grâce à elle, il voyage encore enfant à travers l’œuvre des maîtres de la peinture, qu’il copie avec passion et fluidité.

En 1970, il part pour Toulouse, où il commence ses études artistiques de beaux-arts. Il entre alors en contact avec des étudiants, des artistes et des intellectuels, français et latino-américains résidant en France, qui lui font découvrir de nouveaux territoires culturels. Il continue aussi de réaffirmer son engagement social et politique. Ses rencontres et ses nouvelles lectures sont le détonateur principal de la mise en marche d’une activité et d’une expérience irréfutables qui donneront un sens tant à son travail qu’à sa vie : le voyage. Un voyage lié aux connaissances et au désir de rencontre avec les autres, élément fondamental de la construction de son identité de plus en plus enrichissante.

C’est au cours de ces années qu’il commence à faire ses premiers pas dans la réalisation de la cartographie de sa mémoire, faisant réalité l’expérience du voyage de ses lectures et de sa mémoire aux origines multiples.

Entre 1970 et 1975, il étudie les beaux-arts, voyage en Espagne, en Italie et dans d’autres pays européens, et commence, en 1972, son voyage initiatique sur le continent américain. Partant de New York et voyageant en autostop jusqu’à Laredo et Monterrey, il traverse le Mexique, arrive à Cuernavaca et rencontre enfin l’écrivain et intellectuel Ivan Illich, véritable auteur et antécédent lucide des théories de la mondialisation et créateur d’un système d’enseignement alternatif et participatif, révolutionnaire pour le pouvoir dominant de l’époque. Rien n’est dû au hasard dans la biographie de l’artiste. Cette rencontre a été essentielle chez Jack Beng-Thi pour développer par la suite un système d’enseignement artistique participatif, intelligent et social, qu’il applique aux innombrables ateliers, workshops, qu’il a réalisés au cours de sa longue trajectoire artistique aux côtés de ses élèves et de ses collègues, chez lesquels il a toujours laissé un germe fondamental de création, de solidarité et d’engagement. Ses workshops ne laissent jamais indifférents ceux qui ont l’occasion d’y participer et constituent une composante essentielle de l’ensemble de son travail.

En 1973, il voyage au Pérou en suivant les pas du roman de Manuel Scorza Redoble por Rancas sur les conditions de vie des mineurs de la communauté de San Antonio de Rancas dans la province de Pasco. Après deux mois de périple à s’être aventuré dans l’Amazone, il décide de se rendre au Chili pour réaliser un de ses grands rêves, connaître en personne Pablo Neruda, son écrivain et poète adoré. Malheureusement, le coup d’état de Pinochet l’empêche de passer la frontière. Neruda meurt quelques jours plus tard. Jack Beng-Thi conserve encore le vinyle de la voix de Neruda récitant ses poèmes, qu’il écoute dans la tranquillité des nuits réunionnaises.

Bénéficiaire d’une Bourse de la Ville de Toulouse au début des années 76, il devient pendant un an pensionnaire de la Cité Internationale des Arts de Paris. Il y mènera une réflexion et une recherche sur l’espace dramatique des corps. Une quête identitaire qui trouve sa résonance dans des installations plastiques qui métissent des matériaux (terre, bois, fibres végétales) transcendant des mémoires individuelles et collectives. Au début des années 80, il squatte un vieil atelier d’artisan désaffecté dans sa ville du Port, où il interroge la terre glaise et les fibres végétales dans la création d’importantes installations.

Il s’installe ensuite à Saint-Denis dans la friche industrielle de Jeumon avec d’autres artistes et des associations culturelles (Jeumon Arts Plastiques, Théâtre Vollard, Le cri du margouillat) participant activement à des expositions collectives (Bâtissage, Géographie…).

La photo (image-trace-documentaire) sert de base à sa création. De 1986 à 1990, il délaisse l’atelier pour une incursion dans le paysage de l’île (Hommage au volcan, Lieux de mémoire).

En 1994 il crée avec des artistes (Alken, C. Berlie-Caillat et A. Padeau) le groupe Austral pour une nouvelle réflexion sur l’art dans la mouvance culturelle de l’espace indo-océanique. Il participe également à des actions et événements politico-culturels aux côtés d’associations engagées pour des causes politiques et humanitaires (Libération de Nelson Mandela, Hommage à Kaya, Galerie Arsenik’ Saint Leu). Il prend aussi part à des projets d’insertion culturelle, tels que la Création des jardins du Capricorne à la Plaine des Palmistes.

Entre 1995 et 1998, il participe à des échanges culturels, expositions, et biennales dans divers pays (Madagascar, Afrique du Sud, Namibie, Congo, Haïti). Ces dernières expériences bouleversent sa pratique artistique et lui ouvrent la voie vers de nouvelles sources esthétiques et d’inspiration.

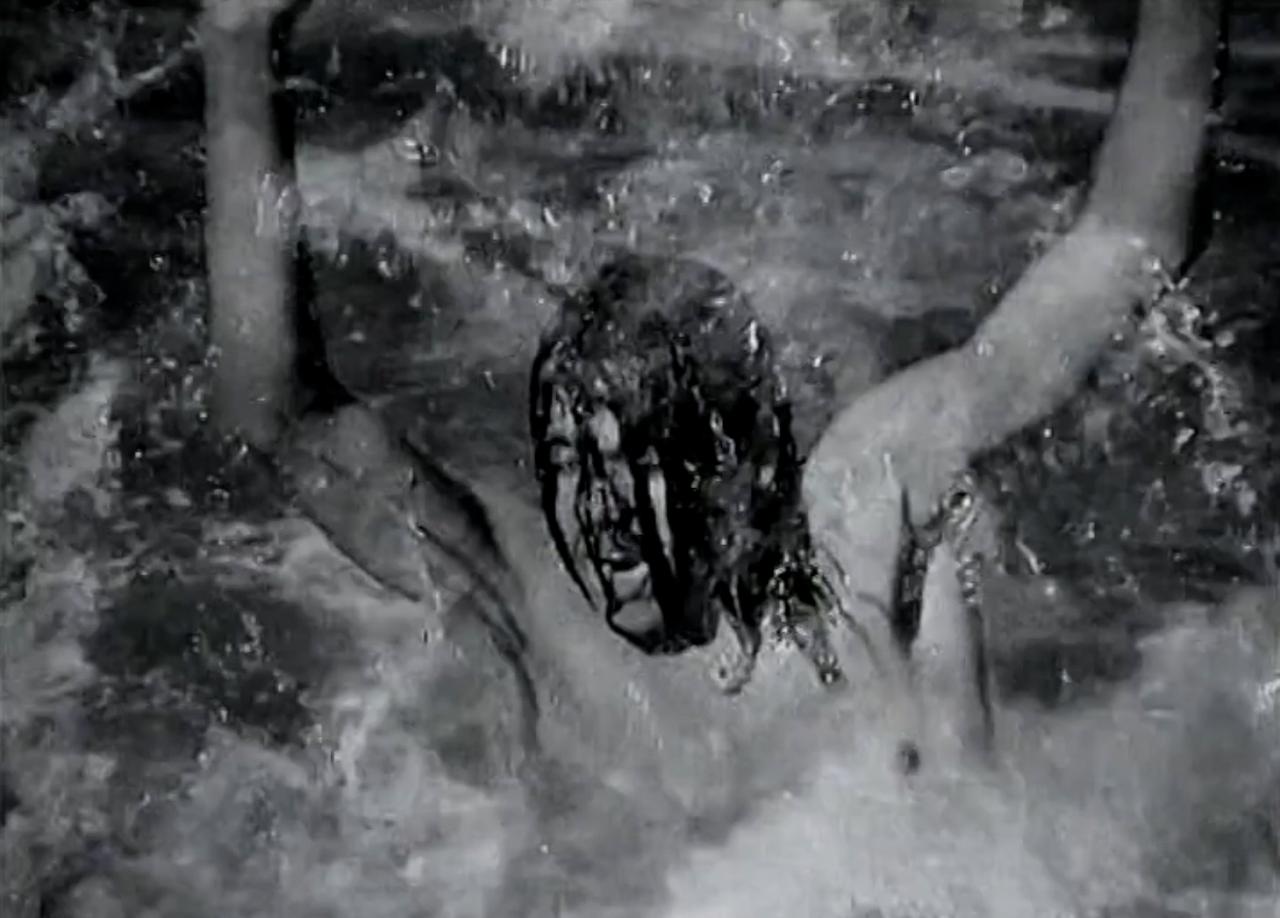

Depuis 2002, l’image prend une place importante dans l’exploration et l’éclairage de cette mémoire du corps (Chipko Jangala, Cantabria, Espagne). Il en résulte une série de performances filmées effectuées lors de ses résidences : (Blues Habeas Corpus, Haïti), (Qui a bu l’eau du Nil ?, Soudan), (Blues Slaves Memories, La Réunion).

Tout en faisant des recherches sur les origines de sa famille (Vietnam), il opère un changement de direction avec deux résidences en Chine : en 2005 à l’Institut International de la Céramique de Jingdezhen, et en 2006 au Centre d’Art Contemporain de Huonguyang. Le médium film se positionne à l’intérieur des matériaux de base : terre et fibres végétales (Full moon, Cent fleurs). Lors de ses résidences, il enseigne les arts plastiques dans les écoles professionnelles dans le cadre de workshops, et aux Beaux-Arts de La Réunion.

Son espace de travail sur la relation de l’être humain avec la nature et avec l’environnement a été, et continue de l’être, un autre axe fondamental de son œuvre. Il a réalisé d’importantes interventions artistiques dans la nature, en Europe, en Afrique et à La Réunion.

Au cours de ces dix dernières années, la continuité dans le voyage, la cartographie, de sa mémoire, a également été essentielle, avec ses voyages en Inde et en Chine, qui se sont traduits par des projets d’exposition comme Que l’arbre millénaire vous offre ses nouvelles fleurs (2009, Galerie Béatrice Binoche, Saint-Denis, La Réunion) et la construction de deux œuvres fondamentales liées à l’Inde et présentées dans cette exposition rétrospective : Rickshawalla Jubilee et Singawalla Madras (toutes deux de 2010, collection de l’artiste).

Parallèlement, il a maintenu sa mission d’activiste culturel et de catalyseur d’énergies collectives, soutenant des initiatives et prêtant son aide à des projets comme le centre interculturel « Naanego » à Ougadougou, Burkina Faso.

Entre 2008 et 2010, un autre fait important est son installation dans sa ville natale du Port à l’invitation du Maire, où il a mis en marche une studio-atelier, point de rencontre pour les jeunes créateurs et intellectuels de La Réunion, qui compte accueillir sous peu des artistes résidant dans toutes les régions du monde en dialogue avec les artistes, créateurs et intellectuels de La Réunion.

Jack Beng-Thi a été, et continue de l’être, un véritable ambassadeur des cultures de son île et, par conséquent, des cultures du monde depuis l’art, la solidarité et l’engagement social.