Jack Beng-Thi, terres caraïbes, accordages, tissages métissés des cultures

Par Barbara Prézeau Stephenson

2010

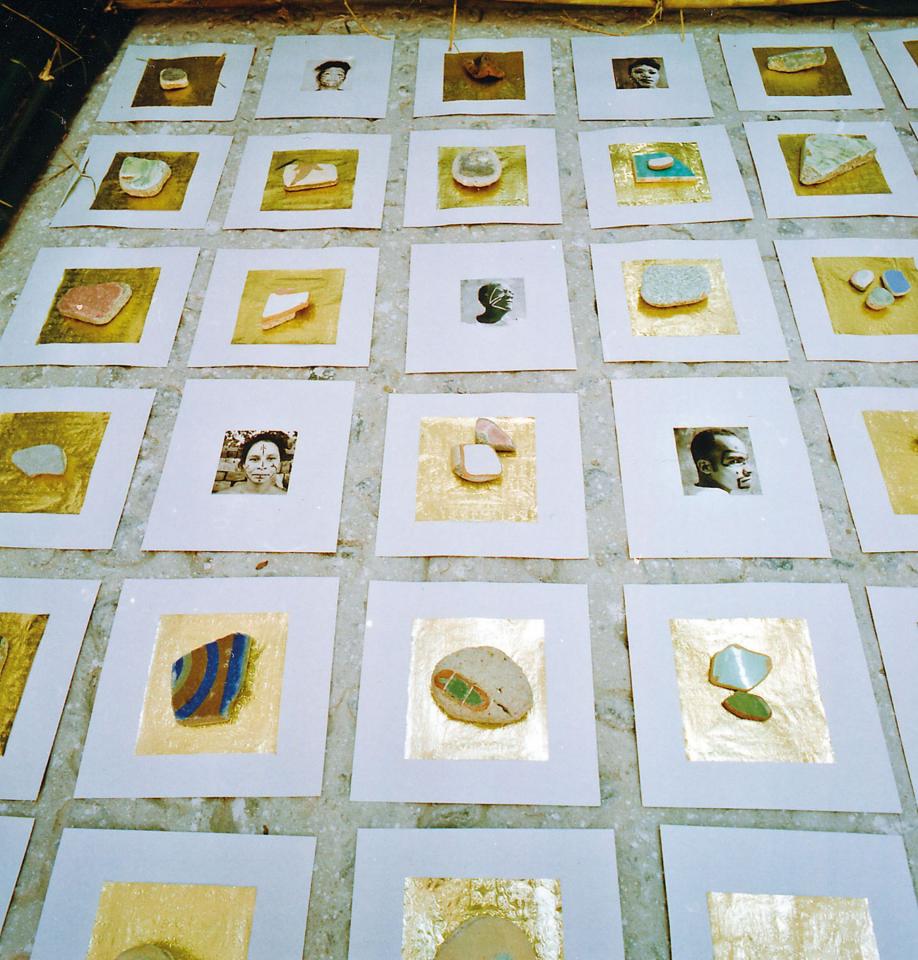

Biennale de La Havane, novembre 2000, parmi des dizaines d’installations, de sculptures, une œuvre retenait mon attention. Au centre d’une pièce claire blanchie à la chaux, une œuvre verte à même le sol. Bambou, feuilles naturelles fraîchement coupées, assemblage symétrique, constituaient une sorte de damier tridimensionnel géant. L’entrechat des branches émondées évoquait des petits cadres parfaitement carrés, à l’intérieur desquels l’artiste avait disposé des images photographiques. Il me semble avec le recul, que des feuilles d’or constituaient le fond des alvéoles ainsi obtenues.

Il se dégageait une subtile tension, une sorte de dialogue entre le langage poétique, sylvestre, sauvage et l’élégance classique de la structure végétale. Celui où celle qui avait réalisé cela, arrivait d’un autre univers, me suis-je dite. Un je ne sais quoi de rituel oriental, une sorte d’offrande, de reposoir, qui m’a semblé étranger au « Nouveau Monde », l’Amérique, la Caraïbe. La forme cependant, trahissait une science académique, bien européenne. Je relevais quelques vagues accointances avec l’art brut, je retrouvais Alechinsky dans le quadrillage de la surface. Comme si l’intention de l’artiste avait été de brouiller savamment les limites opposant nature et culture. Mais, Il y avait surtout quelque chose de cérébral, d’intellectuel dans la mise en scène. Cette œuvre décidément était réfléchie, planifiée dans ses moindres détails. Le résultat était méticuleux.

Periferia, 2000

Installation éphémère, photos, débris de maison, carton, feuilles de papier, bambou

300 x 80 x 60 cm.

Biennale d’art contemporain de La Havane, 2000.

L’installation constituée d’éléments végétaux, avait la grâce d’éviter la référence au paysage. C’était en soi, un tour de force.

Des catalogues abandonnés sur le sol formaient un tas, le nom de l’artiste se lisait : Jack Beng-Thi. Il arrivait de l’océan Indien, de l’île de La Réunion précisément. Deux aspects de sa réalité me sont venus à l’esprit à ce moment là : il parle créole, certes, mais il est aussi français…

Nous ne tardons pas à faire connaissance, je lui adresse la parole dans mon créole haïtien. Il me répond dans son créole à lui, plus proche d’un vieux français qui aurait trempé dans un bain oriental. Le miracle c’est que nous nous comprenons !

C’était dans un vieux fort colonial tout en pierre, la mer magnifique et bleue battait les remparts, la vue sur la vieille ville se révélait imprenable, ce qui s’en suit de cette rencontre, compose le récitatif d’une décennie d’amitié, au pluriel, puisque nos réseaux artistiques vont se croiser, se superposer voire se confondre. Ainsi Myriam Mihindou, photographe et complice de Jack, expose deux fois en Haïti et produit toute une série sur la thématique des « corps exploités », collabore avec la compagnie de théâtre de Georges Belleck, elle va fonder avec mes amis Giscard Bouchotte, David Damoison, Kapwani Kiwanga et moi-même, le noyau du collectif « AfricAméricA/Europe ». Parallèlement les échanges entre Haïti et La Réunion vont s’intensifier à travers plusieurs disciplines, la sculpture, la photographie, le cinéma.

Mais c’est en prenant fait et cause pour la communauté artistique haïtienne que Jack va prendre très vite la mesure déchirante, de son attachement à Haïti. De fait, dès sa création, la Fondation AfricAméricA malgré elle se retrouve trop souvent engagée, dans des campagnes de protestations et des plaidoyers. Pour cause, un enchaînement de tragiques évènements engendrés par l’instabilité politique et l’absence d’état de droit caractérisant cette période va foudroyer notre jeune structure qui n’a alors que la vocation de promouvoir la création contemporaine :

– Avril 2004, au départ de l’ex président Aristide, les troupes rebelles assistées de fanatiques religieux assaillent le Musée de l’Indépendance et détruisent une centaine d’œuvres d’art dont la précieuse collection de sculptures vodou de Pierre Barra. J’assure alors, à titre de présidente de la Fondation AfricAméricA, le commissariat de l’exposition.

– 14 Juillet 2005, le journaliste et critique d’art Jacques Roche, membre de fondateur du Forum Tranculturel d’Art Contemporain, alors principale activité de la Fondation AfricAméricA est retrouvé assassiné et mutilé après quelques jours de séquestrations et de négociations entre son entourage et ses ravisseurs.

– Avril 2009, le créateur multimédia et réalisateur haïtien Maxence Denis, membre actif de notre collectif, subi une agression homophobe dans la région de Jacmel et est laissé pour mort. Il sera transporté en urgence à Santo Domingo et aura la vie sauve.

Toutes ces fois-là, Jack Beng-Thi est de toute les batailles, il informe, fait circuler les pétitions, publie. Son nom aux côtés du poète géographe canadien, Jean Morisset, figure à chaque fois en première ligne des lettres publiques, des pétitions, des notes à l’intention de la presse.

En 2008, le jeune sculpteur haïtien Joseph Casséus décède d’une malaria contractée lors d’un festival au Togo, Jack est là, une fois de plus, avec les mots d’amitiés, les souvenirs, les images que nous partagerons entres amis au cours de la veillée artistique traditionnelle…

Jack, ami d’Haïti, pour le meilleur (la création) et le pire (la violence, l’injustice).

Je crois résumer les deux axes d’intervention de Jack Beng-Thi, dans le contexte caribéen et haïtien par:

– L’action créative.

– L’action politique.

L’une soutenant l’autre dans une réciprocité, salutaire, humaniste.

Montréal 2002, Festival Vues d’Afrique. À titre de Commissaire de l’évènement, j’invite Jack Beng-Thi à participer pour la première fois à une activité d’AfricAméricA.

Artistes et chercheurs interviennent par des moyens visuels, des panels et discussions sur le thème « Nouveau Monde/Mondes nouveaux ». La Société d’Art Technologique, la SAT, qui accueille l’évènement présente divers inconvénients. C’est la Mecque montréalaise de la musique techno, une foule multiculturelle et trépidante y danse le soir entre les installations les projections et les performances.

Christopher Cozier de Trinidad, Maxence Denis (Haïti), Frédéric Koenig (France), Roberto Stephenson (Italie/Haïti), Carolina Echeverría (Chili/Canada), Adriana González-Brun (Paraguay) et moi-même, présentons des œuvres suspendues aux poutres métalliques du plafond, ou des installations par terre, signalées par divers stratagèmes et protégées des danseurs. Les œuvres sont forcément lumineuses, soit éclairées par de puissants projecteurs.

Jack Beng-Thi attaque avec Territoire haïtien : nous avons tous besoin d’un petit paradis fiscal près de chez soi, une installation autoportrait qui délivre son propre corps de la pesanteur. Son image en chute libre, vidée de sa substance identitaire. Ce n’est pas un vol d’Icare, ignorant la lumière des Dieux solaires. Au contraire, sa tête fonce vers un sol invisible. Anticipation de l’inévitable et fatal choc. Est-ce un, suicide ? Un homicide ? Je pense aux « identités meurtrières » d’Amin Maalouf. La référence à l’identité est inévitable, pour cause l’artiste est reconnaissable. Ni blanc, ni noir, trop grand pour un cliché d’asiatique. Ce corps renversé, subi une agression. L’identité est-elle l’agressée ou l’agresseur ? Comment atteindre un signalement aussi indéfinissable ? Ce corps en chute libre nous échappe, il nous glisse entre les doigts. L’identification constitue l’unique et maigre butin du spectateur reconnaissant Jack Beng-Thi, mais son identité fugitive adopte le « marronage », cette forme de résistance, née dans les champs de canne au temps de la traite.

Liberté ou la mort !, criaient en 1791, les esclaves révoltés de Saint-Domingue.

Ce printemps-là, la dernière neige posait un blanc manteau sur les massifs fleuris bordant les rues de Montréal. Il faisait bon de se retrouver au Baobar, entre deux projections de films africains ou créoles autour d’une bière gratuite distribuée par le sponsor officiel. Jack se gavait de cinéma. Il rencontrait tous les réalisateurs, profitant de l’occasion pour obtenir des signatures au bas d’une pétition dénonçant la disparition de Kaya, musicien de l’île Maurice, décédé des suites de traumatismes causées par les brutalités policières. Je découvrais l’artiste militant.

J’ai regretté d’avoir si peu échangé avec Jack, cette fois-ci.

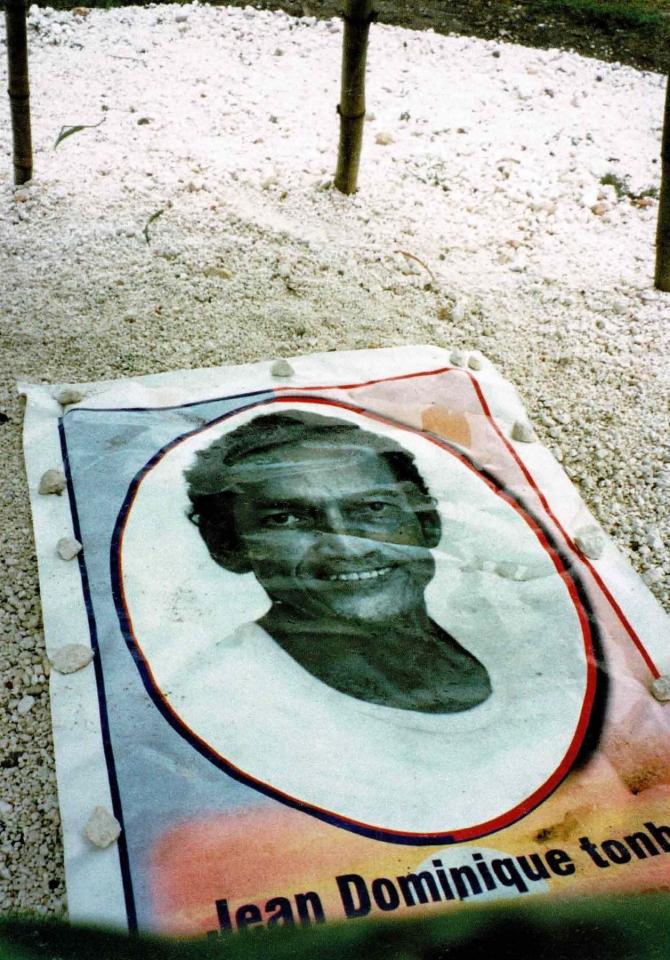

Je me suis rattrapée quelques mois plus tard à Port-au-Prince, où le Forum continuait en novembre 2002. Alors qu’une exposition au Musée d’Art Haïtien rassemblait les œuvres de tous les participants, Jack décidait de construire une œuvre éphémère La chute meurtrière des anges, en pleine rue, dans un espace libre situé juste en face du portail de l’Ambassade de France. Le site choisi se plaçait également dans l’axe d’accès au Musée. Aidé d’une dizaine d’étudiants en arts plastiques de l’École Nationale des Arts (ENARTS), il avait érigé une structure pyramidale en bambou encerclée de tiges de canne à sucre et feuilles de bananiers. Au pied du montage, une grande photographie d’un autre journaliste haïtien assassiné, Jean Léopold Dominique. Des dizaines de noms de victimes politiques, imprimés sur du tissus, flottaient autour de la structure.

La chute meutrière des anges, 2002

Installation, bambou, canne à sucre, corde, feuilles d’arbre, ruban, corail, photographie imprimée sur tissu

700 cm de hauteur, 300 cm de diamètre

Port-au-Prince, Haïti.

Au début les passants pressés ne s’intéressaient guère à l’activité de Jack et de son groupe de jeunes. Mais, une fois l’image du martyr haïtien posée au sol, une foule grandissante de curieux, l’encerclait. C’est là que Jack s’est mis à filmer les réactions du public. Les uns et les autres surmontaient leur terreur et s’exprimaient sur la fin brutale du journaliste militant et l’incompétence flagrante de la justice haïtienne.

Il faut dire que les assassinats politiques étaient monnaies courantes à Port-au-Prince, en ce temps-là. Un sanguinaire despote, un de plus, y faisait régner sa loi. Les familles haïtiennes pansaient leurs plaies, veillaient leurs morts en espérant une débâcle qui surviendrait deux ans plus tard en février 2004.

C’est dans ce contexte de violence, de peur, que Jack Beng-Thi provoque les consciences haïtiennes et rencontre quelques mois plus tard, à La Réunion cette fois, Michèle Montas, la courageuse veuve du martyr Jean L. Dominique.

Deux ans plus tard, le Forum 2004, se déroule le contexte mouvementé du bicentenaire de l’indépendance de la République d’Haïti, première République noire, deuxième état républicain des Amériques, après les États-Unis. Cette commémoration, n’a pourtant pas permis à Haïti de valoriser sa culture ni d’acquérir un surplus de visibilité internationale. Tout au contraire. Le bicentenaire de son indépendance (1804/2004) a offert au monde entier, le spectacle de bandes armées détruisant et brûlant des œuvres d’art exposées au Musée éphémère de l’Indépendance.

Dans un pareil environnement, le rendez-vous international convoqué par la Fondation AfricAméricA autour du thème « codes noirs » peut difficilement se distancier. Ainsi Jack Beng-Thi tout en présentant sur l’esplanade de la FOKAL, une installation intitulée Blues Habeas Corpus, 15 impressions noir et blanc montées sur des supports cruciformes de bois noirci, d’images de lutteurs sénégalais, évoquant les diverses formes antiques et actuelles d’exploitation du corps noir Africain, ouvrira le Forum en délivrant un texte cosigné par le géographe poète Canadien, Jean Morisset :

Nous tous…

participants, artisans,

interprètes, chercheurs & artistes

d’AfricAméricA

Nous tous…

venus de trois continents

& de trois océans

et réunis à Port-au-Prince

du 1er au 15 août 2004,

à l’occasion du

3ème Forum Multiculturel

d’Art Contemporain…

Nous déclarons ce qui suit

en cette année du

Bicentenaire de l’Indépendance d’Haïti

qui aura à jamais infléchi & transformé

le destin des Amériques

Nous annonçons à tous

que nous sommes toujours là

Nous annonçons à tous

que nous sommes toujours animés du même rêve :

celui d’être souverains de soi-même,

celui d’être investis de sa propre mémoire,

celui de demeurer engagés dans une lutte commune

pour la libération de l’art et du corps,

sous le plaisir d’un art libre et total

Haïti a indiqué la voie…

À nous tous de l’emprunter à notre tour

pour la suite du monde

Entre violence, réclusion, viol,

conspiration et destruction,

Haïti a tellement lutté,

Haïti s’est tellement battue

pour renaître à elle-même

C’est comme si s’était commis ici

un péché sans rédemption possible

au nom de la libération de l’esclavage,

c’est comme si cette terre avait perpétré

l’irréparable de l’Histoire

Et nous tous…

de La Réunion, de la Caraïbe,

d’Afrique et du Canada,

d’Europe également,

Nous nous adressons

aux peuples du monde

depuis le Pays Haïti

Forts de notre droit

à l’incertitude et à l’impalpable,

nous disons que personne

ne se trouve fondé

d’écrire notre histoire à notre place

en s’offrant en infusion

nos mémoires et nos rêves

Et c’est pourquoi

nous réclamons

la pleine possession

du territoire de notre corps

et la pleine jouissance

de tous les créoles qui nous animent

Non à l’effacement,

Non aux libertés imposées,

Non à toutes les dettes spirituelles

qu’on veut nous imputer

Non aux relations tronquées,

Non à la mendicité de toute reconnaissance,

Non à la pitié compatissante,

Non à notre transformation complaisante

en objets surréalistes

pour les délires des princes et des banques

Et vous tous, de l’Europe et des États-Unis,

soyez riches à votre façon

si bon vous semble…

mais que cessent

ce taraudage moral et cette insistance

à nous imposer vos règles

et vouloir corriger notre âme

à l’aide de vos dictionnaires

Que cessent

cette contention et cette persistance

à sans cesse vous approprier notre cœur,

au nom de l’art et du patrimoine universel

Nous sommes et nous demeurons

en état de révolution permanente

pour la suite de l’histoire

Jean Morisset et Jack Beng-Thi.

Déclaration produite ce 12 août 2004,

à l’ombre du tamarinier

du Centre Culturel AfricAméricA…

avec un clin d’œil

au mapou, au baobab, au séquoïa,

au cyprès, à l’érable, et au flamboyant.

Port-au-Prince, Haïti.