Le bleuissement suspendu

Par Camille Touzé

2025

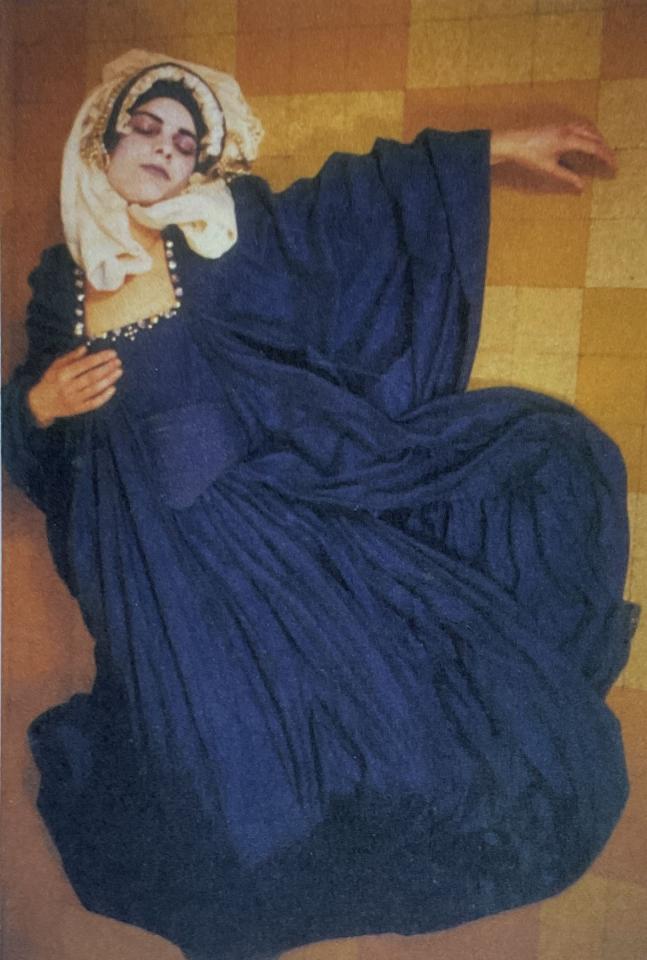

Allons au lointain, commençons à bas bruits pour écrire sur le fil d’une série d’œuvre. C’est la moindre des choses pour s’approcher et peut-être saisir une ou deux idées justes à propos des créations de Térésa Small. Ne nous agitons pas et prenons la plus ancienne photographie qu’elle a bien voulu nous montrer. Elle date de ses années aux Beaux-Arts à Caen (1982). Elle a vingt-deux ans. Observons-la, traduisons-la ensemble, faisons-le comme si un coton tissé invisible était tiré entre elle et nous, et pouvait casser.

Nous dirions de cette photographie qu’elle est une image clé de son œuvre - une œuvre toujours en cours. Mais affirmer cela, sans précaution, est déjà une impudeur. Image clé ? Comme si nous voulions révéler (grâce à elle) des secrets, des preuves, des faits marquants ou des vérités cadenassées. Maladresses. Alors faisons l’inverse, transformons cette image en image-serrure pour ne rien ouvrir en grand, et tout voir par ce petit endroit étroit traversant la porte. Dans le cadre de l’image, tout le monde s’en aperçoit, Térésa Small n’est pas debout, agitée, conceptuelle, multicolore, à moitié nue, à moitié à la mode, identifiée, hyper-réaliste, moderne. Non, elle n’est rien de tout ça, elle est déjà ailleurs, ou avant. Mieux, elle est au milieu, ou vers la fin, d’une histoire. Oui mais laquelle exactement ? Nous préférons la prudence, et nous taire sur les exactitudes car il se peut que cela soit toutes les histoires (trop d’histoires même) dans lesquelles les femmes s’habillent de mille plis, de tissus lourds, d’obligations1

vestimentaires dans les coutures de leur vie. Les yeux fermés, allongées au sol, elles s’abandonnent, elles veulent s’abandonner ou sont délaissées à l’endroit où les femmes ne trouvent rien d’autre que les carreaux de terre cuite d’une maison. Quel genre d’histoire ? Des histoires terribles et magnifiques comme toutes les histoires vraisemblables qui se racontent en nous face à cette image. Et pour ceux qui la regardent sans bouger, ils les voient les quitter et y revenir, ces histoires à s’inventer.

Et si nous déposons maintenant l’oreille sur le minuscule passage de l’image-serrure, on les devine les questions. Cette image serait-elle aussi l’histoire d’un bleu ? Le bleu qui serait la couleur de cette femme ? Cette femme qui serait Térésa Small ? Nous sommes prêts à le croire comme nous sommes prêts encore à écouter les autres questions qui se faufilent. Cette femme n’est-elle pas sous nos yeux à la limite d’être un seul et unique bleuissement ? N’est-elle pas entre plusieurs états possibles de vie ou de jeu ? N’est-elle pas quelqu’un qui joue à ne pas savoir vivre, ou plutôt qui sait qu’elle ne joue pas à mourir ? Nous écoutons encore, et nous distinguons peu de réponses audibles après ces étranges questions. Des bruissements. Les explications, les causes, les conséquences nous échappent, échappent à Térésa Small aussi. Elle n’en dira pas beaucoup plus à ce sujet.

Premières conclusions de ce face-à-face. C’est donc déjà présent dans cette photographie, l’art des lacunes de cette artiste. C’est donc déjà inévitable pour elle de travailler, et travailler encore, cette matière : le tissu. Tissu d’une vie.

Maintenant laissons cette image s’éloigner pour nous intéresser à d’autres œuvres. Ou plus précisément à un ensemble d’œuvres vues lors d’une exposition en 2022. Térésa Small nous l’a dit, elle estime ce temps public de monstration (mot inquiétant n’est-ce pas ?) comme étant celui qui fait point de fermeture d’une boucle dans sa trajectoire de vie créatrice.

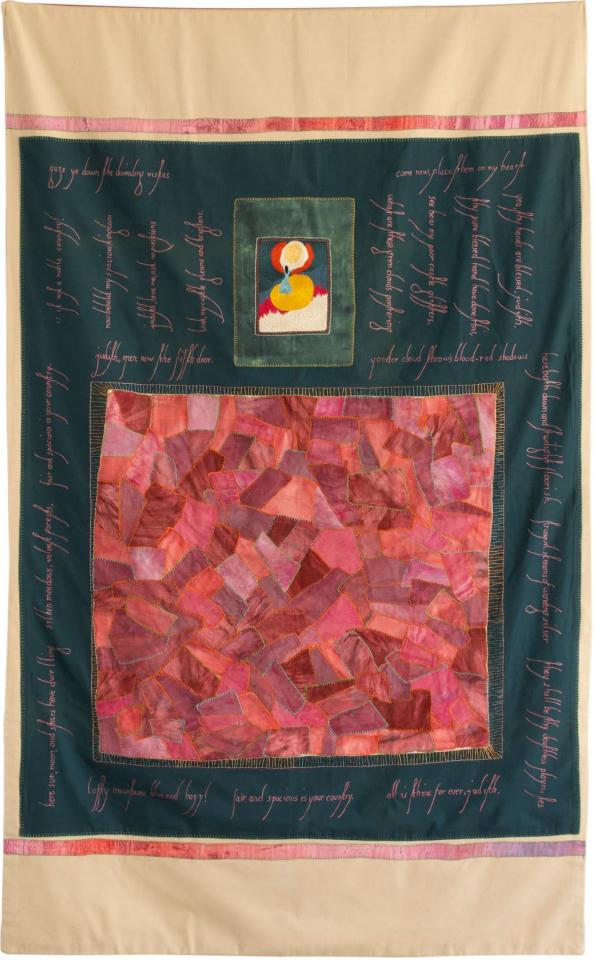

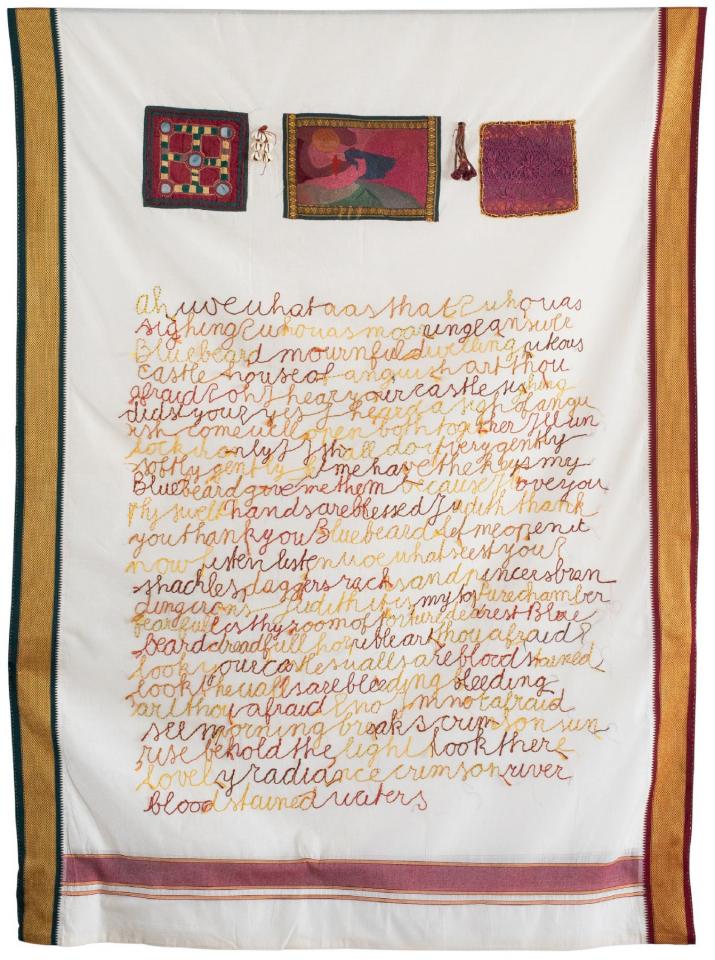

Le Domaine, 2001

Broderie, voile de coton teint appliqué, acrylique, 204 x 123 cm.

Série Judith et Barbe Bleue

Exposition collective Le château de BB, avec Alice Aucuit, TÉAT Champ Fleuri, Saint-Denis, La Réunion, 2023.

Photographies © Alice Aucuit

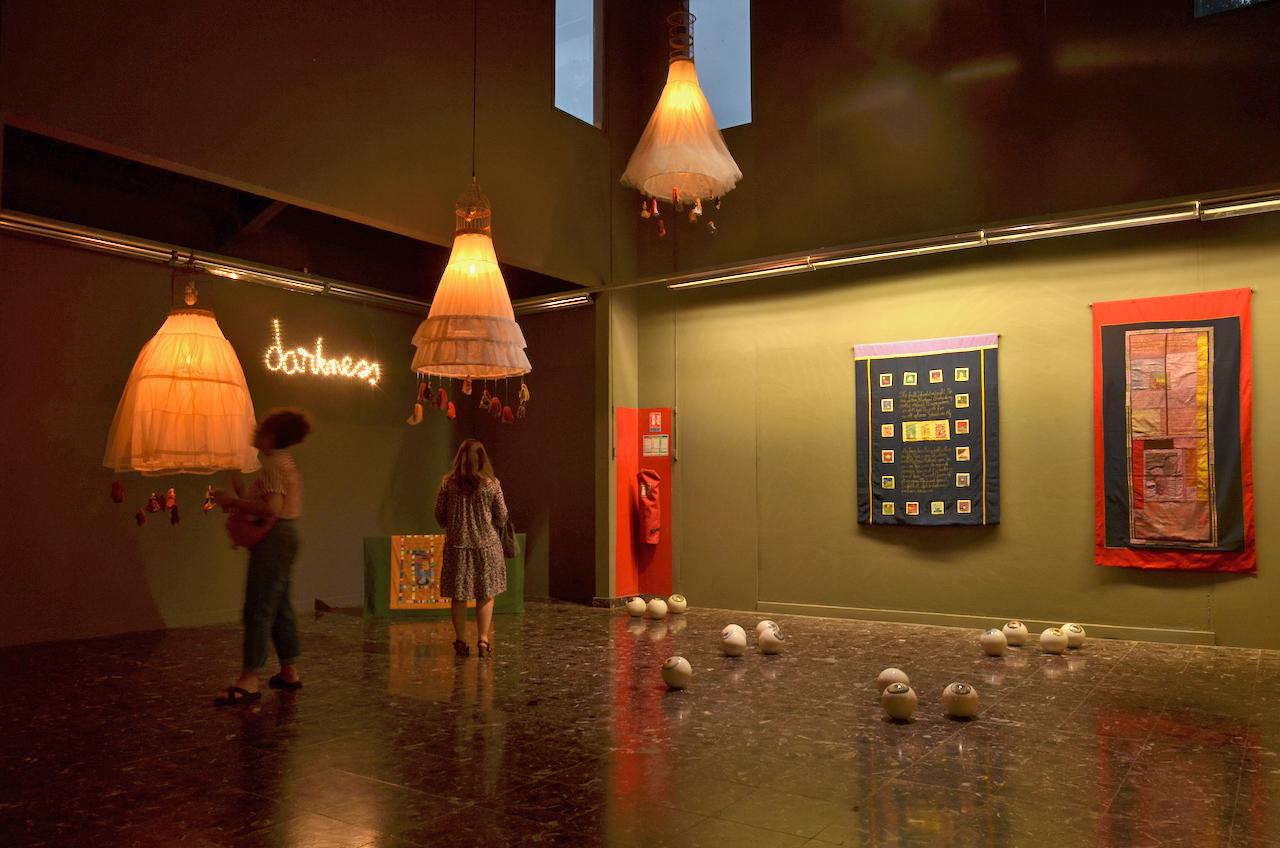

Intitulée Le Château de BB, l’exposition a été visible dans la galerie du Théâtre de Champ Fleuri à Saint-Denis. Cette proposition fut le fruit particulièrement réussi (et beau de ses résonances) d’une rencontre-bouture entre notre artiste franco-danoise et Alice Aucuit - plasticienne réunionnaise d’une autre génération qui travaille essentiellement la sculpture en céramique.

Fort du nombre pertinent et équilibré d’œuvres présentées, le duo d’une fois a su jouer sur tous les espaces disponibles. La galerie s’est révélée cohérente, voire adaptée au propos : grandes hauteurs de plafond, fenêtres verticales et étroites, arêtes marquées de l’architecture et froideur du sol en marbre. Il y avait quelque chose de la demeure glaciale qui contrastait avec les deux matériaux chaleureux des œuvres : terre cuite sculptée et tissu brodé. Donc, vous l’aurez saisi, Le château de BB est le lieu pertinent à fréquenter pour mieux saisir le travail de Térésa Small. Fréquentation à posteriori à la recherche d’une ou deux idées justes à formuler comme on formule un vœu, ou plutôt une énigme enfantine.

Passons par les sources d’abord. L’artiste nous a dit que les inspirations premières de cette série sont concentrées dans des initiales, le fameux BB - apparaissant comme tel dans le titre. Mais est-ce le BB de La Belle et la Bête de Jean Cocteau ? Ou le personnage Barbe Bleue ? Ou plutôt Judith, héroïne du Château de Barbe-Bleue, cet opéra de Béla Bartók dont le livret a été écrit par Béla Balázs (1911) ? Les BB ne manquent pas dans les pistes inspirantes évoquées par la plasticienne - sans rien confirmer complètement à force de multiplier les références. Elle nous les a proposées comme des souterrains à visiter plus qu’à exploiter. Et effectivement, nous avons entraperçu les richesses qui font brillances en Térésa quand elle en parle. Peut-être parce que ce sont davantage de filons d’argent brut que de sources claires et transparentes que Térésa Small utilise pour créer ses pièces. Elle les cite certes mais finalement c’est en faire à la main ses propres coutures, ses propres montages, ses narrations, ses petites libertés, ses rapiècements vitaux et autres raisons vives de continuer. Elle le dit avec ses mots chantants et doux. Elle tire, tire, et tire pour tisser à partir de ce qui l’a marquée sans chercher à expliciter ou à convaincre. Elle laisse de l’inconnu entre elle et ses œuvres du passé mais vivaces en elle. Ne s’inquiétant pas de savoir quand ces impulsions seront évidées. Elle se laisse l’occasion de se surprendre dans son cheminement.

Alors, faisons comme elle, et de cette exposition, cartographions aussi une variété de chemins-commentaires, de pistes-esquisses reliés à son travail. Faisons-le pour s’imaginer possible d’en extraire après coup l’idée la plus mystérieuse. Énumérons-les d’abord ici comme des lieux-chapitres à épingler derrière une porte qu’il suffira de réouvrir un jour.

Donc grâce aux œuvres du Château de BB, nous voyons (et aimons) à la surface de leur forme et de leurs agencements : son goût du dialogue, ses envies de narration éclatée, et ce lien actif, premier, étymologique entre texte et textile. Nous notons (et aimons) aussi une inquiétante étrangeté, un plaisir pour des couleurs mouvantes comme travaillées par le temps, une ode aux gestes manuels répétitifs. Nous n’oublions pas de voir (et d’aimer le savoir) la présence des femmes en creux, en poupées, en amulette face à l’absence de l’homme cruel BB, invisible donc si présent en nous. Nous aimons penser aussi à l’expression « tissu de mensonges » qui serait chez elle : tissu de secrets. Nous nous autorisons à croire (et à aimer) que le concept d’artiste n’est pas vraiment le bon pour son travail puisque le sien est à des frontières, à des limites floues, mieux à des entre-deux. Il faudrait pour elle en inventer d’autres afin de consolider et transmettre sa démarche.

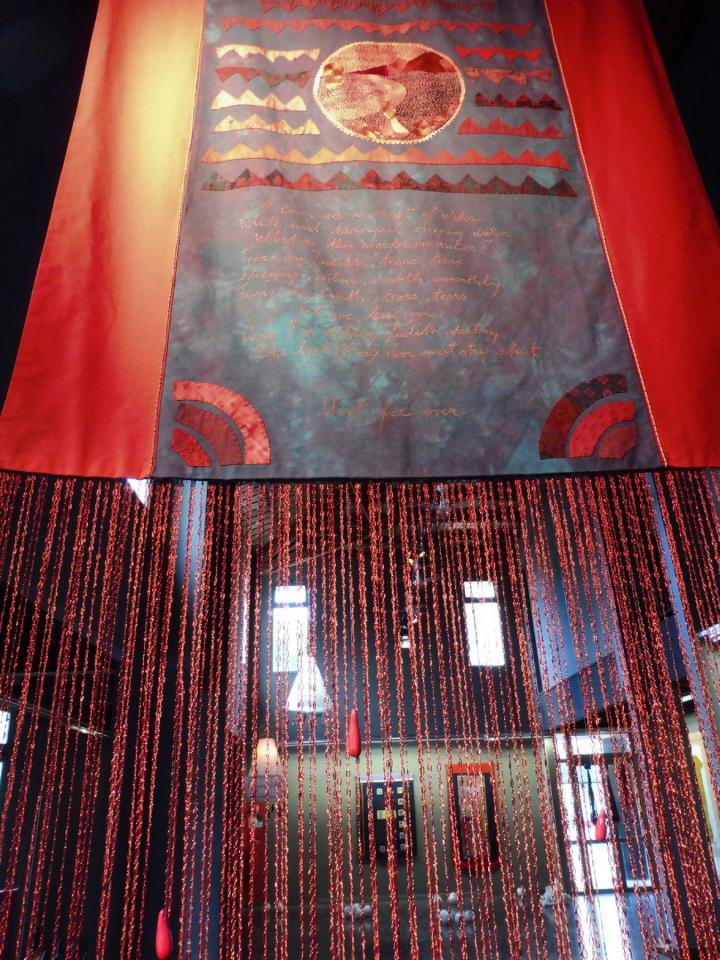

La Chambre des tortures, 2006

Broderie, fil appliqué sur tissu indien, dentelles, fil, cauris, miroirs, 178 x 132 cm.

Série Judith et Barbe Bleue

Autant de facettes, de sujets, d’affirmations qui mériteraient du temps, des jonctions, des lectures complémentaires en miroir, des constructions pour des passages avec d’autres œuvres. Oui, ça nécessiterait plus que des intuitions tellement le travail de tout artiste est un processus long, pris entre des profondeurs terreuses et des pousses fleurissantes.

D’où notre choix de garder un seul mot - on l’imagine être un fouillot. Il serait utile et ajusté2

au travail de Térésa Small. « Suspendu » est ce mot.

Dans son œuvre, il y a du suspendu. Sa grande qualité.

Les réalisations de cette artiste usant de textiles, de fils, de teintes, de coutures et de mots brodés, seraient - notre hypothèse - la mise en forme de la vie comme état en suspension3

.

Dans Le Château de BB, ce sont les accrochages de ses pans de tissu brodés bien sûr mais aussi leur sujet intemporel comme flottant au-dessus des vies amoureuses de chacun. Ce sont ses poupées accrochées à des robes, ou cette absence de logique systématique comme une volonté (involontaire) de ne rien fixer définitivement. Ce sont ses gros yeux isolés au sol qui sont vivants et morts en même temps et regardent de partout - absence de focalisation4

, diversité des lignes de fuite, multiplicité des points de vue.

Pour suspendre, il faut accepter une position statique prise dans une durée indéfinie. Il faut que ça pende un peu (ou beaucoup) mais pas complètement, pas totalement. Il a un « sus » qui donne de la souplesse, de l’hésitation, de l’équivoque, de la douceur au verbe « pendre ». Nous retrouvons donc un entre-deux cher à l’artiste dans ses propos, cher à l’île qu’elle a choisi d’habiter. Dans Le Château de BB, nous sommes entre la terre si dure et le ciel si ouvert, entre le passé et le présent, entre l’histoire racontée à l’imparfait et son actualisation au présent de l’indicatif. Nous restons entre la mort certaine à venir et une vie à vivre de mille façons. Entre le livre en tissu, la tapisserie sans pays, sans âge, et l’œuvre d’aujourd’hui faite ici. Entre l’artisanat et l’art. Entre l’enfance déjà adulte par les cruautés du monde, et l’adulte encore enfant par la force magique des histoires qu’on se raconte. Entre la conscience et l’inconscient. Entre la ligne droite et la bifurcation. Nos vies comme une vie dans des entre-deux5

.

Puis le suspend nous invite à penser au suspens. Le suspens dramatique pour évoquer une approche narrative de son travail où se manifeste une attente, une tension. Nous l’avons fortement ressenti à la lecture de la version de Barbe Bleue de Charles Perrault. Cette histoire est tendue par un interdit6

lié à une curiosité mise au défi avec des secrets cachés derrière la porte7

.

Cette suspension, ce suspendu. Voilà l’idée, voilà la trouvaille hypothétique qui irriguerait le travail de Térésa Small. Et qui le rendrait si poétique. La poétique n’est-elle pas avant tout cet espace-temps visuel, sonore, imagé, langagier nourri et élevé à l’incertain, à la confusion, à l’instable et aux allers-retours constants ? La poétique n’est-elle pas cette ambition de raconter le monde sans l’expliquer, sans le simplifier, sans le dévitaliser ? Et par saut audacieux… la poétique n’est-elle pas pour Térésa Small l’issue intime pour ne pas s’abandonner sur le sol froid d’une cuisine à ne plus pouvoir s’en relever ? Est-ce vital pour elle de vivre poétiquement ?

Heureusement, nous ne le saurons pas, pas vraiment. Ou disons plutôt que nous ne le savons qu’à moitié, pas entièrement car Térésa Small grâce à cette suspension, choisit d’être parmi les artistes de l’invitation, loin des artistes de l’autorité affirmative.

Invitation délicate à deviner la vérité, à deviner le sens d’une vie. Elle ne nous dit pas qu’il n’existe pas, ce sens, au contraire, elle met en forme sa présence mais il est tissé de mille fils où il est textile en suspension. Accessible quelque part entre les fibres, entre les lignes, presque invisible, presque insaisissable, sans début, sans fin.

À nous d’en décrocher un bout (ou pas).

C’est toute la beauté et l’humilité de son travail.

- « Spare me, oh it is too heavy » - Extrait du livret du Château de Barbe Bleue de Béla Balázs ↩

- Le fouillot est une pièce métallique d’une serrure souvent en laiton, percée d’un carré femelle qui permet d’introduire le carré mâle d’une poignée de porte. ↩

- Idée qui nous ramène intuitivement aux œuvres d’Eva Hesse. Elle aussi, une artiste qui met en forme une vie suspendue dans ses installations fragiles. ↩

- Sculptures d’Alice Aucuit ↩

- « Entre sa vie et sa mort, il y a un moment qui n’est plus que celui d’une vie jouant avec la mort. » Gilles Deleuze, L’immanence, une vie… dans Deux régimes de fous, 2023, Les éditions de minuit ↩

- En bas latin ecclésiastique, suspendere signifie « tenir à l’écart, interdire, priver ». ↩

- Pensons à revoir ce film de Fritz Lang qui réinterprète le conte de Barbe Bleue : Le secret derrière la porte, 1946. ↩