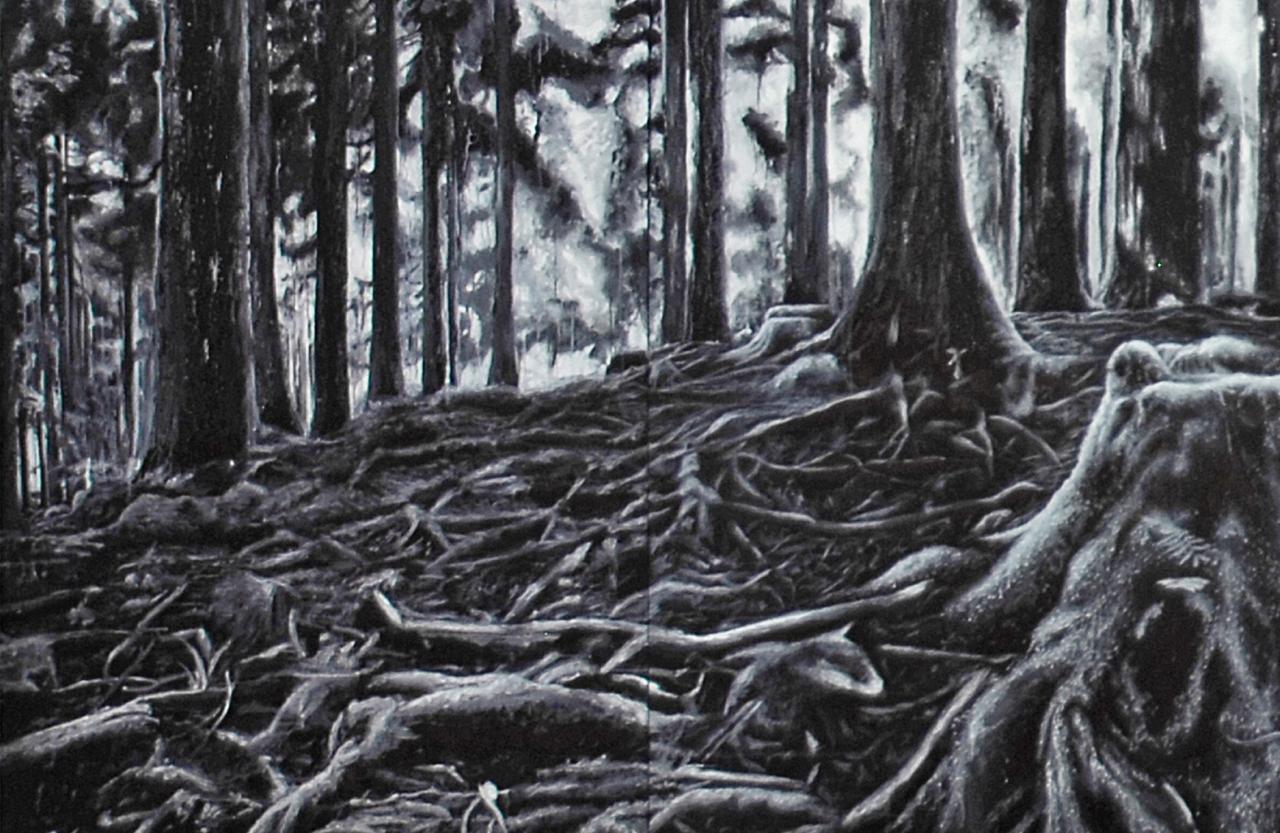

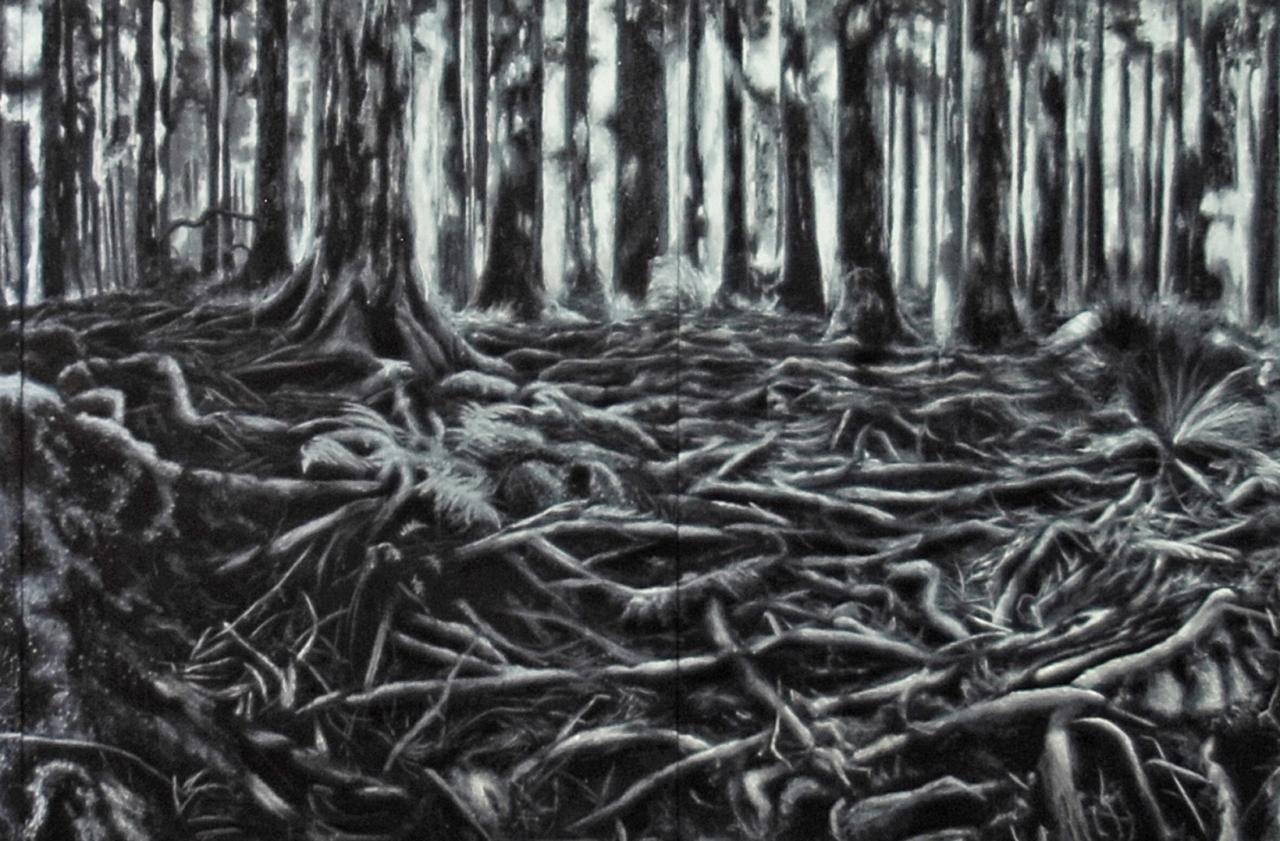

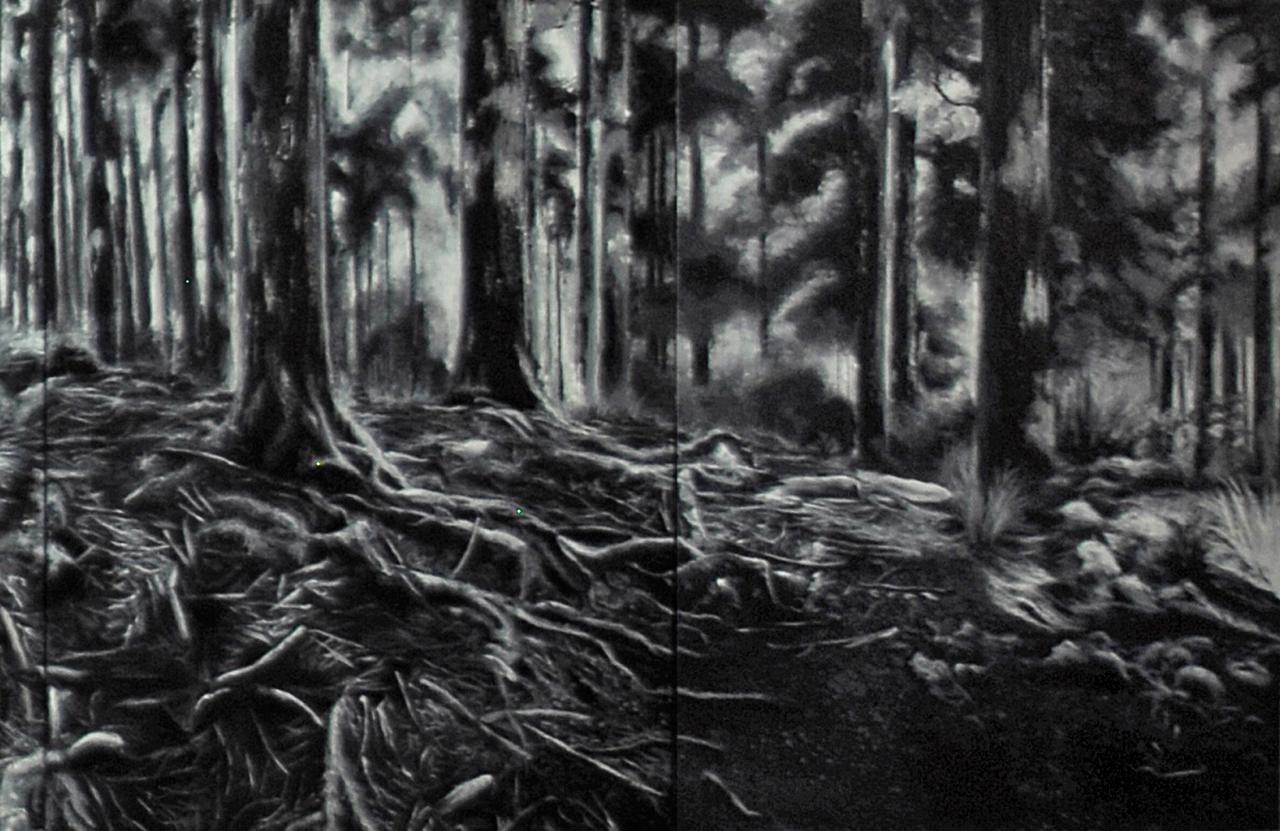

Bélouve

Photographie © Reynald Alaguiry

Paysages îliens

« Stéphanie Hoareau s’est fait connaître par ses grands paysages peints. Elle a représenté La Réunion en 2011 pour l’exposition collective « Outre-Mer art contemporain », à l’Orangerie du Sénat à Paris, et à la Biennale de Dakar. L’artiste est née à Paris de parents réunionnais en 1985, elle vit et travaille aujourd’hui à La Réunion. Au terme de plusieurs années passées en métropole, elle décide de renouer avec ses origines en suivant l’enseignement de l’ESBAR. Il s’agit alors pour elle de revisiter le paysage rêvé dans l’enfance, son rapport à un lieu qu’elle a imaginé, puis vécu autrement, n’ayant découvert l’île réelle que vers ses vingt ans. Ici l’été, là-bas l’hiver, ici la légende, là-bas la réalité de la forêt tropicale. Pour son diplôme de fin d’études, elle repense donc aussi bien l’histoire de la peinture de paysage, et son histoire personnelle, que celle des représentations que l’on se fait, depuis la métropole, du paysage réunionnais, réputé idyllique. Par un polyptyque de six grandes toiles expressionnistes en noir et blanc, Bélouve, elle questionne la profondeur inquiétante et la couleur de cette forêt primaire, qui, vécue dans sa densité réelle, lui a semblé plus effrayante que paradisiaque. « Connaissez-vous la forêt tropicale ? » demande Gilles Barbier qui, à l’inverse exact de Stéphanie Hoareau, a vécu son enfance aux antipodes. « Les arbres, les lianes, les fougères, les mousses et les moisissures… Ils lancent un assaut permanent, hystérique, à l’espace et à la lumière. Tout est bon à envahir, recouvrir, grimper, soulever, pourrir. […] La forêt tropicale est un chaudron bouillonnant d’une énergie de vie suffocante, agressive 1 . » C’est exactement Bélouve, une forêt oppressante. Évidence troublante, l’œuvre est constituée pour moitié de l’espace peint de « racines emmêlées et noires » ; un questionnement sur les stéréotypes, certes, tant du paysage, de l’île rêvée que de la peinture, mais une quête de ses racines aussi, pour l’artiste. « Le paysage ne se réduit pas aux données visuelles du monde qui nous entoure. Il est toujours spécifié de quelque manière par la subjectivité de l’observateur ; subjectivité qui est davantage qu’un simple point de vue optique 2 », ainsi débutait la passionnante analyse croisée dirigée par Augustin Berque. Mais préférons-lui le fondement de l’analyse : « Le paysage est une entité relative et dynamique, où nature et société, regard et environnement sont en constante interaction 3 . » La culture personnelle serait-elle à cette image ? Raccourci audacieux certes, il faudra creuser.

En interaction et en incessante évolution, pourrions-nous ajouter en regardant Bélouve et Welcome Salazie aussi de 2010, tout comme l’est l’art lui-même, en perpétuelle recherche de définition. La forêt de Bélouve se compose donc d’une succession de six panneaux (de 2 x 1,50 m chacun), soigneusement alignés pour former une immense vue d’un paysage noir et blanc de neuf mètres sur deux. En nous approchant, nous découvrons la matière des racines en dégradés de gris et de noir qui occupent plus de la moitié basse de l’œuvre, mais nous perdons la figuration, empêtrés dans la matière humide et grouillante. De loin des traits de lumière envahissent l’ombre. Jacques Lacan, citant Merleau-Ponty dans la Phénoménologie de la perception, rapporte que l’« on voit déjà, au niveau simplement perceptif, comment l’écran rétablit les choses, dans leur statut de réel. Si, à être isolé, un effet d’éclairage nous domine, si, par exemple un pinceau de la lumière qui conduit notre regard nous captive au point de nous apparaître comme un cône laiteux et de nous empêcher de voir ce qu’il éclaire – le seul fait d’introduire dans ce champ un petit écran, qui tranche sur ce qui est éclairé sans être vu, fait rentrer dans l’ombre, si l’on peut dire, la lumière laiteuse et fait surgir l’objet qu’elle cachait 4 . »

Ici l’écran est immense, serait-il question de regarder la lumière du dehors plutôt que l’objet paysage, de recréer le contre-jour au sens propre, de rappeler discrètement ce que signifie vivre dans le noir, de prendre un plaisir grave à nous faire voir, tout simplement ? L’inquiétude est diffuse sans que nous sachions très bien pourquoi, l’oppression évidente. Le point de vue serait celui d’un enfant en promenade à pied en forêt, immergé dans un lieu menaçant. Du corps de l’artiste redevenue enfant, qui se demande : « Pour survivre dans cette forêt tropicale que me faudrait-il faire ? »

Mais tout est calme ; ce qui nous inquiète, c’est certainement l’ombre et l’absence de couleur, l’impossibilité tortueuse de déterminer de quelle nature même est vraiment le sol. Ce qui semblait une construction réelle devient la représentation d’un état du monde pour l’artiste que la simple photographie ne satisfait plus (elle est aussi photographe). Une posture qui lui est nécessaire afin de questionner notre relation au champ photographique et à celui des images peintes, pour y voir ou y entrevoir ce qui résiste du réel. Mais il semblerait bien que les deux représentations, enfant venue de loin et adulte photographe ou peintre sur les traces de sa mémoire, ne soient pas aussi éloignées que cela. J’ai vu Stéphanie Hoareau peindre ces toiles, prenant la peinture et la forêt à bras-le-corps, le regard tourné vers l’intérieur de l’île, petite et seule devant les dimensions de l’entreprise et le défi d’une peinture contemporaine. (…) »

Isabelle Poussier, 2015

Extrait de Créations insulaires - Situation de l’art à La Réunion

Lire le texte complet

- G. Barbier, Vu d’en bas, 2013, Paris, éditions Jannink, coll. « L’art en écrit », p. 30-31. ↩

- A. Berque (dir.), Cinq Propositions pour une théorie du paysage, 1994, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Pays/Paysages », p. 5. ↩

- Idem. ↩

- J. Lacan, Le Séminaire de Jacques Lacan. Livre XI : les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1973, Paris, Seuil, p. 99. ↩