Mounir Allaoui | Méta-images

Par Leïla Quillacq

2023

Mhaza Kungumanga1

Tension dramatique par le son sur gouttes d’eau

Paysages défilants

Pêche de fortune et images volées

Depuis où ?

La terrasse d’une médina endormie peut-être

Récits d’amours et de mauvais génie

Des voix se superposent

Des mains racontent

Des regards tout autour cherchent le fin mot de l’histoire

Le conte se heurte au documentaire

La fiction narrative dégringole dans l’espace-temps de la capture

De l’instant T

Du non-événement

Du discours politique, prétexte à

Qui dérive dans des bateaux vides

Et se heurte au ponton

Celui des promesses, et autres projets piratés par le vol d’une mouche

C’est dans les faux raccords alors que s’ouvre l’imaginaire

Celui d’un monde qui s’invente peut-être là

Dans les vides, les silences et les flous,

Dans la peau de l’image.

L. Q.

—

Faire l'image avant son idée

Mounir Allaoui est plasticien vidéaste et chercheur. Il mène un travail entremêlant voyages, recherche, anthropologie et images en mouvement. « Décalé du sujet documentaire2 » comme de la narration, il produit des œuvres plus sensibles à la présence des corps, au son des voix et à l’inscription des figures dans l’espace qu’aux récits en eux-mêmes.

Ses toutes premières vidéos, expérimentales, partent pourtant d’un conte. Elles signent le début de préoccupations portées sur la sensation, ici transmise par une couleur, « celle des lèvres de Blanche Neige », dit l’artiste, et de citer Godard affirmant « Ce n’est pas du sang, c’est du rouge ! » : la couleur en cinéma prédomine sur ce qui se dit, se témoigne, se raconte…

C’est avec Moroni (2002), une vidéo réalisée aux Comores, que l’artiste trouve son écriture. À proximité du port, depuis le balcon de sa grand-mère, il capte le débarquement de militaires, l’armée du colonel-dictateur Azali Assoumani, venus réprimer les manifestations menées par les jeunes habitant·es contre le pouvoir en place : affolements, affrontements, embarquements, coups de feu. Deux types d’images se font écho : les unes documentant l’événement, les autres – images du port, feu d’un pneu… – relevant d’une représentation abstraite, intime et subjective, auxquelles l’artiste, retirant les premières, décide finalement de laisser place.

Mounir Allaoui filme ainsi, caméra ouverte sur le monde, opérant par retrait de tout élément de spectacle, de document ou de fiction risquant d’enfermer l’image dans le discours.

À l’origine de ses gestes plastiques : la sensation, donc ; celle de l’espace et du temps traversés par la « chair du visible3 », quelque chose d’à la fois palpable et évanescent, de non verbal, qui crée l’intrigue. Passionné par l’Asie et son cinéma, Mounir Allaoui aime se référer à Hou Hsiao-Hsien, chef de file de la Nouvelle Vague taïwanaise, dont Charles Tesson décrivait l’approche en ces mots : « Filmer, ce n’est pas remettre en scène, reproduire une image, c’est attendre le moment, trouver le lieu […] où le monde, le réel, toujours déjà là, donne le sentiment de s’offrir à vous pour la première fois4 . »

« Être le plus proche possible du monde5 … »

L’écriture de Mounir Allaoui est ainsi moins portée par le texte que par les corps. Le vidéaste use du gros plan pour entrer dans le corps même de ce qui est montré et s’échapper du langage par les mains, les regards, l’épiderme… Il s’agit de se délayer dans l’in-situé, dans l’intemporel, dans l’inconfort du non-verbal, de se fondre dans la matière même, dans le grain de la peau comme dans le grain de l’image. De capturer et de contenir le spontané, d’offrir un plan à l’instinct.

C’est cela peut-être qui crée parfois le vertige, ce laisser-agir du monde dans l’image, ce hasard travaillé. On ne sait plus quoi regarder ni quoi entendre : le personnage ? ce qu’il voit et entend ? ce que l’artiste nous donne à voir et à entendre ? La contextualité se dérobe à la vue et nous invite à imaginer ce qui, hors champ, nous échappe.

Sans histoire…

L’artiste introduit le premier plan de la vidéo Au travers de Diego (2004) par cette phrase : « Diego ressemble à l’idée que je me fais de la réalité : un monde vaste qui dépasse mon univers de fiction. » Pas de narration, donc, mais des rapports d’images entre elles, pour dépasser la fiction et revenir à un réel « plus grand ».

Mounir Allaoui creuse la matière et l’agence, la met en dialogue avec le son, et ouvre des espaces subjectifs. Il ne filme pas une idée, mais investit la matière. « J’ai arrêté d’avoir des idées », dit-il, comme prétextes à histoires. Ce qui tient lieu de narration est minimal, voire atmosphérique : il pleut, la nuit tombe. Pour Nuit (2003), en plus de cette base de récit – la nuit vient et s’écoule –, on trouve un autre élément : une jeune fille attend.

Dans cette approche du médium vidéo, travaillé en prises de vues fixes et en longs plans-séquences, c’est donc l’espace qui accueille le sujet et non le sujet qui fait œuvre.

Ce sont les lieux le sujet, les lieux qui font histoire…

Dans son film À l’ouest des rails, Wang Bing filme durant neuf heures, en caméra portée, des fermetures d’usines et leurs conséquences sur l’écosystème des villes du nord de la Chine. Le visionnage de ce film marque un tournant dans le travail de Mounir Allaoui qui signe une nouvelle œuvre vidéo, une fresque à l’image brute. Dans Achikochi (2010), que l’on peut traduire par « par-ci par-là », le fil c’est l’errance dans le quartier des plaisirs de Tokyo (Kabukichō), et le pèlerinage cinéphilique depuis les salles de cinéma érotique jusque devant les tombes de grands réalisateurs disparus du cinéma japonais (Tomu Uchida et Yasujirō Ozu).

Les figures sont prétextes à ces errances, ce sont d’elles que nous partons pour nous ramener aux lieux. Suivre quelqu’un est le point de départ d’une épopée sans intrigue, qui permet le déplacement et l’égarement. En lâchant la question de la composition, il s’agit pour l’artiste de « trouver qui ou qu’est-ce que je filme, et le laisser m’emmener quelque part ».

À un moment, nous assistons à une discussion sur le film en train de se faire, un instant « méta » du film, et entendons la voix d’un personnage s’agaçant d’attendre un film pourtant déjà lancé. C’est la figure prétexte à un film errant, dont l’histoire est l’attente du film lui-même6

.

Filmer des gestes, c’est aussi faire œuvre. Comme ceux des tisserandes dans l’installation vidéo Tissage de la main/optique7

(2011). Dans KOIF (2013), une femme puis plusieurs se coiffent au premier, deuxième et troisième plan.

Décomposer des gestes, pour composer plastiquement l’image-son. Par le montage, le « beau souci » de Godard, qui le définit comme ce qui « permet de voir des choses et non plus de les dire8

», il s’agit de reconstituer une subjectivité. Dans ses installations vidéo, Mounir Allaoui spatialise l’image, et creuse la question des dispositifs la faisant à la fois apparaître et exister.

Jusqu’à l’image plastique

À l’occasion d’une résidence menée à l’île Maurice, l’artiste démarre une série de petits objets – fil rouge, fil de fer ou bout de bois – filmés et reprojetés en direct et en très gros plans. Non reconnaissables, ces objets du réel entrent en abstraction. Le geste est simple et interroge, à la manière d’un ready-made cinématographique, les dispositifs de spectacularisation du réel par l’usage du cadrage ou du changement d’échelle. CQFD : tout, par l’opération du geste, par le truchement de l’effet technique, peut devenir spectacle et faire histoire. Magie de l’image…

Quelque temps plus tard, lors de sa première exposition personnelle intitulée « Bannir le vert9

», l’artiste invite à penser les rapports de l’image à l’espace, à décoder l’image et son dehors10

. Il filme alors en caméra portée des parcs et jardins et autres patrimoines naturels historiques, traversés durant cinq années de résidences en Europe. Contenant traces et vestiges de l’Histoire, ceux-ci deviennent prétextes à exploiter l’espace d’exposition. L’installation scénographique est alors pensée sur le principe dissocier/raccorder : dissocier l’image de son sujet et la raccorder ailleurs, un procédé impliquant le hasard et le temps dans le processus de réception, demandant patience ou chance aux spectateur·ices pour tomber sur le moment du « raccord », où tout fera sens.

Inconfort là encore, dans ce qui se veut vert, sobre et serein, tranquille et apaisé. Rien ne s’offre sans l’effort du regard, sans l’éveil de l’observation. Le titre est emprunté au célèbre cinéaste japonais Nagisa Ōshima, qui disait se méfier du vert car il adoucit le cœur des gens11

.

À la même période, l’artiste présente une autre exposition intitulée « Retour sur La Querelle des dispositifs12

». Celle-ci est composée d’une soixantaine d’écrans : moniteurs, projecteurs diapo, vidéoprojecteurs, téléviseurs cathodiques, écrans d’ordinateur… qui diffusent, derrière des paravents, les éléments de la salle d’exposition, filmés. Le·la regardeur·se est ainsi pris·e dans le vertige de l’image, dans une mise en abyme du réel capturé et représenté dans le même temps. Plutôt que de monter, Mounir Allaoui démonte et déjoue les principes mêmes de l’image et de la représentation, comme ce qui se « présente à nouveau », en lieu et place de…, comme ce qui rend présente l’absence, comme ce qui confond le réel. Hommages et références cinéphiliques répondent aux dispositifs de l’image en train de se faire, aux médiums et aux médias de sa diffusion pris entre high et low tech, entre numérique et analogique, et à l’expérience d’ubiquité qu’elle permet : être ici et ailleurs en même temps.

L’exposition tient alors lieu d’expérience presque conceptuelle, de laboratoire pour une quête esthétique et archéologique du cinéma.

D’autres vidéos suivront, comme The Death of William Burroughs, produite sur un texte de Giorno, poète et artiste, amant et muse d’Andy Warhol et de William Burroughs. Mounir Allaoui filme là – à partir d’un protocole minimal d’installation d’objets dans l’espace domestique – un micro-événement naissant du hasard et actant le récit : un livre de Balzac dans le salon du père, un chat, le chat mangeant le livre. Sorte de haïku filmique.

Contre les motifs dominants…

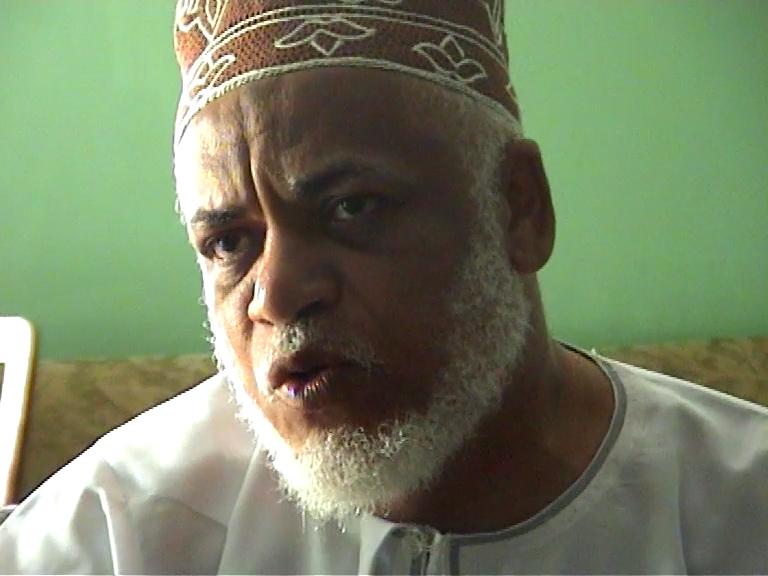

Mhaza Kungumanga, 2006

Images extraites du film. Vidéo, 15 min 39 s.

Musique Richard George

Revenons pour finir à Mhaza Kungumanga, ce conte filmé à rebours. Du dehors au dedans se confrontent le récit d’une conteuse « gardienne de la mémoire » et la parole d’un homme politique. Nous sommes aux Comores, en pleine campagne présidentielle, et rien de ce qui se joue n’est évident.

Filmer des événements, récolter des contes… comme celui de Mhaza Kungumanga : l’histoire d’une fille mariée à un sera (esprit malin) « dont le destin se confond avec la nuit des temps, sur un archipel de lunes13

». Paroles poétique et politique s’entrecroisent. Décontextualisées, les voix deviennent musiques, fragments et murmures. On saisit vaguement des histoires de projets d’habitation et de fin de la charia, sans pouvoir véritablement les situer, quand le conte évoque, lui, des histoires de djinns, dévoreurs de ville…

Deux modalités de discours se frottent, se mêlent, et s’annulent… Le politique n’est-il pas toujours fiction, et la fable, politique ? Dans l’un comme dans l’autre, il est question d’enjeux, de croyance, de jouer à faire croire, de pouvoir et de puissance… De rêves de grand soir. Puis tout se floute à nouveau, dans les regards et les corps, dans tout ce que l’on ne voit pas, dans le son de la mer qui noie le discours dirigeant, dilue le récit, et ouvre l’image.

La même année, dans Hors/Diego Garcia (2005), Mounir Allaoui filme la prise de parole, rodée pour les médias, des réfugié·es politiques des îles Chagos à l’île Maurice. Là encore la présence des corps l’intéresse davantage que le témoignage en lui-même : la parole se retire peu à peu sous la matière, qui finit par ensevelir le propos. « En cinéma, l’histoire est donnée de manière à en faire partie nous-mêmes, à se l’approprier, rappelle l’artiste. L’image est ouverte, à l’envers du discours. » Le regard que propose un travail artistique se veut hors cadre, car il tente de proposer une vision intime et subjective du monde. « Montrer la norme, la dominante, cela revient à ne rien montrer du tout », conclut-il.

Entre cinéma, art vidéo et cinéma exposé, les œuvres de Mounir Allaoui se situent là, dans le non-sujet, dans l’anti-discours, à l’envers des figures, des paroles ou des gestes émanant d’une réalité supposée vraie, dans ce qui reste ouvert… dans l’abstraction.

- Titre d’une vidéo réalisée par Mounir Allaoui en 2006. ↩

- « Mounir Allaoui réalise un travail vidéographique décalé du sujet documentaire. » Régine Cuzin, catalogue de l’exposition collective « Latitudes 2007 : Terres du Monde ». ↩

- Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, 1988. ↩

- Charles Tesson, « La mémoire des sentiments », texte hommage à Hou Hsiao-Hsien, catalogue du XVIe Festival international du film de La Rochelle, 1988, p. 10-11. ↩

- Richard George, catalogue de l’exposition « Esprit de corps : rencontre du visible et de l’invisible » présentée à l’Artothèque de Saint-Denis, La Réunion, 2006. ↩

- Vidéo présentée à l’Artothèque de La Réunion en 2017, pour l’exposition « Première expo… Et après ? ». ↩

- Installation co-produite avec l’artiste Jean-Claude Jolet. ↩

- Jean-Luc Godard, Introduction à une véritable histoire du cinéma, Paris, Albatros, 1980, p. 120. ↩

- Présentée à l’Artothèque de La Réunion et au Hang’Art en 2018 et 2019. ↩

- Référence à l’ouvrage dirigé par Markus Arnold et Mounir Allaoui L’Image et son dehors : contours, transitions, transformations, revue Figures de l’art, n° 33, Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2017. ↩

- « Le vert édulcore les sentiments des Japonais. Cela m’a paru indubitable. C’est pourquoi j’ai totalement banni cette couleur. » Nagisa Ōshima, Écrits, 1956-1978 : dissolution et jaillissement, Paris, Gallimard, coll. « Cahiers du cinéma », 1980. ↩

- Présentée à l’université de La Réunion en 2019. Le titre fait référence à un ouvrage de Raymond Bellour, La Querelle des dispositifs, portant sur le cinéma exposé. ↩

- Soeuf Elbadawi, « Mounir Allaoui et Mhaza », Kashkazi, numéro 60, février 2006. ↩