Quand monte la mer

Par Shenaz Patel

2022

Quand monte la mer, Catherine Boyer en accueille l’étrangeté.

Elle qui jusqu’ici avait surtout travaillé le dessin, un peu la vidéo et la sculpture, se laisse depuis un peu plus d’une année aller à un surgissement inattendu de la peinture laissée aux exercices de ses années d’étudiante.

Car la marée a ses raisons. Elle arrive sans qu’on puisse l’endiguer. Au rythme des lunaisons, comme celui des saisons d’une vie de femme - elle s’éploie. Alors, il faut pouvoir dépasser la crainte première. Accepter que face « au raffinement et à la préciosité » qui pour elle caractérise ses dessins, la peinture ne permet pas de revenir sur ce qui en jaillit. Il faut apprendre à s’ouvrir aux choses qui viennent et les garder, même si elles sont différentes de l’idée première des attentes qui privent souvent les créateurs et créatrices d’aventures autres.

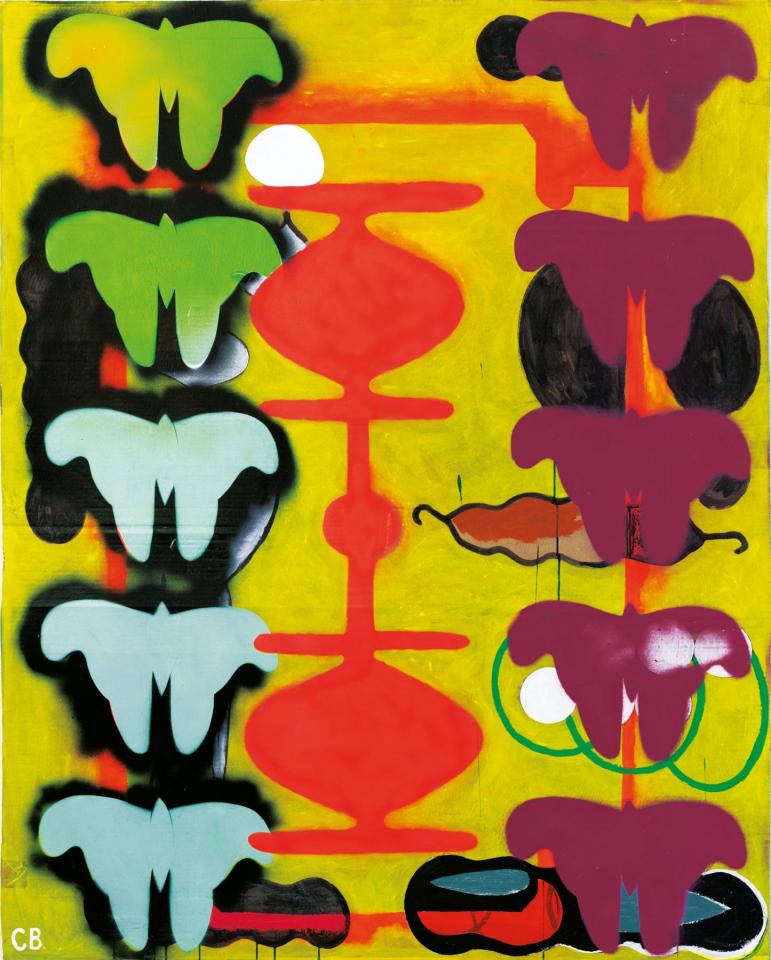

Quand monte la mer, Catherine Boyer en explore la couleur.

La couleur comme quelque chose que l’on pourrait presque goûter, savourer au creux des lèvres telle la pulpe d’un fruit qui avive la langue. Alors, il faut pouvoir aller au-delà du sombre de l’encre de Chine qui caractérisait jusque-là sa technique. Tout commence ici. Puis vient le rouge, le rouge du sang, pas celui qui se répand, non, celui que fait pulser le désir dans les profondeurs de la chair. Peu à peu, la lumière force la porte des dernières retenues.

Quand monte la mer, Catherine Boyer se dévoile et s’affirme.

« La question du désir mêlée à la question de la jouissance rendues visibles par mes œuvres artistiques sont d’une certaine manière des autoportraits d’une artiste en colère contre le patriarcat » lance celle qui revendique aussi une démarche « militante », pour défendre la place et la visibilité des femmes dans le champ des arts plastiques à La Réunion.

Mais à la différence de celles « qui font beaucoup de bruit », l’artiste qui se dit discrète, préfère chuchoter à l’oreille. À la manière d’un coquillage ramassé sur la grève.

Alors, il faut savoir laisser parler son travail artistique. Et il parle d’abondance en refusant de se traduire en illustration. Faisant écho à Paul Klee qui proclamait que « l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible », Catherine insiste sur le fait que l’art qu’elle pratique est un lieu d’incarnation, et non simplement un outil de représentation.

« J’utilise des éléments de la réalité pour rendre visibles des choses que je ne vois pas autrement. Des choses qui sont là mais qu’on ne regarde pas. Des choses invisibles, qu’on ne perçoit pas, mais qui sont là. »

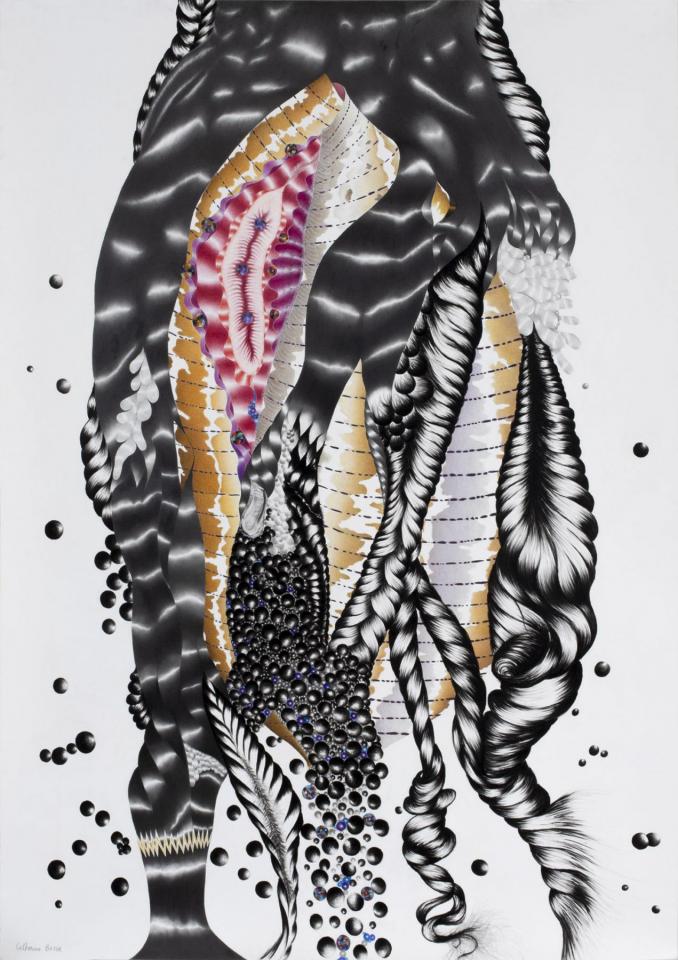

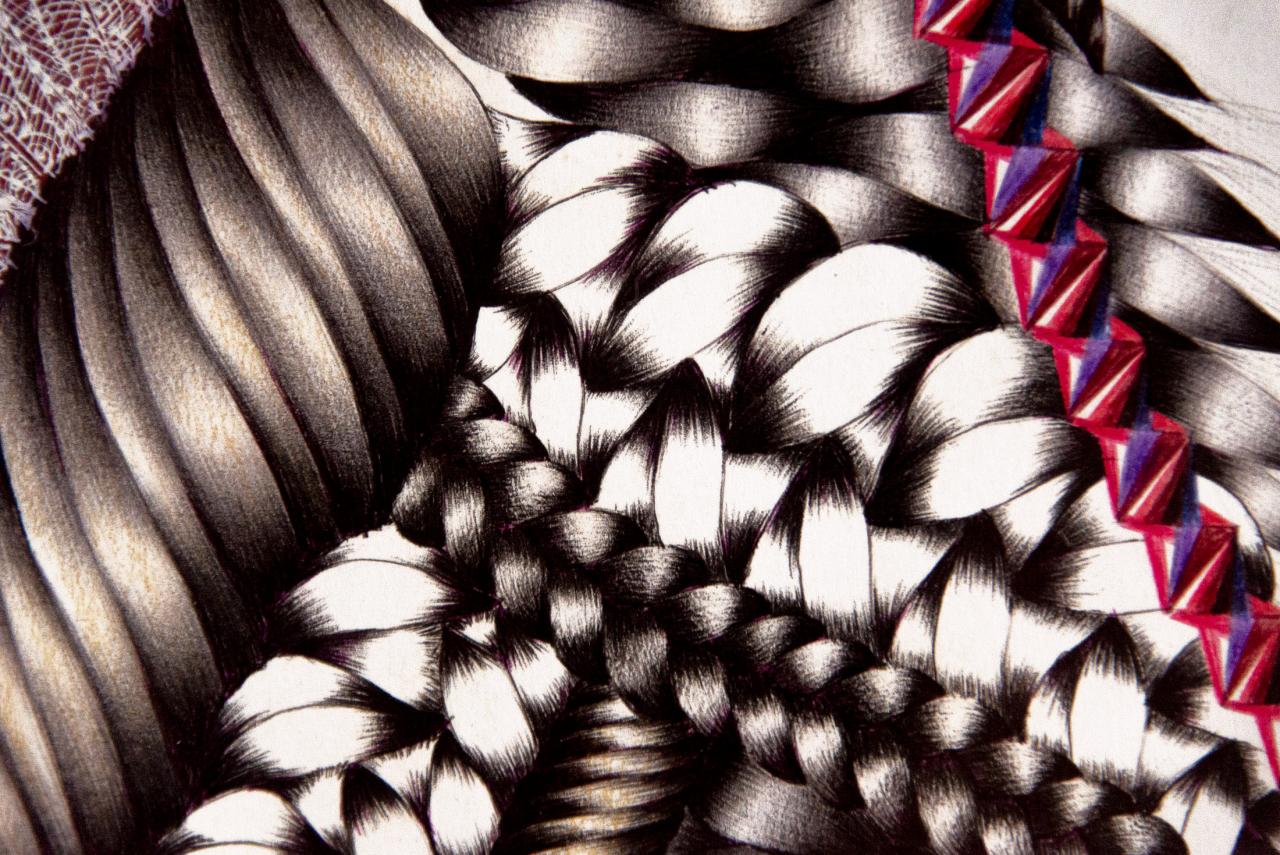

Quand monte la mer, Catherine Boyer en tisse la chevelure.

Longtemps, elle a dessiné des cheveux, sans savoir pourquoi. Jusqu’à ce que resurgisse le souvenir du jour où, pré-adolescente, on lui coupa ses cheveux à ras pour cause de poux. Elle en dessinera alors obstinément des cheveux, d’abord au stylo bille, puis au crayon à papier, outils simples mais poussés au maximum de leurs possibilités. Elle ordonne des tresses, dans des entrelacements qui extravaguent à loisir.

En écho à la chevelure de Baudelaire, qui s’enivre ardemment, dans « la houle des fortes tresses », à cette forêt aromatique, « pavillon de ténèbres tendues ». Elle veut cette chevelure toujours plus foisonnante, plus belle. Et elle la pare de bijoux comme pour une célébration : ici, le nacre d’une perle, là, l’éclat d’un diamant et la délicatesse d’une fleur.

Pas juste une coquetterie ; ce sont les bijoux intérieurs qu’elle montre. Car - insiste-t-elle - les femmes aussi ont des bijoux de famille, mais ils ne sont pas visibles, les ovules qu’elles portent au creux de leur corps dès la naissance, qu’elles abritent et font éclore la vie.

Quand monte la mer, Catherine livre le sexe de ses entrailles comme on retourne une peau.

Entre le masculin et le féminin, le pointu et l’arrondi, le doux et le rugueux, il n’y a point de frontière ni d’opposition. L’artiste pose des gestes qui illimitent. Dans sa recherche plastique sur ce qui fait la femme, elle sonde cette féminité qui va chercher le masculin. Dans son travail artistique, elle peut être la femme qu’elle veut être. Et - réalise-t-elle - « c’est plus fort que ce que j’avais fait jusqu’à présent ».

Quand monte la mer, Catherine Boyer en accueille la volupté.

Dans ce qu’elle couche sur la toile, qui a la dimension de sa taille, elle a le sentiment plus encore de se découvrir, de se découvrir à l’autre, de se laisser regarder nue. Il y a là l’attirance des gouffres et de leurs mystères profonds. Les lèvres ourlées des conques. Le grain du corail à façonner. La dentelle du désir et le précieux du vivant.

À l’opposé de l’image fantasmée et idéalisée, le sexe féminin est souvent représenté dans sa difficulté, ses obstacles, ses aléas et ses limitations imposées, voire ses mutilations. Catherine choisit sa propre vérité. Dans son œuvre, il y a donc la forme de ce rasoir universellement connue qu’elle utilise comme un motif récurrent. Mais pas dans l’acception dramatique qui lui est habituellement rattaché. Certes, le rasoir entaille, mais il peut aussi ouvrir sur quelque chose de fabuleux, sur une floraison. On coupe le cordon du bébé qui naît.

« Parfois, pour se décomplexer, il faut casser, il faut couper ».

Ici, le sexe de la femme prend de l’ampleur jusqu’à devenir un corps tout entier, un corps sans limites, qui se conjugue au phallique pour s’épanouir pleinement.

Quand monte la mer, Catherine Boyer est toute entière tendue vers cela : faire naître le beau.

Comme une marée incoercible, essentielle…

« Ce que les yeux ne voient pas ne blesse jamais le cœur. » (Proverbe créole)