Entretien - Enfanter sa propre histoire

Entretien réalisé pour le journal Témoignages

1991

La mairie de Saint-Denis vous a proposé un atelier dans le nouvel espace Jeumon. Allez-vous l’accepter ?

Jack Beng-Thi : Oui. Créer, c’est d’abord rechercher quelque chose et cette recherche aboutit nécessairement sur la conquête d’un espace : celui de l’écriture, de la parole… Et l’on a besoin d’un lieu pour montrer et pour dire. D’autre part l’espace qui appartient par essence au public lui a été confisqué. C’est l’un des rôles de l’artiste que de le reconquérir.

À coté de votre travail de sculpteur, vous êtes également enseignant. Que pensez-vous de l’enseignement artistique à La Réunion ?

JBT : Il est dommage que l’enseignement du dessin et de la musique ait disparu du milieu scolaire. L’apprentissage de l’art est devenu quelque chose de décousu, sans cohérence. L’école a oublié sa dimension culturelle. Nous ne pouvons plus donner aux jeunes des éléments leur permettant d’approcher l’art. Une « semaine des arts », une fois dans l’année, c’est loin d’être suffisant. Il ne s’agit pas d’habiller un pauvre avec des habits de riches. Nous sommes bientôt au XXIe siècle et La Réunion n’a même pas une école d’art.

Comment avez-vous vécu l’école ?

JBT : Je n’ai pas aimé les cours mais j’ai beaucoup apprécié les récréations. Il faut concevoir l’école comme étant avant tout un espace de convivialité. Il faudrait redéfinir l’approche que l’on a d’elle et donner aux enfants la possibilité d’apprendre selon leurs désirs et leurs besoins, comme l’écrivait Ivan Illich.

Vous parlez de quatrième dimension dans l’œuvre d’art. Que voulez-vous dire par là ?

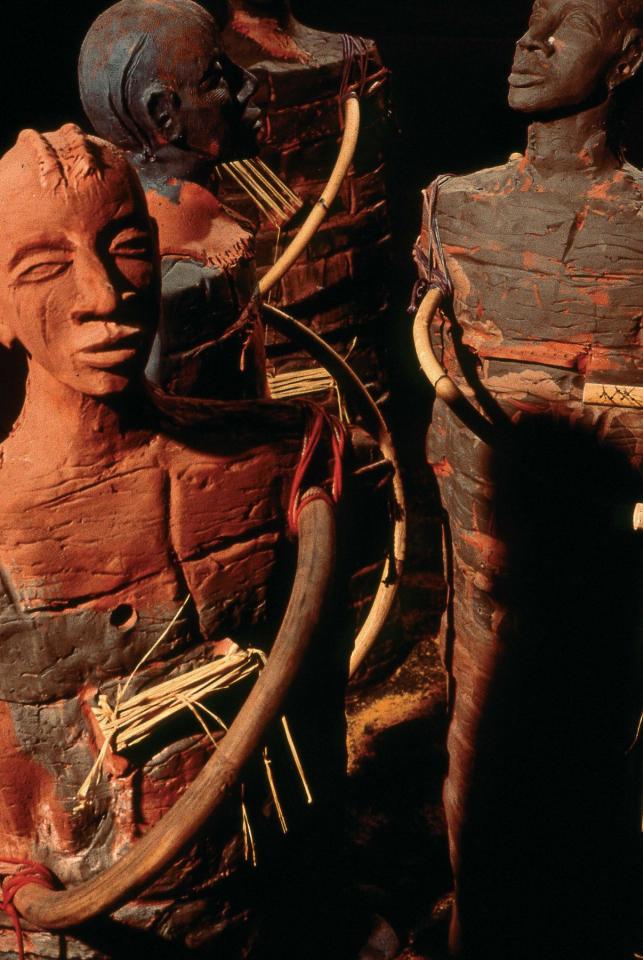

JBT : Certaines œuvres d’art incluent effectivement une quatrième dimension, qui est la relation entre l’existence même de l’œuvre et ce qu’elle évoque en nous. C’est cette chose impalpable qui font que les gens réagissent face à une œuvre. À ce propos j’ai parfois été étonné de la réaction du public face à mon œuvre intitulée Au fil de la mémoire exposée dans Bâtissage. Je me souviens en particulier de deux hommes qui tournaient autour de la fosse et riaient beaucoup. Ils sont revenus le lendemain et comptaient les personnages pour voir si aucun n’était parti durant la nuit. Pour eux, mes sculptures en terre cuite étaient vivantes.

Au fil de la mémoire, 1991

Installation, 30 personnages en terre cuite, fibres végétales, fils de nylon, sable, dimensions variables.

Photographie © Jacques Kuyten

Comment vous situez-vous par rapport à la création artistique en tant qu’artiste réunionnais ?

JBT : À La Réunion, la création naît d’une dualité historique et géographique. Nous sommes le produit d’une explosion entre des individus issus de pays historiquement et géographiquement distincts. Nous sommes ainsi en relation avec des centaines de millions de personnes représentant tout un conglomérat de pensées et d’histoires. Nous vivons tous une contradiction entre une histoire commune et une histoire propre. La première étant inscrite officiellement et la seconde se transmettant par voie orale. Mes sculptures, elles, sont issues des cales des navires qui sont des lieux historiques particuliers impliquant une manière particulière de voir notre histoire.

Dans une telle situation, quel est le rôle de l’art ?

JBT : L’art peut-être pour nous le moyen d’enfanter notre histoire propre, de nous trouver un lieu et une autre dimension.

La dualité que vous évoquez se retrouve dans les matériaux que vous utilisez, exploitant souvent avec la terre et les fibres végétales, qui sont vos matériaux de prédilection, le cuir, la pierre, le sable et les métaux.

JBT : J’ai actuellement une préférence pour les matériaux comme les fibres végétales, qui ont été travaillées également par le passé. Leur utilisation m’amène à refaire certains gestes qui se recoupent avec la mémoire. Cette préoccupation ne néglige pas pour autant le présent. Ainsi utiliser du vacoa dans des sculptures lui donne une dimension actuelle.

Pour autant, méprisez-vous les matériaux plus récents ?

JBT : Mes œuvres ont une verticalité et il est possible qu’il y ait un jour une rencontre avec d’autres matériaux.

Votre réalisation intitulée Au fil de la mémoire représente des personnages en terre cuite enfermés dans des gangues de vacoa tressés. Sont-ils prisonniers de cette gangue ou peuvent-ils s’en libérer ?

JBT : Les gangues ne sont pas une prison. En elles, les personnages sont dans un état de conservation. Ce sont des urnes qui contiennent notre mémoire, nos connaissances, nos richesses.

Ces personnages sont-ils sexués ?

JBT : Non. Ce sont des êtres. Ils représentent la matière primordiale. Ce sont des hommes et des femmes. Ils sont là de toute éternité et ne disparaitront jamais.

Dans la seconde œuvre que vous avez exposée dans Bâtissage, les personnages sont constitués de nombreuses cases distinctes, comme des briques posés les unes sur les autres. Leur unité est douloureuse. Qu’exprimez-vous à travers cela ?

JBT : Prenez le regard que le Réunionnais porte sur lui même. Il a tout coupé. (Jack Beng-Thi fait avec sa main droite le geste de quelqu’un qui se sabre le corps en divers endroits). Il faut donc tout recoudre. L’on sent que mes personnages ont été martyrisés mais sont contraints d’être cicatrisés.

Les bouts de bois hurlants, 1991

Installation, terre cuite, bois, métal, fibres végétales, 8 mètres carré, hauteur 160 cm.

Collection FRAC Réunion

Photographie © Jacques Kuyten

Vous êtes-vous senti concerné par les événements du Chaudron1 ?

JBT : Mieux vaut traiter une plaie que de la laisser s’infecter. Je suis atterré par le silence qui a succédé à ces événements. L’on a fait comme à Tchernobyl : on a tout bouché avec du béton. Mais si la radioactivité s’affaiblit avec les années, la mémoire, elle, ne disparaît jamais. Si l’on tue la mémoire, celle-ci réapparaît sous la forme de zombie. Les zombies ne sont pas seulement caraïbéens, ici aussi nous allons avoir des zombis.

Les artistes ont-il réagi à travers des œuvres à ces évènements ?

JBT : Oui, certains. Le travail qu’a fait William Zitte sur des journaux était directement en rapport avec cela. Et moi-même, en introduisant un arc aux personnages des Bouts de bois hurlants, j’ai en quelque sorte précédé ces évènements. L’arc devenant un symbole que nous portons en nous.

Que représente ce symbole ?

JBT : Si l’on me disait « dessine-moi un geste qui définirait tout ce que nous sommes », je dessinerais un arc. Un arc est une arme, mais c’est aussi un instrument de musique : le bobre. Or le bobre était utilisé par les esclaves non seulement pour le chant mais aussi comme moyen d’alarme. Il avait la même fonction alors que le bambou pour les vietnamiens durant la guerre du Viet-Nam.

Vos œuvres ont-elles un résonance politique ?

JBT : Selon Bertold Brecht, l’art est un état de rébellion et d’indignation. Il faut que l’art ait une relation privilégiée avec le politique, car si quelque chose est créée sans lien avec la réalité quotidienne, il n’y a pas d’apport de richesse.

À Sainte-Rose, vous avez montré la relation privilégiée que vous entretenez avec le volcan. Cela représente-t-il quelque chose pour vous de vivre sur une île volcanique ?

JBT : L’être humain, comme le volcan, est tellurique. J’ai rencontré à Sainte-Rose des gens qui vivent auprès du volcan. La relation qu’ils entretiennent avec lui est très spéciale. Le volcan est comme un être vivant et nous met en relation constante avec les notions de vie et de mort. Il est la respiration de la terre et elle ressemble beaucoup à celle de l’homme. Le fait pour nous de vivre sur une île volcanique nous réunit quelque part. Cela fait partie de notre mémoire.

Que peut apporter le travail d’un artiste tel que vous à La Réunion ?

JBT : Dans ce terrible tiraillement qui naît de la contradiction entre un imaginaire qui nous est déversé en masse par un pouvoir économique et politique dominant et notre mémoire propre, nous avons une clef pour accéder à une place qui soit nôtre : c’est l’art.

- En février 1991, des émeutes ont éclaté dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis de La Réunion. Elles ont éclaté après la coupure du signal de la chaîne de télévision privée TV Free Dom, très populaire localement. Les habitant·es, déjà confrontés à un fort taux de chômage et à des difficultés sociales, ont vu cette coupure comme une provocation. Les tensions ont dégénéré en plusieurs jours d’émeutes, avec des incendies, des pillages et des affrontements violents avec les forces de l’ordre. Ces événements ont mis en lumière les inégalités criantes sur l’île et ont marqué un tournant dans la prise de conscience des fractures sociales à La Réunion. ↩