L'itinéraire d'une résidence

Par Gilles Suzanne

2010

Jack Beng-Thi a traversé les trois espaces et à la fois articulé les trois moments de la résidence itinérante à laquelle nous l’invitions alors. Entre 2005 et 2009, son travail a pris place à Marseille (France), puis à Khartoum (Soudan) pour enfin s’établir à Dakar (Sénégal). Trois lieux peu anodins pour lui puisque, aussi surprenant que cela puisse l’être, à chacun d’eux, correspond une île. C’est, somme toute, un territoire que Jack Beng-Thi, originaire lui-même de l’île de La Réunion, connaît bien. Évidemment, la situation interpelle. Car a priori, on pourrait à juste titre penser que sa connaissance du contexte le conduirait justement à explorer plus avant cette sorte de familiarité insulaire. Mais, loin s’en faut ! Car ces îles n’ont rien d’un refuge. C’est d’ailleurs tout le contraire, du moins symboliquement. Elles sont avant toutes choses des territoires limites. À la marge, pour ne pas dire à la frontière, des villes auxquelles elles s’articulent. Et c’est bien dans ce type d’espace qu’il s’agissait pour lui de s’aventurer. La résidence organisée par l’association Actes proposait en effet aux artistes, en tant que cadre thématique, de se rendre, et en l’occurrence avec les moyens qui sont les leurs, disons plastiques, aux confins des limites parfois ténues qui départagent l’hospitalité de l’inhospitalité. Ou, pour le dire autrement, nous leur proposions de faire l’expérience d’espaces ou de moments dans lesquels l’homme, dans son rapport à soi, touche à ses limites, mais également à celles de l’autre et du monde. Ces moments ou ces lieux décisifs dans lesquels se décide la nature hostile ou hospitalière de notre présence au monde. À Marseille, Jack Beng-Thi choisit de travailler sur l’île du Frioul qui fait face à la ville. Haut lieu de quarantaine, ce pic calcaire perçant au beau milieu de la baie servait de limite maritime extrême, pour ne pas dire de frontière, à la cité phocéenne alors en proie à la peste. Il est encore aujourd’hui un territoire indéterminé qui hésite entre une improbable vocation touristique, un ensemble de friches urbaines qui attendent leur reconversion et l’Hôpital Caroline, ancien mouroir pour marins perdus et actuellement sur la voie d’une réhabilitation qui met à l’œuvre des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes. À Khartoum, l’île de Tuti, située à la croisée des trois Nils, fut le point de départ d’un travail achevé dans le désert du nord Soudan. Ce bout de terre, cette quasi-dune, haut lieu de la résistance à l’envahisseur anglais et égyptien, est encore aujourd’hui à la peine face à une promotion immobilière acharnée. Enfin, au Sénégal, c’est l’île de Gorée, un des points de non-retour de la traite négrière, qui l’accueillit. Une parcelle de basalte qui se cherche entre sa vocation de haut lieu patrimonial de l’humanité et son actualité de véritable marché du temple touristique que Dakar essaye d’incarner aux yeux de l’Europe. En chaque lieu, le travail de Jack Beng-Thi trouva son point d’équilibre sur des lignes fragiles. Des fêlures de l’histoire humaine qui bien souvent furent le creuset de drames individuels et collectifs incommensurables. On y verrait volontiers une manière, pour l’artiste, de soumettre le territoire au questionnement ; comme une façon de chercher à savoir en quoi la portée symbolique de ces espaces pourraient nous interroger encore aujourd’hui sur ce que nous sommes à nous et au monde. Mais on percevra surtout ce souci de Jack Beng-Thi de traiter sous forme dialectique le rapport complexe de l’homme à son être et au monde le contenant.

LA LIGNE DE RUPTURE O ¿ HACIA UNA CATASTRÓFE ONTOLÓGICA ?

La ligne de rupture, cette installation réalisée à Marseille, procède d’un agencement complexe. On se trouve placé devant une représentation vidéo d’un crâne humain, fait d’une mosaïque d’images de guerre et de paysages naturels (probablement réunionnais) parcourue par un personnage dont l’allure haletante trahit une inquiétante urgence. En vis-à-vis de l’image, se trouve un globe terrestre, lui-même recouvert par une iconographie dramatique (coupures de presse, clichés de guerre, etc.), et entaché d’éclaboussures de boue. Conduisant au cœur de ce dispositif plastique et visuel, une ligne rouge. Évidemment, le crâne n’est autre que le Panthéon de l’essence de l’être ; le lieu où le sens s’articule à la sensibilité. L’espace à la fois clos et éminemment ouvert sur le monde que l’homme ne cesse de parcourir à la recherche de lui-même. Et, face à lui, l’autre entité englobante : la sphère terrestre. Celle sur laquelle, précisément, l’homme poursuit l’histoire ancestrale. Cette histoire longue, comme l’écrivait Fernand Braudel, qui le contient tout autant qu’il en est l’auteur. L’unicité de l’être et celle du monde se retrouvent ainsi prises dans une résonance paradoxale : à quelle intégrité ontologique prétendre dans un monde dont l’unicité est perpétuellement remise en cause ? À l’évidence, le travail de Jack Beng-Thi semble nous dire qu’il n’est plus l’heure de penser le tout en son entier. À l’épreuve du monde contemporain, le beau et le vrai ne tiennent plus d’un seul bloc. Ou, du moins, ils ne se donnent plus à l’être dans leur transparence. L’histoire et l’actualité du monde, le rapport à la nature et à l’Autre en tant que Soi, n’ont plus rien de transcendant. Plus que jamais, l’en-soi de chacun, la mémoire individuelle et collective, le rapport à l’Autre et au monde, se construisent non plus par identification à des valeurs surplombantes données a priori, mais par composition ou agencements successifs. Car le tout du monde ne tient plus comme espace de l’humain tandis que l’esprit humain, en tant que lieu du tout de l’humain, se fragmente. Alors, plus que jamais, si le malaise est dans la civilisation (comme a pu le penser Sigmund Freud à l’aube du XXe siècle), c’est aussi qu’il est dans l’être. Mais la ligne rouge semble dire plus ! Elle sort l’installation d’une intention seulement sentencieuse. Elle nous place sans nul doute devant le choix de la transgresser ou pas. Jack Beng-Thi nous demande simplement jusqu’à quel point nous sommes prêts à l’outrepasser. Jusqu’où irez-vous ? nous dit-il. Êtes-vous prêts, nous questionne-t-il, à remettre en cause l’ordonnancement de l’être et de l’universel et ce à tel point que l’expression du monde et de soi n’ait plus rien de virtuelle ? Auquel cas, l’homme serait, et à tout jamais, la victime essentielle de cette destruction ontologique. En contrechamps, une seconde œuvre, Les silences de la frontière : inspirez ! Respirez !, rappelle cette alternative néfaste. Il s’agit d’une vidéo qui fait défiler en boucle des images de corps inanimés reposant au milieu de détritus. Des nuages, en surimposition, parcourent le désastre ; le temps passe et n’y change rien ! Désormais, il est trop tard. Dans le noir, pas à pas, le spectateur a pris part à la ritournelle macabre. Il a franchi la ligne et outrepassé le seuil de l’humanité pour atteindre l’inhospitalité.

SHOBALI : ENTRE IMMANENCE ET TRANSCENDANCE

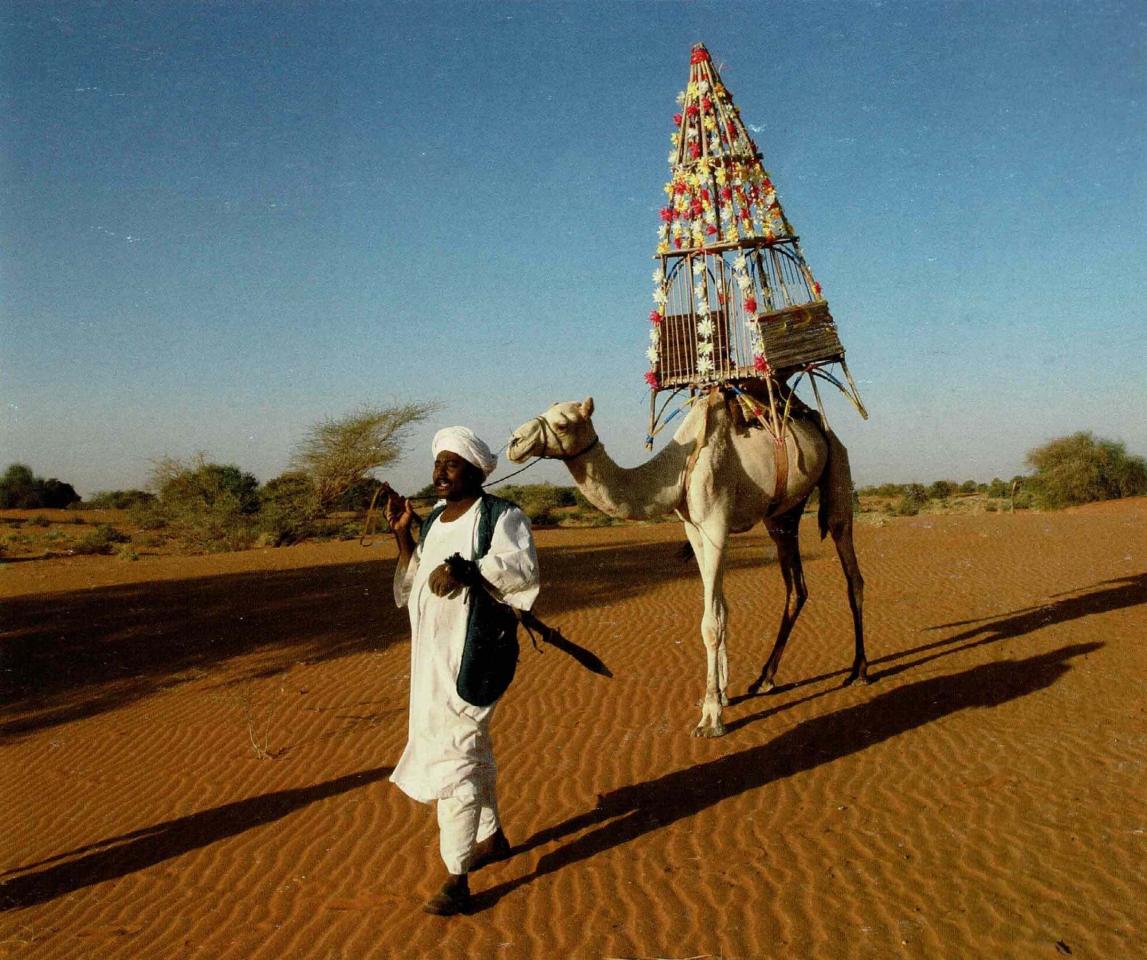

Au cœur des trois Nils, sur l’île de Tuti, le travail de Jack Beng-Thi a pris une forme toute autre. L’approche n’a pas été résolument plastique et s’est déroulée en deux moments. D’une part, il filme Daf Allah Ali, un poète également musicien-interprète et ethnomusicologue. L’homme guide d’un pas léger un dromadaire surmonté d’une pyramide fleurie d’une multiplicité d’essences exotiques. La lenteur de la marche, mêlée de mélopées susurrées, confère à la présence de ce lyrique pèlerin un caractère éthéré. Quasi intemporelle, la situation a quelque chose de transparent. On touche presque à une sorte d’absolu, pour ne pas dire d’évidence de l’être dans son rapport à la nature. Le processus de la marche, forme par excellence de l’immanence du monde, s’allie parfaitement à cette forme de transcendance que symbolise la figure pythagoricienne du triangle. Son équilatéralité, qui dans certains cercles incarne la terre, semble indiquer une triangulation possible entre l’être, le monde et la nature. Équivalence pour le moins signifiante dès lors qu’elle se trouve prise dans le mouvement même qui ne cesse de la faire advenir sans jamais qu’elle puisse se laisser fixer. Le geste vidéo, quant à lui, excède dès lors ses fonctions d’enregistrement. L’image-mouvement invitant à prendre le temps pour voir les choses dans leur réalité. Et c’est à cela que convie le second moment du travail de Jack Beng-Thi. La pyramide de fleurs trône à présent dans la salle d’exposition. Sur un lit de sable, et de son intérieur, l’image de sa circulation poétique défile sur la surface de projection. Elle montre bien plus que son simple déplacement. Ce dernier symbolise, contre toute évidence, le temps de la rencontre en train de se produire entre des éléments culturels, certes, étrangers les uns aux autres, mais entraînés par la scansion du poète. Une rencontre dont l’image, a priori, l’identité, pourrait tenir de l’artifice, mais que le temps réel de la vidéo nous dévoile, précisément, dans toute la complexité de son agencement en train de s’opérer incessamment. Cette coïncidence entre transcendance et immanence de l’être et du monde forme-t-elle une issue pour l’être ? Une lecture cursive de ce travail vidéo laisserait à penser que tel est le cas. Mais, à l’instar de son travail marseillais, Jack Beng-Thi place une seconde œuvre en contrepoint. Une seconde œuvre qui vient comme pour interroger la première. Une vidéo sculpture, Qui a bu l’eau du Nil ?, diffuse l’image d’un homme en prise à des eaux tumultueuses. Mais ne nous y trompons pas, l’image représente moins celle d’un homme en train de se noyer, que le péril qu’il encourt. Elle attire notre attention sur la survenance possible de l’irréversible qui peut advenir à chaque instant.

TERRITOIRE DE GORÉE : PAROLES ET FRAGMENTS DE MÉMOIRES

Sur l’île de Gorée, la réflexion se poursuit. Troisième acte, donc, d’un triptyque qui ne s’annonçait pas en tant que tel. Un arbre majestueux occupe le centre de la pièce. Un fromager qui, à nouveau, tire une correspondance directe entre la terre volcanique de Gorée et celle non moins tourmentée de La Réunion où l’arbre est plus connu sous le nom de Kapokier. Au centre d’un cercle de braises, l’arbre est ceinturé de rouge. Retour de cette ligne rouge qui cette fois enserre plus qu’elle ne sert de seuil. À partir de ses branches épineuses se déploient des calicots qui flottent au gré du vent. Chacun d’entre eux exprime des bribes de citations, d’alphabets ancestraux, de témoignages de l’urgence du monde ou de cris d’espoir. Autant de matières expressives qui rendent compte du réel humain. L’arbre de vie, ou plutôt sous le poids de ses mots, l’arbre de cris incarne les temps immémoriaux de l’homme qui s’enracine et les temps actuels qui toujours le malmènent et le poussent plus loin. Sa présence et ses paroles s’arriment à la terre et tout à la fois s’évaporent dans le temps infini de l’air qui brasse son feuillage. Il est l’immanence de la vie qui emporte avec elle le temps et l’espace tout autant qu’elle défie le caractère fini du monde et explore la nature infinie de l’esprit. À travers ses cris et ses heurts, la mémoire des corps et la vie des âmes cherchent éternellement à advenir pour ce qu’ils sont entre déracinement et racinement. Dès lors, une réponse affleure. Cette dernière proposition de Jack Beng-Thi se pose en hypothèse : si tant est que la catastrophe soit ontologique, elle n’a rien d’absolu. Elle est, certes, le marqueur de notre âge spectaculaire, mais elle est aussi fondatrice de ce qu’est l’être : à savoir, un ensemble de forces virtuelles toujours en mouvement. Ne cédons alors à aucune attitude blasée ni même à aucun nihilisme, semble nous dire le travail de Jack Beng-Thi. Prenons plutôt le temps d’agencer le mélange instable de nos essences, apprenons à composer nos mémoires et nos devenirs, pour faire venir le monde à forme humaine. En somme, c’est toucher ici au propre de l’hospitalité.

L’AUTRE COMME ALTER EGO

Voilà, du moins me semble-t-il, ce que Jack Beng-Thi travaille : cette idée de l’homme en tant que lieu de mémoire et de devenir perpétuellement confronté à l’imminence de cette catastrophe ontologique qui le guette. Il le fait sans jamais céder à une sorte de cynisme post-moderne qui consisterait simplement à annoncer la catastrophe. Chaque proposition plastique consiste pour Jack Beng-Thi à prendre le temps de nous arrêter. Il suspend le temps et nous questionne sur ce que nous sommes au monde et sur ce que le monde peut être pour nous. N’est-ce pas là, in fine, le moment essentiel qui départit l’hospitalité de l’inhospitalité. Cet instant rare où l’on accepte, à travers le regard que l’autre porte sur nous, de redéfinir ce que l’on est pour lui tout autant que ce en quoi il nous est essentiel.