Étrangeté familière

Exposition Étrangeté familière, commissariat Pierre-Louis Rivière, Artothèque de La Réunion, Saint-Denis, 2000

Photographies © Jean-Pierre Woaye-Hune, sauf mention contraire

Costume de grand voyage

« Dans la glace, le costume s’est extraordinairement bien conservé. Le corps de la robe et les ailes sont confectionnés dans les six panneaux d’un même lamba-mena de coton tissé à la main. La robe a été colorée de terre brune et les ailes de terre jaune, ce qui donne à l’étoffe un aspect lourd et empesé.

Le corsage ajusté et cintré est assemblé au point de cicatrice. Des bigorneaux nains et de petites coques ont été percés pour être cousus en ornement le long des coutures et des ouvertures, ainsi que sur tout le devant de la robe. Ces coquillages, appréciés des gourmets des régions du bord des mers, ont vraisemblablement été utilisés comme matériaux de récupération après le repas d’adieu fait en l’honneur du voyageur.

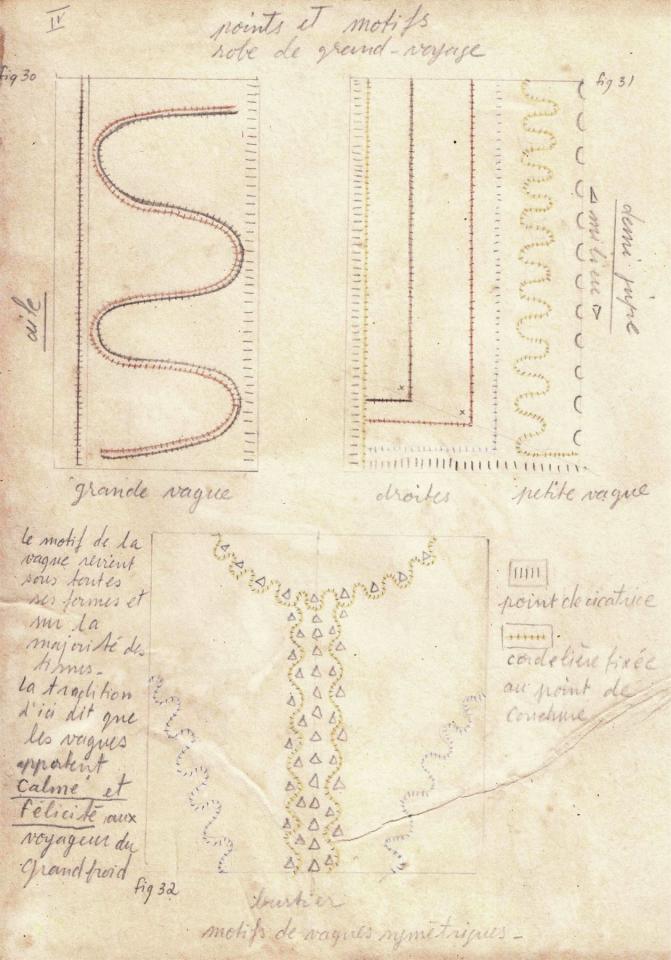

Des cordelières de différente teintes forment des lignes droites et des vagues sur l’ensemble du costume.

Des plumes de jeune caille ornent la bordure des ailes à l’intérieur desquelles se trouve un trousseau d’explorateur.

La symbolique des matériaux et des formes utilisés pour ce type de costume montre le désir du voyageur de se laisser emporter dans une ascension céleste ou encore au gré des flots vers une destinée inconnue. »

Térésa Small

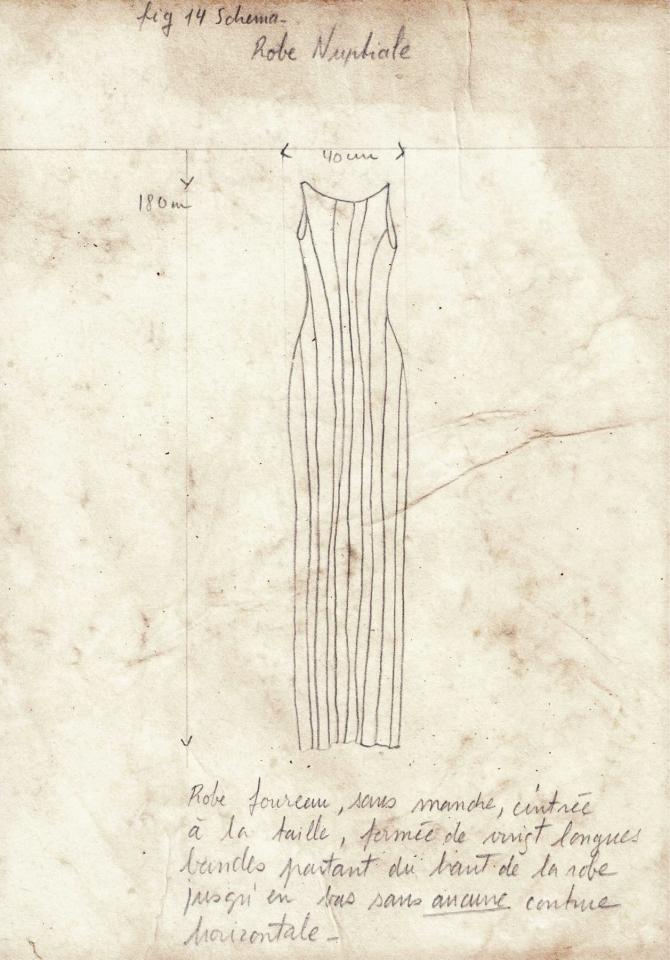

Costume nuptial

Installation, 240 x 100 x 50 cm.

Robe en bandes de tarlatane assemblées, teinte dans les pigments et la cendre de bois.

Coiffe de 6 m de long en cheveux tressés et cauris.

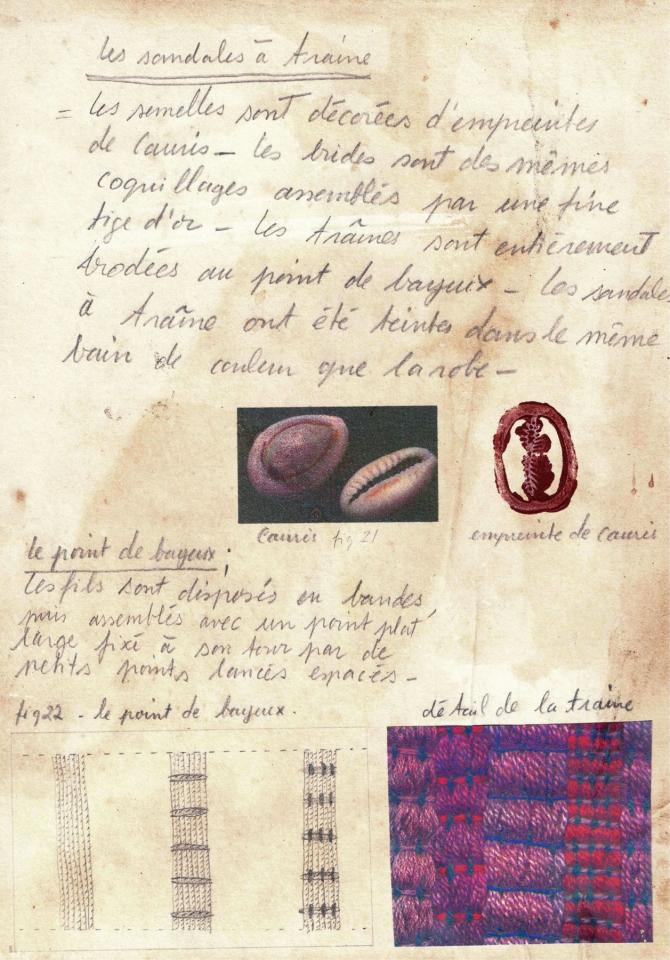

Sandales à traînes brodées au point de Bayeux.

Sandales

« Le costume a été découvert dans la région la plus austère et aride, le Désert des Cendres. Il est constitué d’une robe fourreau, disposée entre une coiffe et une paire de sandales à traîne, le tout reposant sur une plateforme de pierres et recouvert d’une couche de cendres.

La robe est un assemblage de vingt longues bandes quasi transparentes, ajustées aux formes du corps pour en affirmer la maigreur chic. L’étoffe légère et transparente a certainement été tissée de fils d’épeire diadème (arachnide). La couleur, initialement rose, est devenue violette au cours de son long séjour sous la cendre.

La coiffe est entièrement modelée de cheveux nattés en templettes, roulés en spirale de chaque coté de la tête. Deux fines tresses partent du front pour former des lacs d’amour sur une épaisse et unique tresse longue de plus de six mètres. Les cheveux des fiancés, précieusement conservés depuis leur enfance ont été lavés dans une même cuvette de mousse de yucca, purificatrice et fertilisante, puis séchés et tissés ensemble afin d’assurer leur union jusqu’à la mort. De nombreux cauris ornent la coiffe, signe de richesse mais aussi symbole d’obéissance et de soumission par leur couleur violette.

La matière des semelles, décorées d’empreintes des mêmes coquillages, est de nature inconnue. Les brides sont de cauris assemblés par une fine tige de métal. Les traînes sont entièrement brodées d’un motif à rayures au point de Bayeux.

L’étroitesse de la robe d’étoffe fragile, le poids de la coiffe ainsi que la rigidité des sandales et la longueur de leur traîne ont été conçus pour assurer une parfaite immobilité à la jeune fiancée. »

Térésa Small

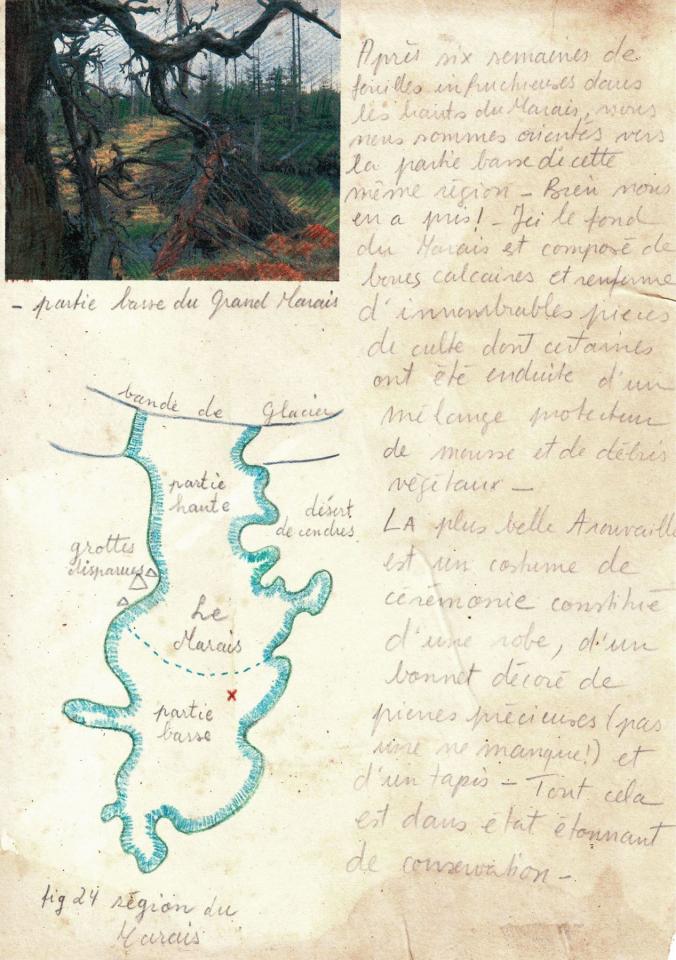

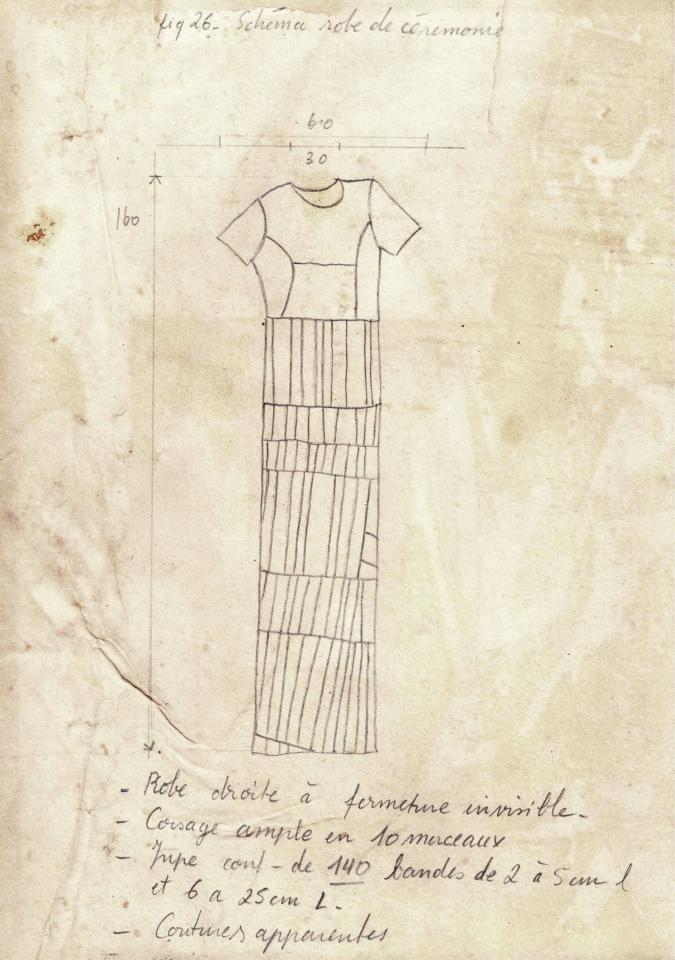

Costume de cérémonie

Installation, 240 x 100 x 50 cm.

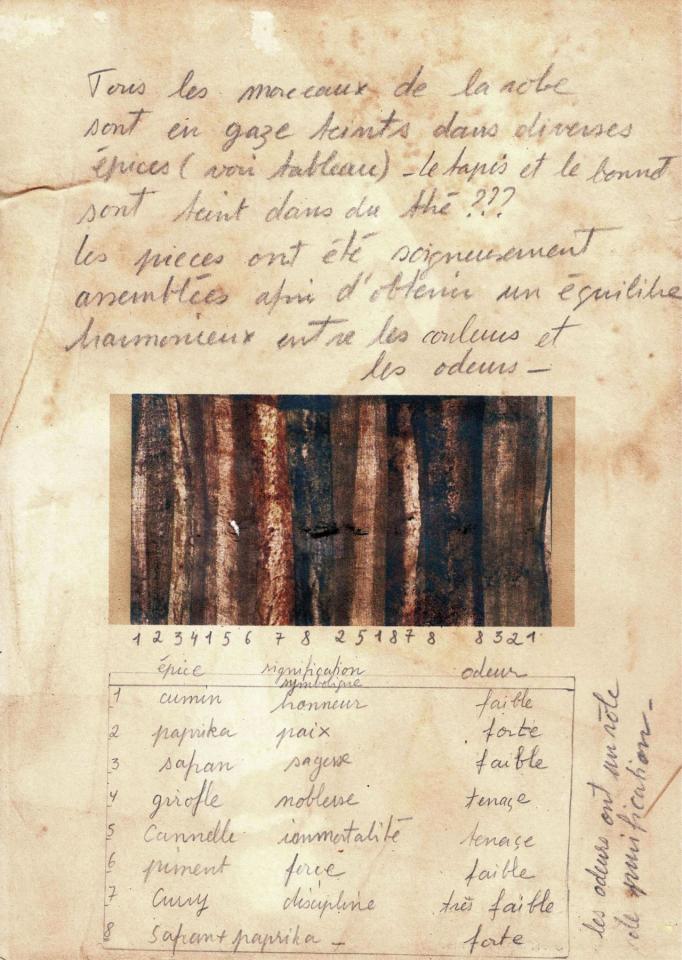

Robe en morceaux de tarlatane assemblés, teints dans des épices,

Bonnet en tarlatane rebrodée de fil d’or, inscrustation de pierres semi-précieuses de Madagascar

Tapis de laine rebrodée.

Bonnet

« Ce costume fait partie d’un ensemble d’innombrables pièces de culte découvertes dans les boues calcaires qui composent le fond du grand marais. Certaines de ces pièces ont été trouvées enduites d’un mélange protecteur de mousse et de débris végétaux, ce qui peut expliquer leur étonnant état de conservation actuel.

La robe à fermeture invisible, est composée de morceaux de gaze teints dans diverses épices.

La jupe, confectionnée de 140 fines bandes, est fixée au corsage ample à manches courtes. Les pièces ont été soigneusement assemblées afin d’obtenir un équilibre harmonieux entre les couleurs et les odeurs.

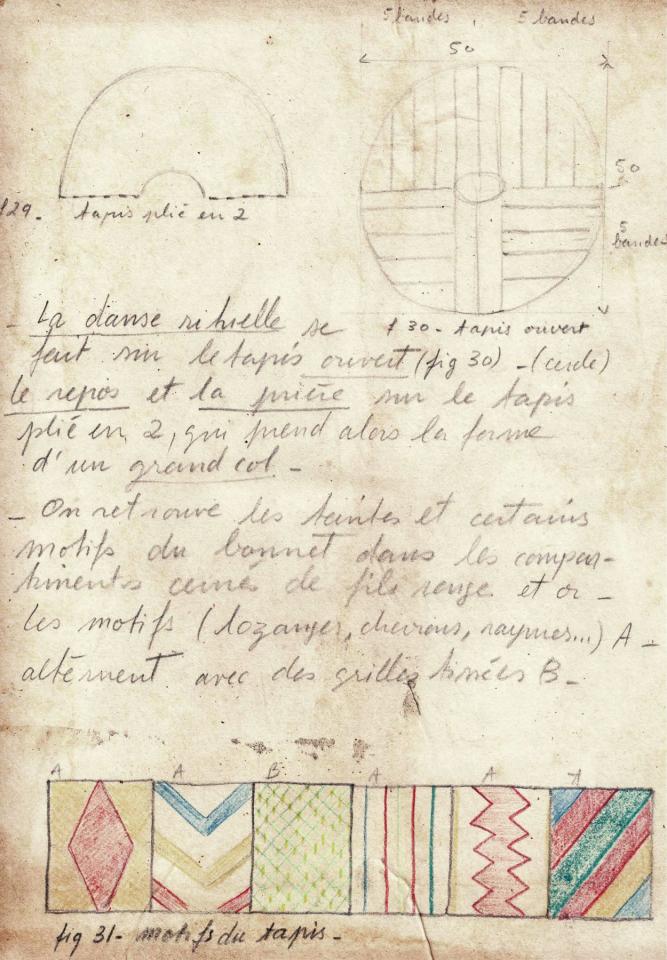

Le bonnet abondamment décoré, est teint au thé. La partie frontale en demi-cercle, est garnie de pierres précieuses rouge et vertes. Les deux parties latérales sont entièrement recouvertes d’une grille de fils couchés fixés aux intersections par des petits points. La partie supérieure est brodée de fils d’or. Une pierre maintient la tresse au sommet de la tête.

Le tapis de prière sur lequel s’effectuait la danse rituelle est en forme de grand col double. On y retrouve les teintes et certains motifs du bonnet dans des compartiments cernés de fils rouges et or ; des demi-losanges remplis de petites croix alternent avec des motifs de grilles tissés. Les fils d’or marqueraient non seulement la richesse du propriétaire mais aussi sa vertu.

La diversité des matériaux, des formes et des couleurs, associée à la subtilité insaisissable du parfum purificateur, révèle une volonté de témoigner de l’harmonie entre le ciel et la terre. »

Térésa Small

Costume de maternité

Installation, 240 x 100 x 50 cm

Robe à six étages, tarlatane, coton et dentelles teints dans la pelure d’oignon, sandales avec semelles en terre, dessus en dentelle ancienne, vitrine.

Sandales

« Ce costume a été trouvé couché sous des galets ronds disposés en spirale au fond de la grotte de la plaine de sable. Il est constitué d’une robe souple et de trois paires de micro sandales. La robe est composée d’un corselet très ajusté à manches courtes, garni d’un col plat en dentelle à l’aiguille, fixé sur un grand décolleté, et d’une jupe de six volants plats s’évasant par le bas.

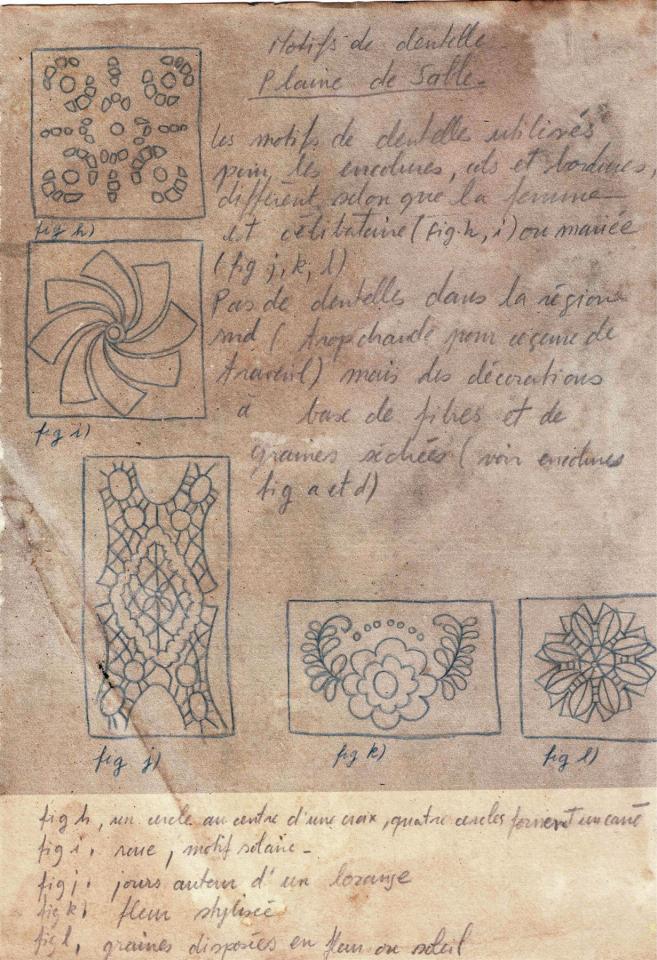

On a recensé sept sortes d’encolures, répertoriées selon l’origine géographique du vêtement. De plus, les motifs du col diffèrent selon que la femme est célibataire ou mariée.

Les roses reliées par des feuillages référeraient à la beauté de la mère divine.

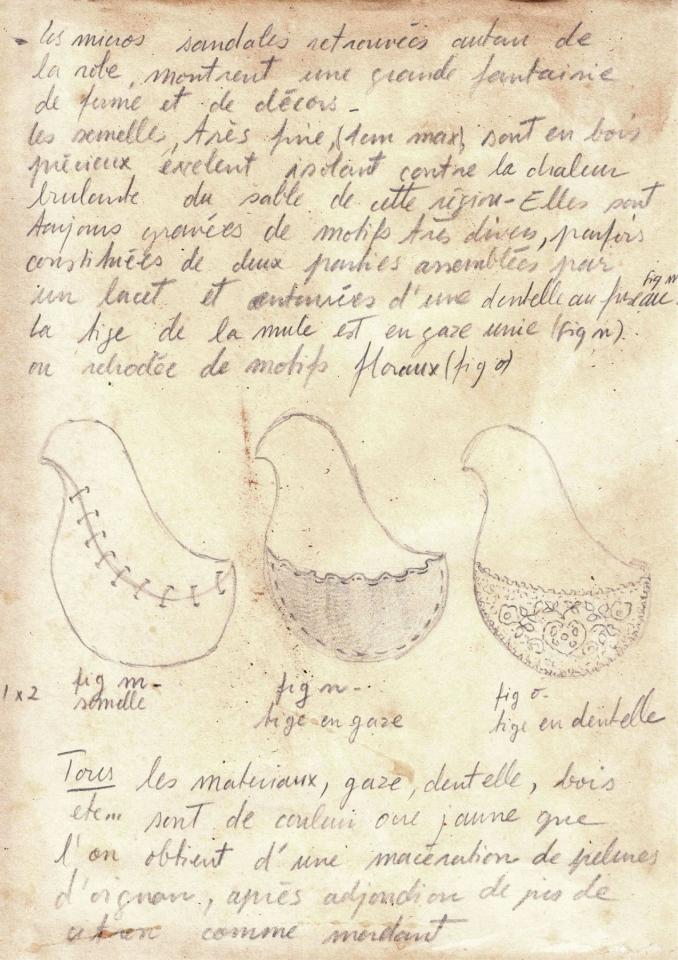

La couleur ocre jaune était obtenue d’une macération de pelures d’oignons, après adjonction de jus de citron comme mordant.

La coupe du vêtement laisse supposer une volonté de donner aux femmes une démarche élégante et à les obliger à s’asseoir d’une façon très étudiée.

Les micro sandales retrouvées montrent une grande fantaisie de forme et de décors. Les semelles, toujours gravées de motifs très divers, sont parfois constituées de deux parties assemblées par un lacet et entourées d’une dentelle au fuseau. La tige de la mule est en gaze unie ou rebrodée de motifs floraux.

La finesse et la fantaisie de ce costume témoignent de l’importance accordée à l’attente de la maternité, porteuse de bonheur et de postérité. »

Térésa Small

Le trésor de la plaine de sable

Fil de cuivre, terre cuite, bois sculpté, coquille d’oeuf d’autruche, épingles à chapeaux anciennes, sur goni (toile de jute).

« Une des plus prestigieuse découverte d’objets de parure est incontestablement le trésor de la plaine de sable. 575 pièces : fibules, broches, épingles, colliers, couronnes, tampons de bois, de marbre et de terre, aiguilles à tatouer et couteaux à scarifier, ont été extraites une à une à cet endroit, ensevelies à plus de quinze mètres de profondeur.

Les fibules et les épingles, luxe vestimentaire, sont en cuivre rouge, rehaussé de pierres, cheveux ou émaux, elles ornaient la poitrine de ceux dont elles retenaient le vêtement. La spirale, symbole de fertilité, d’énergie et d’éternité est largement utilisée.

Les lames de couteaux à scarifier sont de cuivre martelé, signe positif affirmant la force vitale primordiale.

Les aiguilles à tatouer sont recouvertes de fils enroulés de différentes couleurs identifiant le propriétaire, avant d’être chargées de pigment et introduites sous la peau. Les manches sont sculptés en fonction du marquage pour lequel ils sont destinés : rituel, initiatique ou esthétique.

Les tampons gravés ont l’immense intérêt de nous livrer, intacts, les motifs originaux des tatouages éphémères qui ornaient les corps. »

Térésa Small

Dans l'épaisseur du temps

Dans l’épaisseur du temps, 2000

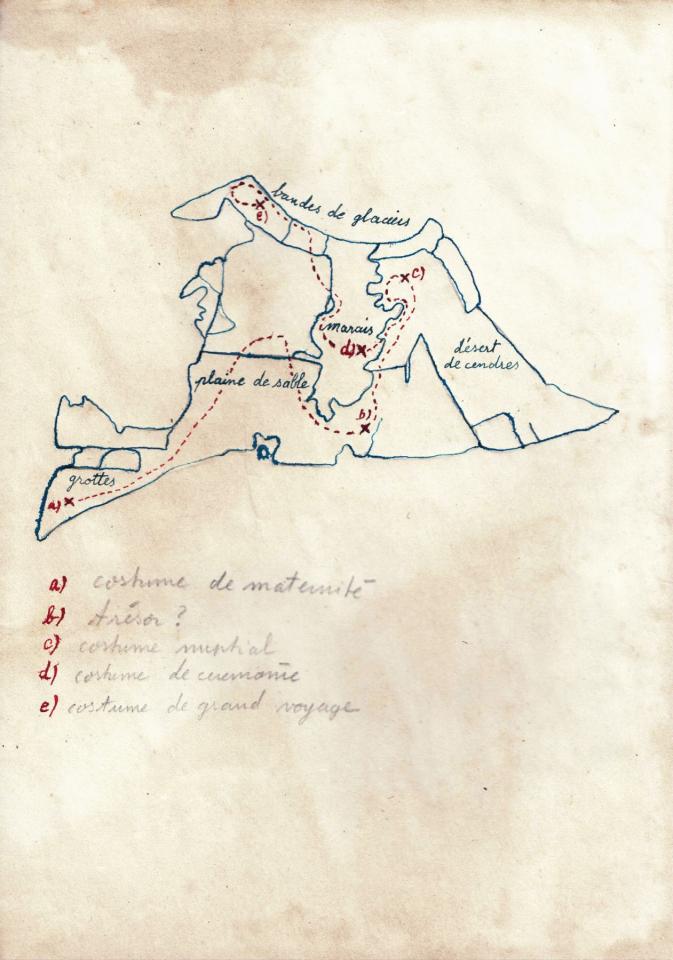

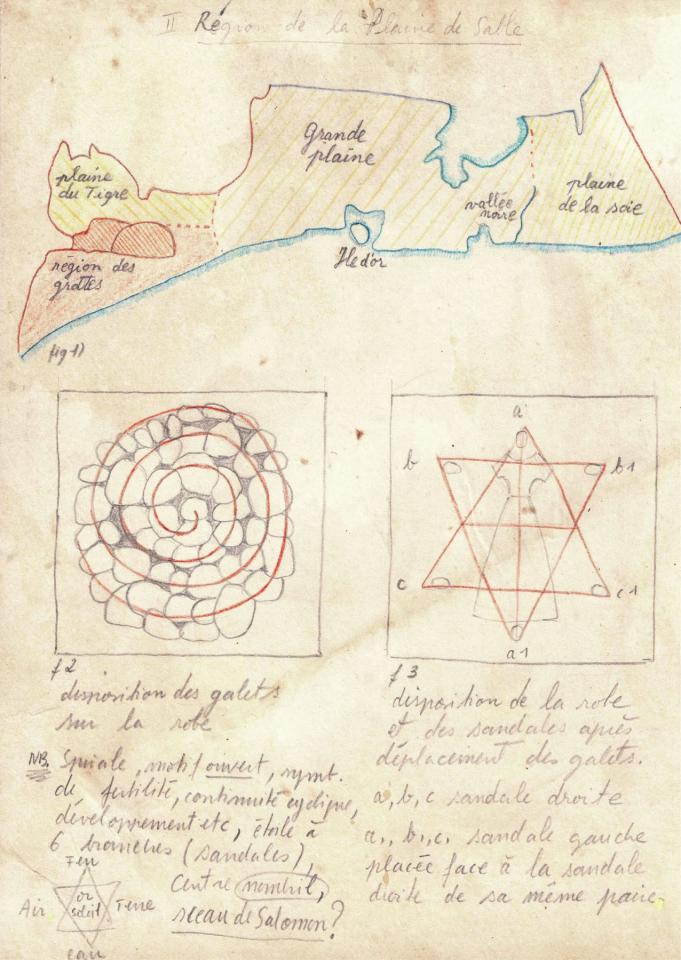

Carnet, 21 x 29,7 cm.

Le carnet rend compte de fouilles archéologiques menées 4000 ans après notre ère. Les divers objets et vêtements découverts lors de ces fouilles constituent le corpus montré dans l’exposition Étrangeté familière à l’Artothèque de La Réunion en 2000.

« Ce qui me surprend le plus dans toute cette histoire, c’est la tournure qu’ont pris les événements. D’abord, on réunit deux artistes. Pas innocemment, bien sûr ; quelque chose les rapproche, les rend familiers l’un à l’autre, dans leur manière de manier les matériaux, leur goût pour des matières domestiques, les farines comestibles, le tissu, les teintures naturelles, les épices, la cendre, la terre omniprésente. On les rapproche à cause de la sensualité commune qui se dégage de leur travail. Très vite, on se rend compte que l’un et l’autre parlent d’autre chose, qu’un autre propos les réunit que l’on ne soupçonnait pas. Qu’il s’agisse de la transformation de la matière par exemple, des lentes mutations qui l’affectent, ou du rôle de la terre qui imprègne, dégrade ou conserve, cette terre dont les strates enferment les fragments du temps prêts à ressurgir.

L’archéologie est une science patiente. Avec la psychanalyse, elle partage la lenteur attachée à la recherche des vestiges de notre histoire. Elle cherche elle aussi dans les profondeurs les traces du passé, met au jour ce qui a été enfoui, ce qui a disparu dans les couches du temps. Elle nous rattache par là à un autre temps, un temps disparu, celui de nos origines. Ce qu’elle donne à voir exerce toujours sur nous une curieuse fascination, créée sans doute par la très grande distance qui nous sépare des objets qu’elle exhume, par leur étrangeté. Pourtant, tout à la fois, nous sentons bien que rien de tout cela ne nous est, à franchement parler, étranger. Nous reconnaissons des ustensiles, un vêtement, les restes d’un foyer ; nous imaginons aisément la présence invisible de simples humains comme nous, proches de nous, au-delà des bouleversements technologiques. C’est cette tension entre le très éloigné dans le temps, l’apparemment inconnu, et le si proche de nos habitudes quotidiennes, si reconnaissables, qui déclenche le charme complexe qui opère lors des expositions archéologiques. Le même charme nous tient lorsque nous découvrons, oubliée entre les pages d’un livre, une photographie de nous-même enfant, si éloigné d’aujourd’hui et pourtant nous collant à la peau à cause de l’identité indiscutable.

Évidemment l’image a pâli, les objets tirés des replis de la terre se sont dégradés, leur matière s’est altérée et notre passé est forcément un champ de ruines. Mais si cette vision nous rend triste et nostalgique, elle nous apaise un peu en nous situant dans le désordre du monde. Et puis, si les traces sont trop effacées, nous avons toujours le recours de nous inventer une filiation, de choisir nos ancêtres, de les créer à partir de bribes ou même de toutes pièces. Nous avons la liberté de parcourir l’espace et le temps, de nous inventer dans son cours incessant, de construire notre rapport au temps qui fuit, avenir et passé compris. Construire, inventer, chacun de nous s’y efforce dans son coin, chacun de nous organise comme il peut ses petits arrangements, puisque décidément chacun doit se débrouiller avec la cendre des morts.

Ce que nous voyons dans les installations que nous proposent Térésa Small et Gino Guédama, ce sont des objets “ merveilleux ”, reconstitutions patientes d’un temps lointain, réminiscences inventées d’un temps originel avec lequel on cherche une réaffiliation réconciliatrice, ou encore fiction roborative et espiègle d’un temps inconnu ou pas encore connu. Ressurgissement d’un quotidien enfoui, les œuvres seraient comme autant d’objets réapparus aux cours de fouilles imaginaires. Formes à la fois proches et singulières, fascinantes comme ces objets extraits des couches du passé, fossiles, et pourtant familiers, empreints d’une étrange proximité avec notre expérience la plus quotidienne, nos sensations domestiques des matériaux, des odeurs, des couleurs.

(…)

C’est aussi de la terre que Térésa Small retire les vêtements étranges qu’elle nous propose, de la gangue protectrice de quelque tourbière nordique qui les aurait conservés passés, mais intacts et merveilleux à nos yeux. Il était à prévoir qu’à force de fréquenter la scène, ses rôles et ses “ déguisements ”, qu’elle dessine et coud, elle en vienne à se prendre elle aussi au jeu. Elle y entre de plain pied en construisant patiemment, point après point l’histoire d’un autre temps, donnant naissance à ces vêtements étonnants à la fois par leurs matières et leurs couleurs, venus de temps très lointains, et par leurs formes qui supposent d’énigmatiques humains.

Ici se dessine clairement la fiction archéologique à l’œuvre dans le propos, et dans la forme même de l’installation qui adopte les règles de la présentation scientifique pour montrer les objets exhumés d’un temps indéfini, suggérant seulement un très lointain futur, un stade inconnu de l’évolution humaine au cours de laquelle nos pieds seraient devenus minuscules et notre taille immense, nous-mêmes après des millénaires de mutation. Et en tension avec cet éloignement, là encore, la proximité, la familiarité des objets et de leur fonction : sandales, parures, costume nuptial ou robe de mater nité. Familiarité des couleurs aussi : le safran, les teintures naturelles dont la recherche occupe l’artiste depuis des années, la terre toujours qui imprègne le tissu de cette lourde robe de grand voyage à la solennité funéraire, le matériau utilisé, ici le lamba-mena, nous le suggérant discrètement. Le vestiaire nous étonne par la richesse décorative, les formes étranges et les matières délicatement ouvragées, et pourtant il nous rappelle la garde-robe domestique, les coquetteries quotidiennes d’aujourd’hui, et le rapport au temps apparaît ici volontairement ludique. Si l’un se veut un peu devineur, l’autre se fait conteuse. Mais l’un et l’autre jouent de la fragilité de la matière, de sa transformation lente, de sa dégradation, des mutations étranges qui adviennent, toutes choses qui sont précisément le travail du temps, et dans l’aller-retour entre un temps si éloigné de nous, enfoui, où passé et futur se mêlent, et notre temps présent, l’un et l’autre se postent comme les passeurs malicieux, attentifs et patients.

Là, l’artiste, se livrant à une étrange archéologie des décombres d’un futur très ancien, nous offre des objets comme ramenés des profondeurs, de la terre ?… de notre inconscient ?… au bord de la disparition, menacés de dégradation, fragiles et par là même précieux, et partant, que l’on ressentirait confusément comme essentiels, peut-être parce qu’ils témoigneraient d’un temps presque effacé de nous-mêmes qui affleurerait au bord de notre conscience. Un univers resurgirait par bribes, recouverts de l’épaisseur d’étrangeté que le temps dépose sur les choses, et simultanément il adviendrait une confuse reconnaissance de nous-même. »

Pierre-Louis Rivière, commissaire de l’exposition Étrangeté familière

Extrait de L’épaisseur du temps, publié dans le catalogue de l’exposition édité par l’Artothèque de La Réunion en 2000.