Cheminer chez Térésa Small où un jour compte pour mille

Par Émilie Renard

2025

Kaz atelier de Térésa Small, Bras-Panon, La Réunion

Pour arriver chez Térésa Small, on a pris la N3 qui passe par l’intérieur de l’île de La Réunion pour la traverser du Sud au Nord, c’est-à-dire qu’on est parties du niveau de la mer pour le retrouver de l’autre côté en passant par des hauteurs1 . Cette route est plus sinueuse, plus longue, plus belle aussi. Installée à l’arrière, j’observe les yeux mi-clos le soleil se lever sur ce paysage de crêtes et de ravines tapissé d’une forêt de fanjans si dense qu’elle semble, en fait, tout à fait confortable. Bercée par les sons de Sibu Manaï et d’Alain Péters, ma trouille viscérale de la voiture finit par me lâcher. À la sortie d’un virage, on aperçoit la mer sombre, profonde. Tout en bas, à Rivière du Mât les Hauts, Térésa Small nous a servi un bissap sur la terrasse de sa maison basse, tout en lambris peint, rose et bleu comme un drapeau. À l’intérieur aussi, le bicolore se décline dans chaque pièce, rendant lisible la structure porteuse de ce qu’elle appelle « ma case-atelier ». À l’image de cette trame colorée, l’organisation des espaces est très claire. Seule la grande pièce principale est entièrement tapissée de livres, boîtes d’archives, boîtes à couture, boutons, bobines de fil, rubans, rouleaux de tissu, avec, comme des pauses dans ce délire de couleurs éclatantes, des photographies noir et blanc, sépia, des cartes postales de peintures, des photographies anciennes ou découpées dans des magazines, figures détourées, épinglées, accolées, superposées. Dans mon souvenir, toutes sont des portraits de femmes qui semblent se regarder, se toucher, discuter entre elles. On dirait même qu’elles se sont tues lorsqu’on a franchi la porte.

Térésa Small nous emmène tout au bout de sa case auprès d’Éternité (2006), l’une de ses premières œuvres, qui trône sur le très grand lit d’une chambre inoccupée. Par « premières œuvres », elle désigne celles qui opèrent un passage entre son activité de costumière de théâtre et sa pratique d’artiste. Costumière : c’est sous cette identité qu’elle est arrivée à La Réunion en 1988, pour peu à peu l’abandonner – troupe, mari, vie de famille avec –, et pour s’installer définitivement dans l’île ; ce passage d’un art dit « appliqué » à un art qu’on dirait moins appliqué n’est pas, lui, une rupture, mais bien plus une longue transition faite d’allers-retours. Sur un large tissu de lin naturel sont cousues trois robes : une jaune, une rouge, une violette. Chacune est appliquée au centre d’un rectangle de tissu blanc et cernée d’une frise ornementale dessinée par de simples coutures brodées. Les robes, toutes rapiécées, sont exagérément étirées et n’offrent aucune ouverture ; elles dessinent les pâles contours de corps allongés, flottants, corps fantômes. Entre elles, des parures : chaussons avec des traînes, collerette et mitaines, tout un équipement pour des marches nocturnes hallucinées, empêchées par des accessoires inadaptés. Dans une sorte de long cartouche au bas de cette composition, un texte est peint en lettres obliques et rouges : « […] They shall ever live immortal. They have gathered all my riches. They have bled to feed my flowers […]. » Ce texte de Béla Balázs est un extrait du livret du Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók. On comprend alors que ces formes définitivement aplaties, aux couleurs passées, tenues comme par des points de suture, sont les silhouettes de ces femmes assassinées de la main de leur mari, ce tueur en série. Pour elles, c’était « le soleil qui poudroie et l’herbe qui verdoie » sans sauveur, sans issue. D’elles, il ne reste que leur sang pour tracer ces lignes, pour nourrir les fleurs, pour teindre les tissus. Car Térésa Small fabrique tout de ses mains, avec des matériaux qu’elle glane sur place et qu’elle a accumulés au fil de sa vie. Elle fait et défait les coutures au gré des besoins, aucune couture ni aucun lien n’est définitif ; une ancienne robe de famille peut prêter un bout de sa broderie à une autre composition et rester accrochée au bas de la jupe, effilochée comme un ornement fragile, témoin d’un passé suspendu. Térésa Small découpe et délave des tissus grattés, rapiécés, désossés, augmentés, pour les plonger dans plusieurs bains de plantes tinctoriales, de fleurs, de jus de légumes, de graines, de sels fixateurs. Dans un mouvement similaire qui consiste à faire et à défaire selon les besoins, Éternité, cette large toile étendue à l’horizontale, est tout autant une peinture qu’un couvre-lit. Elle remplit en effet très bien cette double fonction : elle couvre un lit inhabité, entièrement dédié au repos des femmes-fantômes, et laisse un goût assez viscéral imprimé dans la rétine. Voilà pour cette pièce du fond.

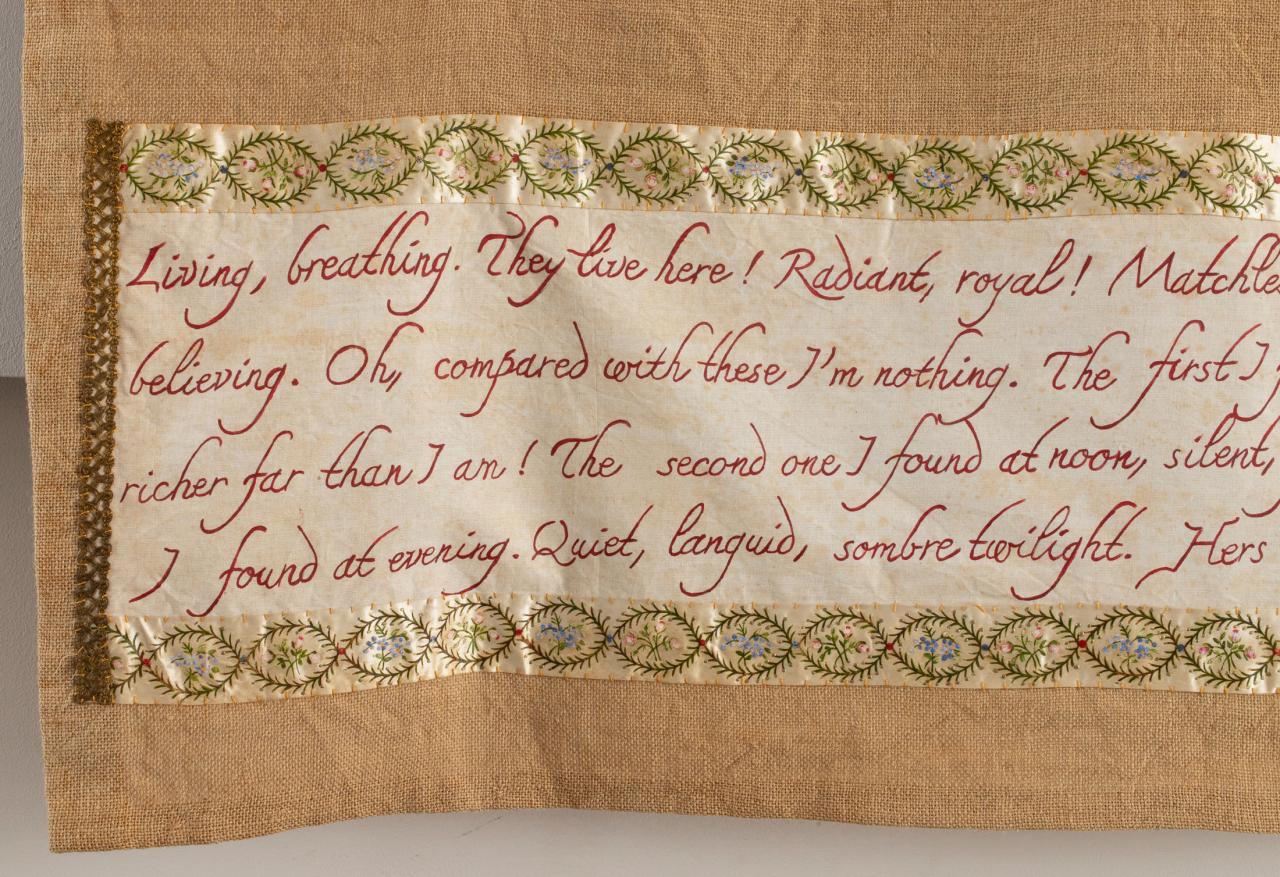

Dans la seconde, un autre couvre-lit, ou plutôt, une autre toile sur tissus, repose à l’horizontale sur un plus petit lit : Le Lac des larmes (2000). Des bribes de plusieurs tissus s’agencent dans une symétrie de tons sourds, bleus et rouges. Elles dessinent un médaillon flottant au milieu de vagues stylisées, pris dans une large bordure symétrique. Dans la partie basse de l’œuvre, une écriture brodée continue l’histoire des femmes de Barbe-Bleue. Cette fois, il s’agit de Judith, la dernière femme, celle qui a ouvert toutes les portes jusqu’à la septième. Elle sait, elle a vu, le meurtre de celles qui l’ont précédée. Et elle garde pour son bourreau des mots doux comme pour se maintenir encore un peu au seuil de sa mort :

« I can see a sheet of water, white and tranquil sleeping water. What is this mysterious water?

– Tears, my Judith, tears, tears. […]

– Sleeping, silver, smooth, unearthly.

– Tears, my Judith, tears, tears. Come, my Judith, come, my Judith, let me kiss you. Come, I’m waiting, Judith, waiting. The last of my doors must stay shut, shut for ever2

. »

Judith se tient dans l’embrasure de la septième porte, pour qu’elle ne se referme pas sur elle. Ses paroles percent et persistent à la surface de ce couvre-lit à la composition architecturée qui ressemble à une porte, celle par laquelle Judith échappe à son funeste destin. Une porte recouvre un lit, elle sépare le jour de la nuit, ce qui est rêvé de ce qui est vécu.

Appliqué et broderie, dimensions 130 x 146 cm.

Dans la troisième pièce, on quitte le récit sans perdre l’écriture. Des compositions colorées, abstraites sont composées d’assemblages de tissus anciens, de bribes d’un trousseau familial danois, boutons de nacre et broderies fragiles, de tissus aux trames presque translucides montés à l’envers et dont les déchirures dessinent des paysages démontés, de phrases tristes, rudes, mais sans nostalgie : « Si seul que je fais bouger mon ombre pour voir », ou encore :« Puisqu’il le faut, entraînons-nous à mourir à l’ombre des fleurs. » Le texte est central chez Térésa Small, comme si le travail du théâtre était encore là, depuis la perspective de la costumière, habilleuse des corps qui incarnent un récit, avec des paroles qui ne sont pas les leurs. Térésa Small elle aussi semble habitée, traversée, comme habillée d’autres voix, d’autres auteur·ices qui l’accompagnent.

De retour dans la grande pièce habitée par toutes ces femmes en papier, Térésa Small nous livre le récit de sa vie, sa famille matrilinéaire, les nombreux pays qu’elle a connus depuis l’enfance. Chaque territoire est marqué d’une étape initiatique qui l’a constituée : le cinéma aux États-Unis, la musique classique en France, l’art moderne au Danemark et aussi la littérature scandinave, les contes d’Andersen, le théâtre expressionniste, et partout la poésie qui la suit à travers son apprentissage des langues. Tous ces territoires mêlés forment aujourd’hui en elle comme un patchwork, cette composition géométrique formée de bouts de tissus rapiécés ensemble, dont la fabrication est collective, domestique et essentiellement féminine. Dans sa case-atelier, Térésa Small poursuit ce travail, formant un collectif féminin à elle seule. Les textes et les figures à la surface de ses compositions abstraites viennent de loin – des contes, opéras, poésies… –, bribes émergées d’un fond merveilleux et ancien, comme autant de tentatives d’échapper à la réalité, plus cruelle, par l’intermédiaire des autres.

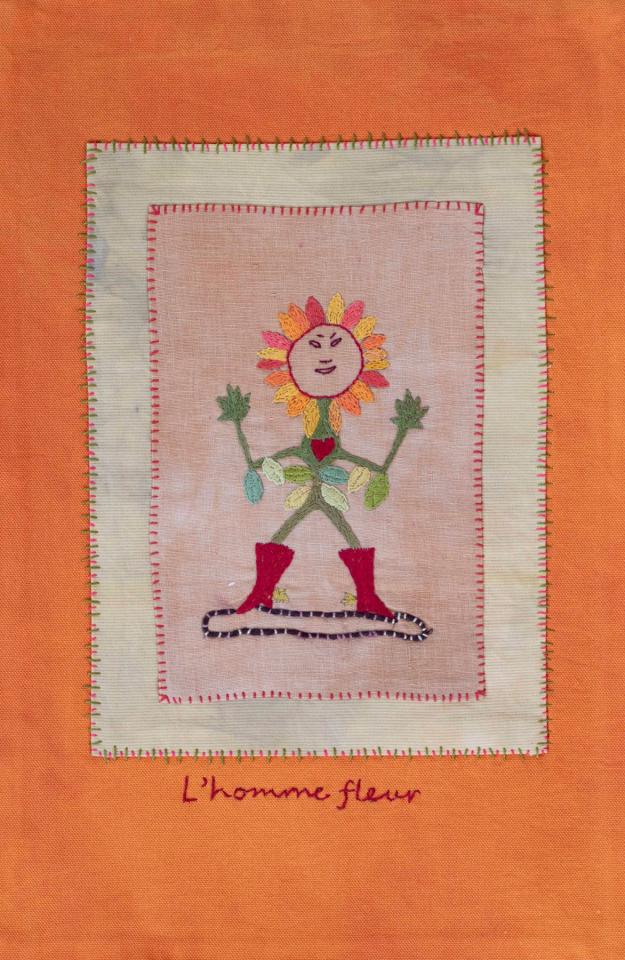

Ici, Térésa Small travaille à un vaste ensemble de plus petites toiles intitulées Papirklip, « papiers découpés » en danois. Elle s’inspire de cette activité d’Andersen, moins identifiée et pourtant si joyeuse, si quotidienne, et prolonge la modestie de cette technique avec les moyens de la couture. Sur chaque toile, elle brode une phrase, un personnage, une architecture – l’« Homme-Fleur », l’« Homme-Moulin », l’« Arbre aux Figurines3

», des châteaux enchantés – sur un fond uni, assemblage de tissus découpés et appliqués par une couture toute simple ; ici, tous les gestes de la fabrication sont lisibles et laissent une trace. Si les formats sont plus petits, leur sérialité forme un vaste ensemble, à l’image de l’univers onirique et foisonnant d’Andersen qui, dit-elle, « donne vie aux choses ».

Papirklip, 2020-2024

Broderie, appliqués de fil d’or, de ficelle, de dentelle et/ou de tissus (lin, coton, coton ajouré, soie), texte peint sur lin et coton, 23 x 29 cm à 32 x 41 cm.

Une autre de ses premières œuvres où les choses prennent vie est L’Enfant et les Sortilèges, qu’elle réalise en 1998. Il s’agit d’une grande toile composée de douze panneaux, inspirée de l’opéra éponyme composé par Maurice Ravel et dont Colette a écrit le livret. C’est l’histoire d’un enfant injustement puni par sa mère et qui casse tout autour de lui par colère. Puis tout se révolte à son tour, chaque objet lui renvoie sa propre souffrance et lui demande, pour cesser de le tourmenter, simplement un signe d’empathie. Panneau par panneau, Térésa Small a retracé cette histoire, renouant par là avec ses propres croyances enfantines que les jouets s’animent la nuit, une confiance enfouie qui sait que tout, autour, a cette capacité à s’animer – humains, animaux, objets, choses plus ou moins répertoriées –, la nuit, sur scène comme dans ses coutures.

Avec l’enfant en colère, avec Ravel et Colette, avec Judith et Barbe-Bleue, avec Béla Bartók, Andersen et l’« Homme-Paysage », avec toutes ces images de femmes épinglées sur ses murs, Térésa Small compose autour d’elle ce que Geneviève Fraisse appelle une lignée4 , c’est-à-dire des constellations de relations tenues par des liens singuliers et transhistoriques, qui lui sont propres, à rebours d’une histoire des beaux-arts qui préfère trop souvent égrener des destins individuels et héroïques plutôt que d’observer les vagues collectives se former alentour. Ce travail est le fruit d’un syncrétisme entre les registres, les techniques, les âges de la vie. Térésa Small n’a pas appris le textile aux Beaux-Arts de Caen, puisqu’il n’y était pas enseigné, sans doute relégué à un registre mineur, trop féminin, trop artisanal. Mais le textile a toujours été son médium, et par là le travail de la couleur autant que la trace du geste. Le choix de cette technique, à mi-chemin entre peinture et installation, manifeste la détermination d’une femme qui refuse les hiérarchies instituées entre les arts dits majeurs et mineurs, entre l’art sans conditions ni contexte et les arts décoratifs, ancrés dans une localité, une histoire, une vie. Si longtemps cantonnée à la sphère domestique et aux arts décoratifs, la couture se défait de ces préjugés pour retrouver aujourd’hui la possibilité d’être regardée pour ce qu’elle est : un art de la durée, fabriqué de couches ; une pratique quotidienne, souvent domestique, aux caractéristiques féminines, sans pour autant être assignée à celles-ci, ni essentialisée. Cette pratique quotidienne, modeste, est chez Térésa Small faite de concentration et de rêveries, d’imaginaires enchantés. Dans ce monde fragile, le réel perce dans la matérialité du tissu décousu, dans la fragilité de certains tissus anciens, de lignes instables, dans la lisibilité de la technique et du fait main. On perçoit la sédimentation des durées propres à chaque couche de tissus dans ces montages, on perçoit la valeur sentimentale qui peut se loger dans les tissus, broderies de famille qui sont passées de main en main, de corps en corps. Térésa Small construit un monde d’une intimité douce, un itinéraire solitaire marqué par une conversation silencieuse et continue avec ces constellations d’amies et de pair·es.

- C’était le 15 mai 2024, lors d’un « Meet-up » organisé par Documents d’artistes La Réunion, avec Bérénice Saliou et Mathilde Rousselie, auquel j’étais invitée avec Astrid Dalais. ↩

- Le texte est extrait de Béla Bartók, Le Château de Barbe-Bleue, livret de Béla Balázs, créé en 1918 à l’Opéra de Budapest. ↩

- Ces titres d’œuvres sont empruntés par Térésa Small à Andersen. ↩

- Geneviève Fraisse, « La nécessité de la lignée », préface à Isabelle Alfonsi, Pour une esthétique de l’émancipation, Paris, Éditions B42, 2019, p. 5-7. ↩