Le chien Nomba

Par Edward Roux

2020

D’abord, j’ai pensé que le chien et moi, on n’avait rien à faire. Enfin, pour le chien, je ne sais pas. Il venait avec moi qui n’avais rien à faire. Lui, avait-il à faire ? Que faisait-il ?

Il me voyait partir vers la forêt, il me suivait, parfois me précédait. À y réfléchir, était-il en avant ou en arrière de moi ? Avait-il une raison de m’accompagner, ou de se faire accompagner par moi ? Était-ce un partage ? Dans quelles proportions ? Le partage, c’est toujours un calcul. Ce chien a-t-il des projets ? Ou est-il simplement un faisceau de causes ? Une seule l’entraîne-t-il ?

Et de moi ? Quand ai-je été envoyé promener ? Par quels automatismes Depuis quelle particule ? À la première vie ? Quand la bête « sapiens » a cru penser sa course ?

L’automatisme qui provoquerait la promenade, ou bien ce courant venu d’une combinatoire de forces inépuisables, ou encore la pensée qui m’orienterait vers la forêt, la conscience les révèle. J’existe, cela se raconte.

Le monde élabore la conscience. « El mundo es ancho y ajeno » écrit Ciro Alegría, le monde est vaste et étrange. Les consciences, chacune pour soi, l’examinent.

Animalia, 2018

Installation, Bambou, bois , acier, tissu, papier, plumes, hauteur 700 cm, diamètre 300 cm.

Photographie © Sébastien Fraysse

Jack Beng-Thi figure un monde prenant conscience de soi dans et par l’homme. Une fois, autour d’un pilier central, l’artiste a construit un édifice, faisceau de longs bambous - des barreaux pour limiter ?Séparer ? Abriter ? Enfermer ?. Matière qu’il a lissée en se brûlant les doigts. Par la sensation, la souffrance, le plaisir, l’effort physique, il incorpore son projet dans la réalité.

Jack Beng-Thi évoque l’oiseau : le haut cône, corps de l’animal ses ailes repliées, le volume au-dessus, son jabot, et, la tête sculptée qui surmonte : c’est un archétype identifiant des animaux dont l’homme. Il s’agit de voir ce qui est commun à la nature et à l’art dans les formes, les comportements, et ce qui établit leurs relations.

Ainsi, la construction est un cône sommé par un bulbe – de vulva, vulve -, toit galbé venu de l’Inde. Comme le Taj Mahal de l’Uttar Pradesh, mausolée qui évoque la mort immense et impérissable, reçoit un canal rectiligne, la hutte de Jack Beng-Thi embouche un tube cerclé de quelques anneaux jaunes.

Par cette conduite, oblique lente sur le sol, la matrice reçoit le monde fécond et engendrera une idée du monde, une culture. Or, à La Réunion, ce conduit est une vouve - le mot viendrait du malgache « vovo », trou-, nasse-, pour capturer les bichiques, ces alevins délicieux grouillant dans l’océan fertile.

Cette circulation à deux sens caractérise un mode d’attraction : capture de la vie, façon de la donner, de tuer, ruptures, tortures effroyables, entrelacements des existences. Une « des manières de faire des mondes » (Nelson Goodman).

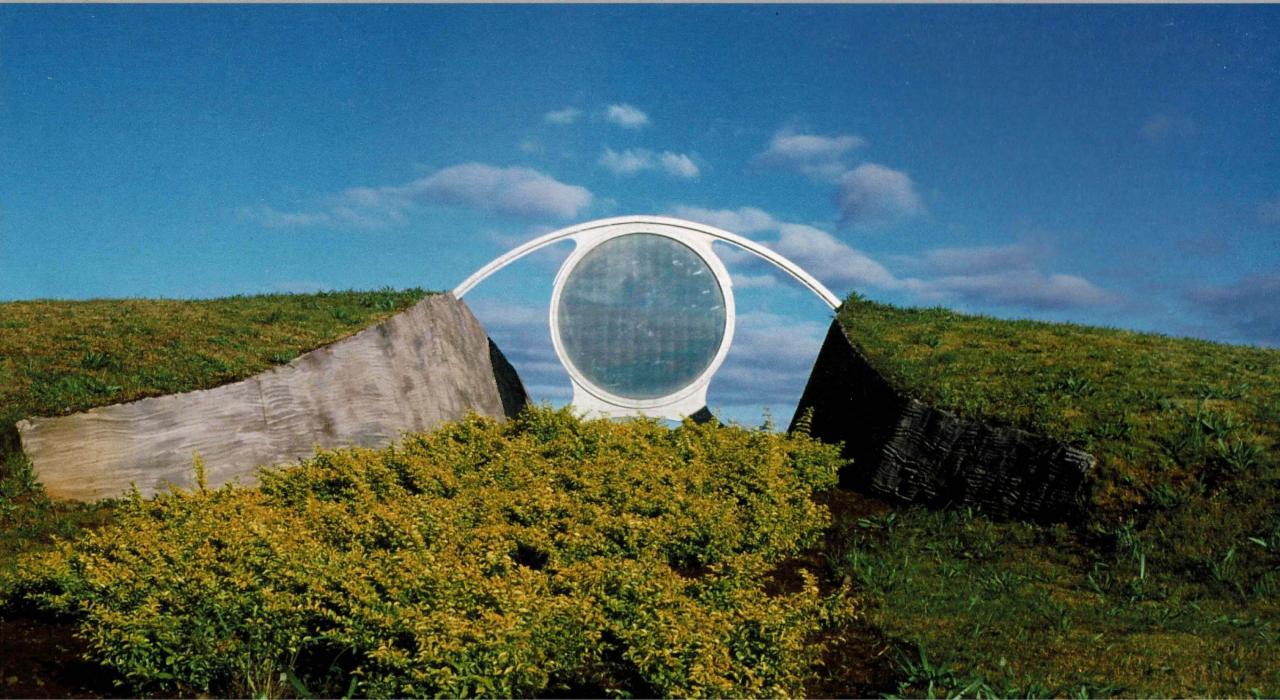

Naguère, Jack Beng-Thi dressa un grand œil de métal et verre dans la ville du Port. L’œil était sur la butte et regardait le port. Dans une même vision, avec les hauteurs de l’île en fond, c’était le joli petit pays gavé par les conteneurs, laminé par les champs de cannes. Aujourd’hui l’œil est crevé (mais réparé, déplacé : il faudra que j’aille y jeter un œil, comme je l’ai fait au début du XXe siècle.)

Ailleurs, au cimetière de Saint-Paul, Jack Beng-Thi montre des esclaves débarquant à La Réunion. Ils perdront leur langage, leur culture, leur nom, Jack Beng-Thi les raconte robustes qui avancent. L’horreur du passé contient le désir nécessaire de rétablir la vie.

Pour Walter Benjamin, sur l’aquarelle de Paul Klee datée de 1920, la figure de l’ « Angelus Novus » s’éloigne de ce qu’elle regarde : le passé en ruine. Du paradis, la tempête du progrès destructeur, contraint vers l’avenir.

Chez Jack Beng-Thi, les esclaves poussés par le vent de l’enfer auquel ils tournent le dos considèrent l’avenir avec espoir : depuis l’origine de cette histoire, ils sont des hommes en lutte contre le courant atroce. Évadés, marrons, leur bagne, l’île étrangère, devient un refuge, la terre natale. L’artiste accorde les contradictions fondatrices du peuplement de l’île. Ces damnés sur la terre, nous regardent à présent. Les époques sont rassemblées, elles s’opposent dialoguant. Jack Beng-Thi ouvre un passage entre les désolations d’antan et la fabrication d’ici.

Depuis les multiples mémoires du monument, Jack Beng-Thi rappelle aujourd’hui les contacts évidents entre l’île, les animaux et les hommes. Car à La Réunion, comme ailleurs, ce sont des populations entières d’insectes, d’oiseaux, de reptiles, de poissons et de mammifères qui sont menacées, qui disparaissent.

Dans la cour, je ne vois plus que rarement deux ou trois minuscules oiseaux Tec-tec, au lieu de dizaines d’entre eux se trémoussant sur les plantes arrosées.

Oraison aux âmes miraculeuses, 2013

Cimetière marin de Saint-Paul, La Réunion

Jack Beng-Thi avive la mémoire par des sons de la nature. Qui s’approche du monument, écoute modulée par le canari, un trille vif et tranquille, des roulements soutenus, la répétition de sifflets comme un appel. Une fois dans l’habitation, je subis l’assaut des cris d’un groupe de martins, espèce de mainates de La Réunion. Ils criaillent, trompettent dans les aigus, lancent un miaulement bref. Je ressens ces sons. Je ne comprends pas leur pétillement, l’exultation des oiseaux ou leur vacarme. Avant de donner un sens à ces sons, je ressens, je reconnais la vie.

Je marche avec le chien. Il séjourne dans un ensemble de « Finlandaises », villas élevées entre les arbres géants à la Nomba, village près de l’estuaire du Gabon. Alors, le chien s’appelle « Nomba ». Il fréquente tous les humains de la cité.

« L’homme habite en poète… », écrit Hölderlin. Au chien « Nomba », je ne prête aucune pensée qui serait mise en paroles selon ma grammaire. Je corresponds avec cet être vivant avant que la pensée soit consciente. Nous déambulons dans la forêt, à travers les marigots. De drôles de poissons qui respirent aussi en l’air sont perchés sur les racines des palétuviers. Nomba et moi, nous nous accompagnons selon des élans oubliés qui nous animent. C’est le chemin solitaire que nous faisons ensemble, homme et animal. Souvent étrangers l’un à l’autre : depuis quand ? Nos différences paraissent nous lier.

Jack Beng-Thi ne commémore pas une date immobile. Il en donne la cause, un mouvement, et il décrit le mouvement causé à partir de cette date. Jack Beng-Thi n’est pas gentiment naïf. Il sait que l’abolition de l’esclavage n’est pas seulement le fruit de la lutte, non plus de l’altruisme. L’esclave n’est plus nécessaire quand il devient moins rentable que le prolétaire. Le prolétaire n’en a pas fini avec le malheur. On connaît les multiples enquêtes menées au 19e siècle. Par exemple, ceci à Lille en 1891 : 90 pour cent de la richesse appartient à 10 pour cent de la population, et 63 pour cent d’autres personnes n’ont que 0,18 pour cent de cette richesse.

Parmi les « milliards de signaux », partition immense que nous percevons « à chaque seconde » (Éric Kandel, prix Nobel de physiologie en 2000), Jack Beng-Thi compose son palais mélodique et rythmé. Aujourd’hui, écoutons aussi le vacarme, l’alerte.