Entretien avec Stefan Barniche

Par Céline Bonniol et Mathilde Rousselie

2025

Peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours ?

Stefan Barniche

Je m’appelle Stefan Barniche. Je suis arrivé à La Réunion à l’âge de 4 ans, ma maman est créole réunionnaise et mon papa est né à Conakry, en Guinée. C’est important de préciser ces éléments car ils ont une influence sur mon travail.

J’ai grandi ici, sur l’île, et à mes 18 ans, je me suis inscrit aux Beaux-Arts du Port, l’école en était vraiment à ses tout débuts. J’y suis resté deux ans, puis j’ai participé à un programme d’échange proposé par Alain Séraphine1 . L’idée était de permettre à des étudiant·es de La Réunion de poursuivre leur cursus à l’École des Beaux-Arts de Bourges, tandis que des étudiant·es de Bourges venaient étudier sur l’île. Je termine mon cursus à Bourges en 1995 (j’obtiens mon DNAP) puis j’entre aux Beaux-Arts de Paris et j’y reste jusqu’en 2000, année au cours de laquelle j’obtiens mon DNSEP. Dans le même temps, je passe une licence de cinéma. J’ai grandi avec cet art, notamment grâce à mon grand-père et à mon arrière-grand-père qui avait ouvert la première salle de cinéma à La Réunion. Encore aujourd’hui, c’est quelque chose qui influence beaucoup ma vie et ma pratique artistique.

À côté des Beaux-Arts et du cinéma, j’ai fait du jujitsu brésilien et de l’apnée en compétition. Cela fait également partie de mon parcours et de mon équilibre.

Entre 2000 et 2003, j’enchaîne les boulots alimentaires dans la capitale, puis finalement je rentre à La Réunion car j’ai vraiment besoin de me reconnecter à ma famille et à mon île. On me propose alors un poste de professeur d’arts plastiques, que j’occupe encore aujourd’hui. J’enseigne à plein temps au collège et au lycée, et à côté, tous mes temps libres sont consacrés à ma création personnelle : je crée, je cherche, j’active, je réactive, je collabore.

Ma pratique se fait alors un peu dans l’ombre. Je vois régulièrement passer des appels à candidatures pour des résidences. Au début, je me disais que ce n’était pas pour moi, que je n’en avais pas besoin. Je me suis donc créé mes propres « résidences », en prenant par exemple mon billet d’avion et en allant me poser quelque part. J’ai réussi à trouver ma propre économie, autofinancée, ce qui m’a offert une certaine liberté. Bien sûr, il m’est parfois arrivé d’avoir envie de collaborer davantage avec les institutions culturelles, pour bénéficier de rencontres et de temps de création ou d’immersion plus longs. Mais le cumul de mes activités rend cela difficile. La plupart du temps, cette stratégie m’a permis de répondre à mes envies et à mes besoins, au moment où ils se présentaient. Récemment, j’ai eu une petite fille, ce qui m’amène à expérimenter un nouveau rapport à l’espace-temps du monde… et à moi-même ! Finalement, je produis désormais des œuvres au rythme de mon quotidien.

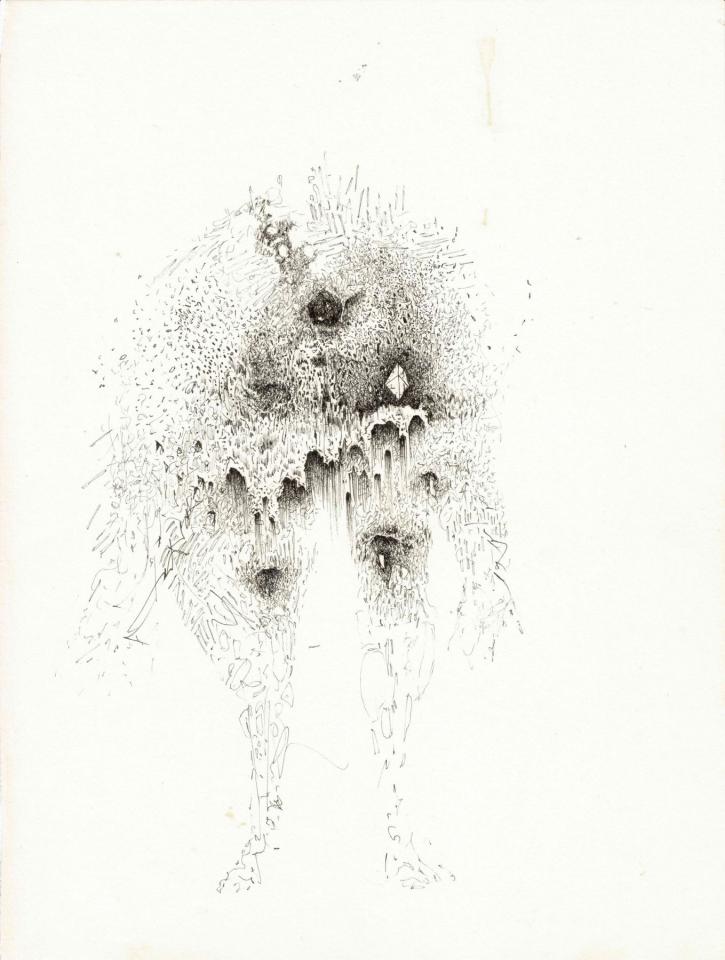

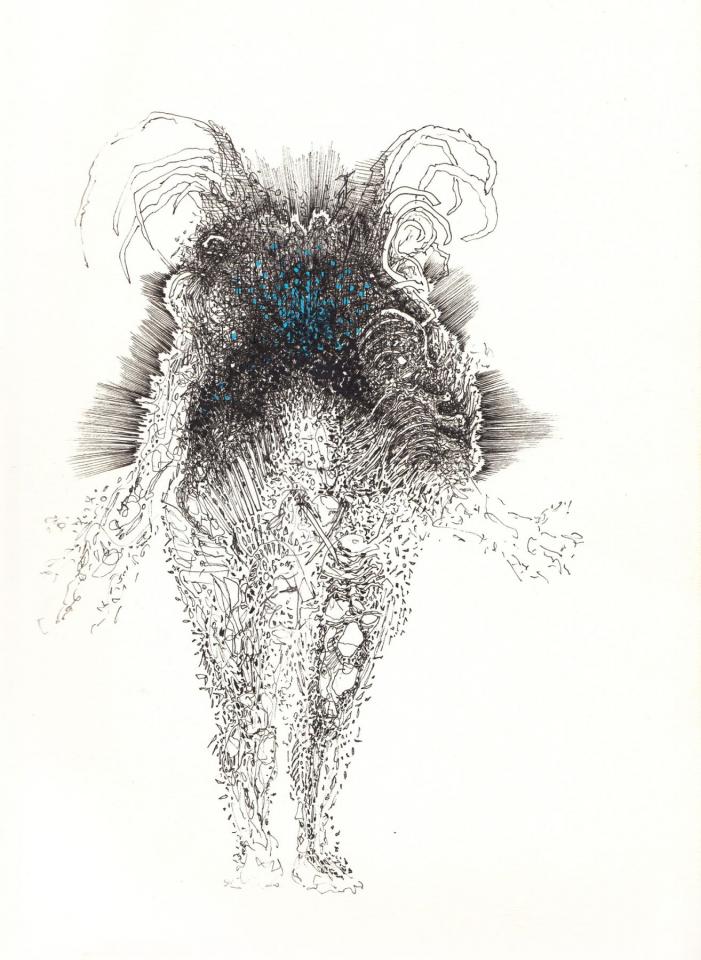

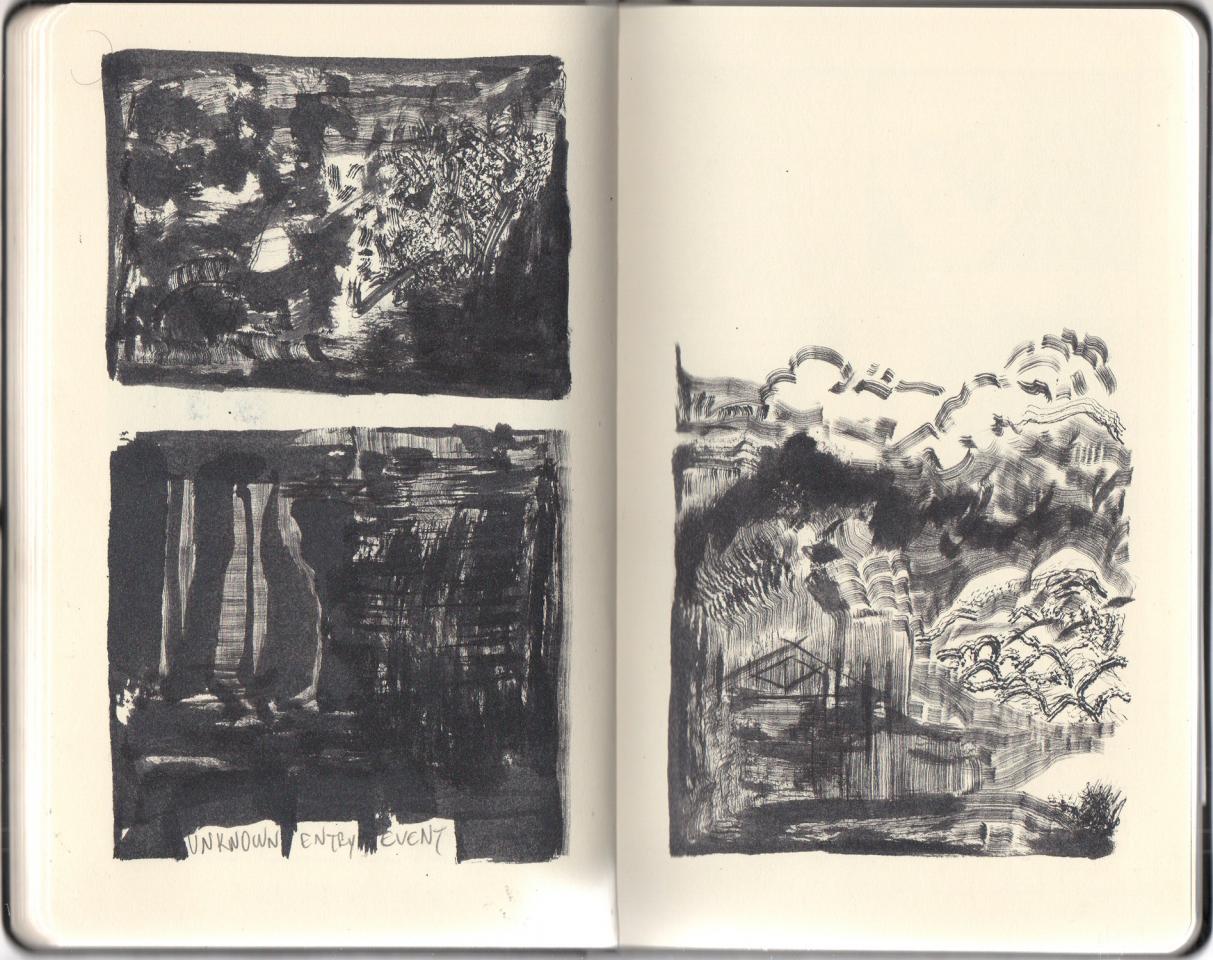

Gardien, depuis 2016

Encre et/ou posca et feutre, 29,7 x 21 cm.

Tu utilises plusieurs médiums — dessin, vidéo, installation, photographie, collage, son… Comment navigues-tu entre eux ? Est-ce qu’un projet appelle directement un médium précis, ou est-ce plus impulsif, comme une intuition qui t’oriente ?

SB

Je fonctionne beaucoup à l’intuition, par coïncidences, souvent dans l’urgence, avec une multitude de choses en cours en même temps, que ce soit du dessin, du son ou de la vidéo.

Malgré cette dispersion apparente, certains projets révèlent une dynamique de convergence : chaque médium participe à l’émergence d’un scénario global, souvent pensé sous la forme d’une exposition. Cette orientation esquisse, en arrière-plan, la tentation d’un art total, dans l’esprit de la gesamtkunstwerk2 .

C’est le cas, par exemple, de mes projets The Quest for the Holy Toy, KABANE SONORE ou Radio Terla, où une multitude de médiums coexistent dans un même espace-temps, sans réelle hiérarchie.

Donc tu ne te sens pas plus artiste sonore que dessinateur ?

SB

J’ai conscience que, étant autodidacte du son, j’ai parfois ressenti ce qu’on appelle le syndrome de l’imposteur. Mais, au fond, le plaisir de faire du son finit toujours par l’emporter. En 2019, par exemple, Soleïman Badat et moi avons été invités par Labelle à participer à la première Nuit des musiques expérimentales à Léspas culturel Leconte de Lisle. À ce moment-là, je me disais : je suis plasticien, et les plasticien·nes ne devraient peut-être pas empiéter sur le terrain du spectacle vivant, même lorsqu’ils font du son… mais j’y suis quand même allé. Finalement, tout s’est très bien passé. Grâce à cette expérience et à d’autres projets sonores, aux retours du public aussi, une forme de légitimité s’est installée. Cela a peu à peu débloqué mes croyances, pour me ramener à l’essentiel : le plaisir de créer et de partager une expérience sonore, tout en me sentant libre de passer du champ des arts plastiques à celui de la musique.

Pour revenir à la question du choix du médium : je peux en choisir un d’abord par plaisir. Ce choix me permet d’explorer certaines thématiques. Mais en explorant, je me heurte aussi à ses limites. C’est souvent à ce moment-là que je cherche autre chose, que je change de stratégie… et parfois de médium. Ça peut même être la cuisine ! Qui, à sa manière, est une magnifique forme de bricolage.

Cela dit, ce qui reste récurrent dans mon travail, c’est le dessin, le son et les images en mouvement : ces médiums s’articulent assez naturellement entre eux.

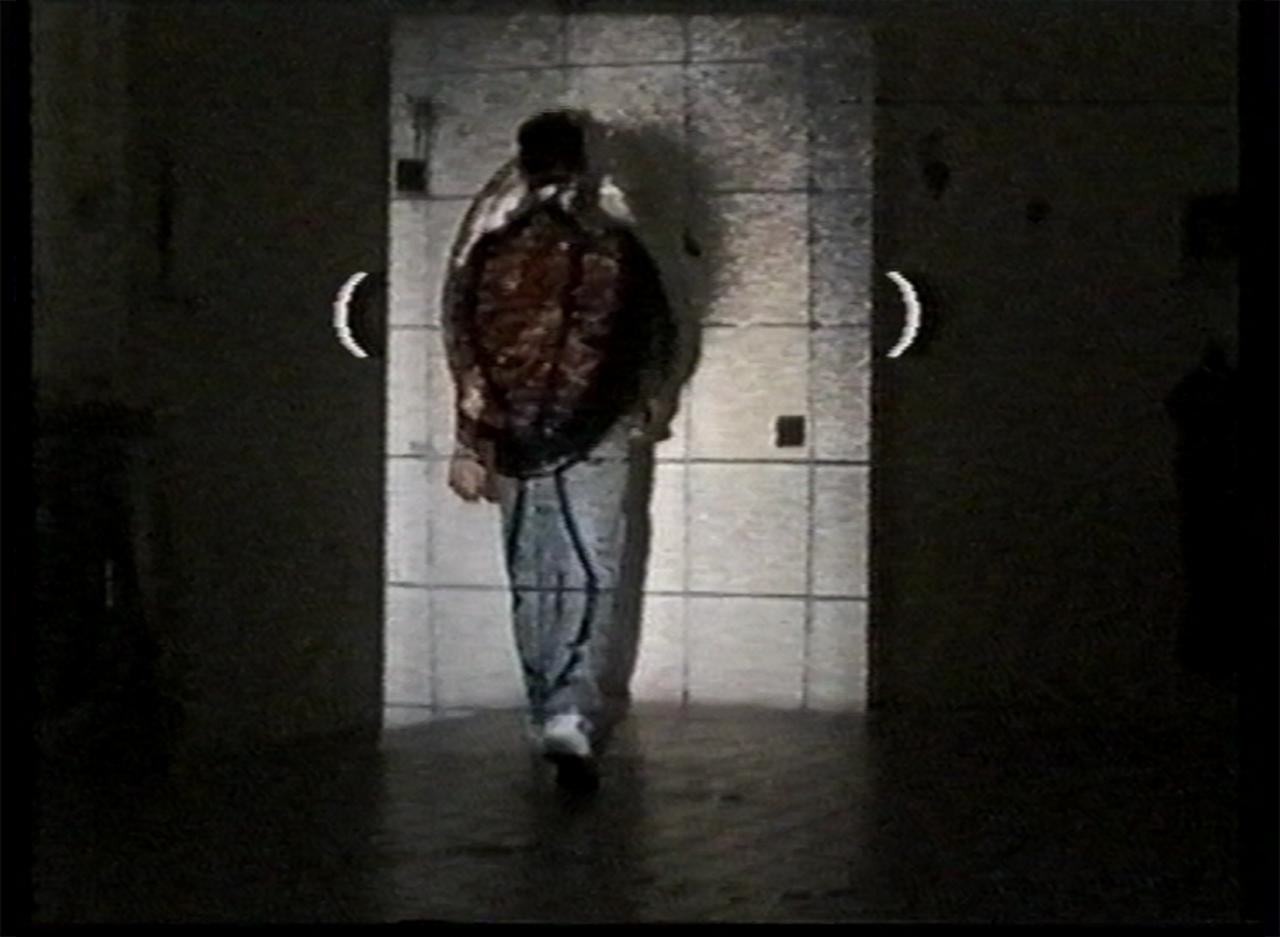

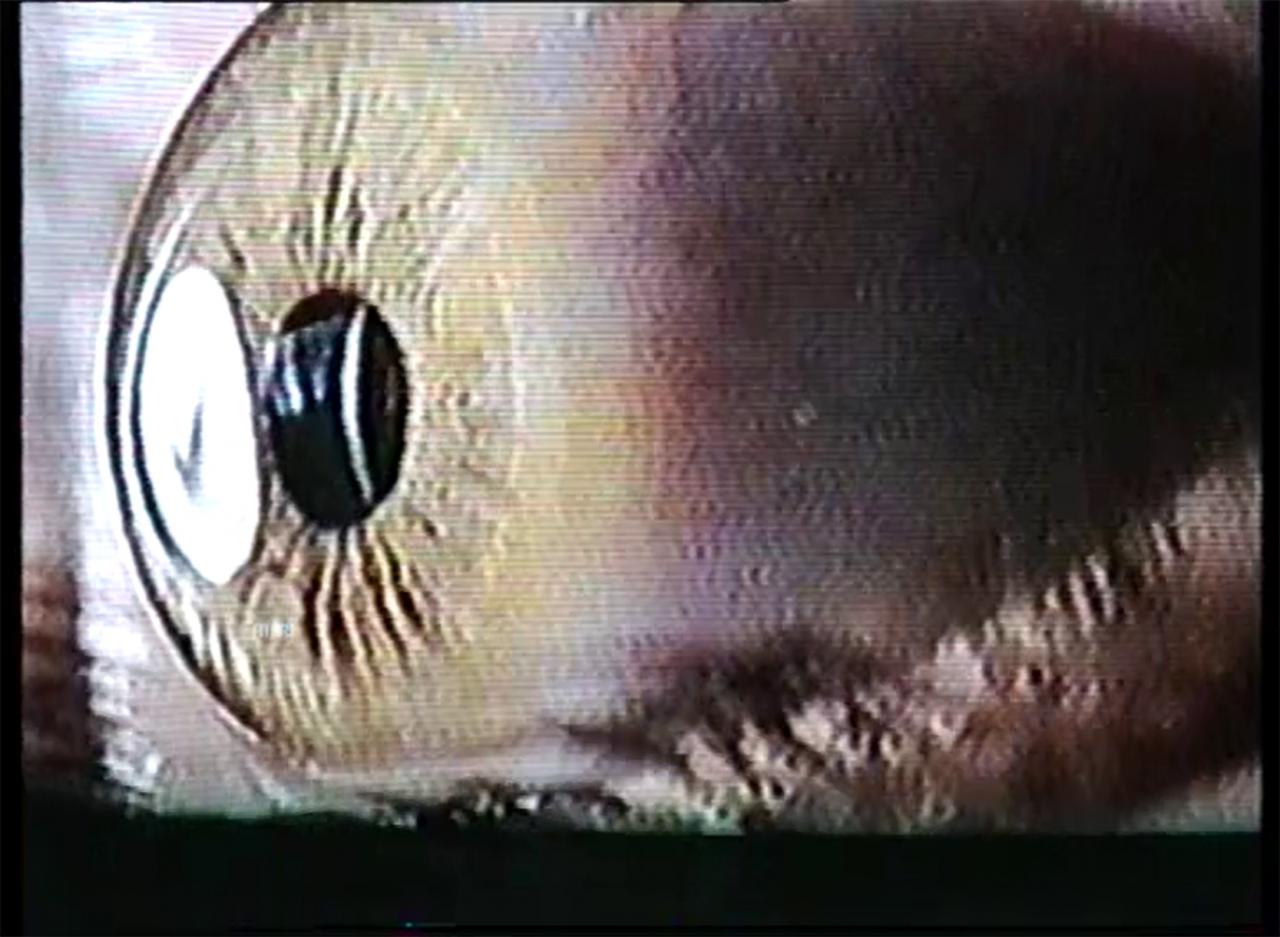

ULYSSE @ HOME, depuis 2020

Série de 21 vidéos, durées et dimensions variables.

Images extraites des vidéos.

Peux‑tu décrire plus en détail ton processus de création ?

SB

Les notions de vases communicants, d’errance, d’archive ou de motifs obsessionnels pourraient illustrer de manière globale ma façon de travailler.

Par exemple, pour mon carnet-roman-graphique Les Heures, j’ai écouté des radios locales ou internationales, des podcasts, j’ai regardé les actualités en ligne. Je me suis imprégné par fragments de ce que j’ai entendu, et cela s’est presque aussitôt transformé en une suite de cases dessinées, parfois accompagnées de phrases ou de mots en guise de légendes. J’ai souvent retravaillé les dessins ensuite tout en essayant de préserver cet aspect fragmentaire, cette forme de collage narratif qui m’intéressait.

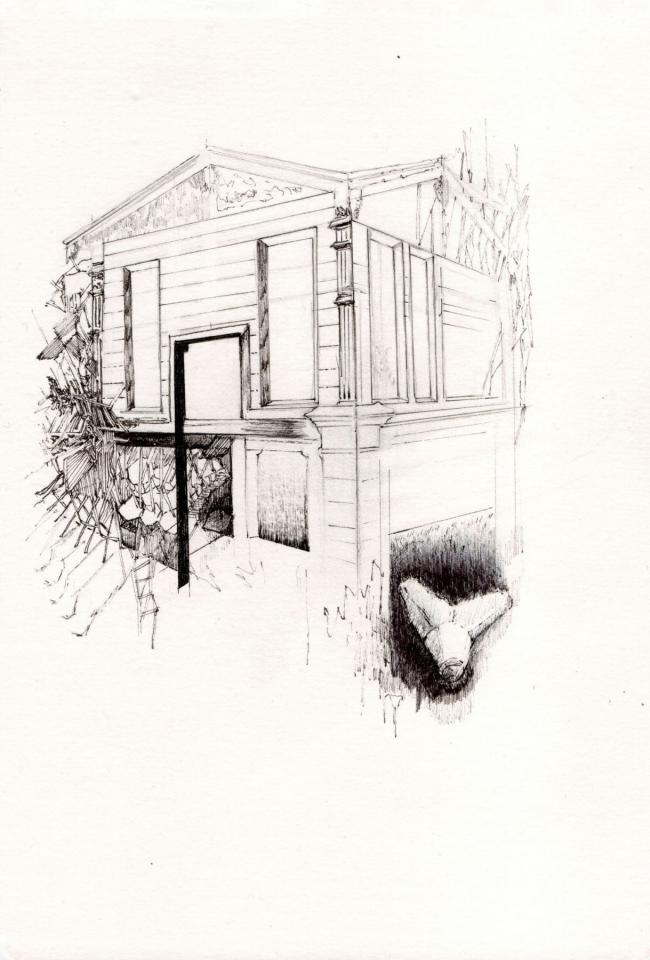

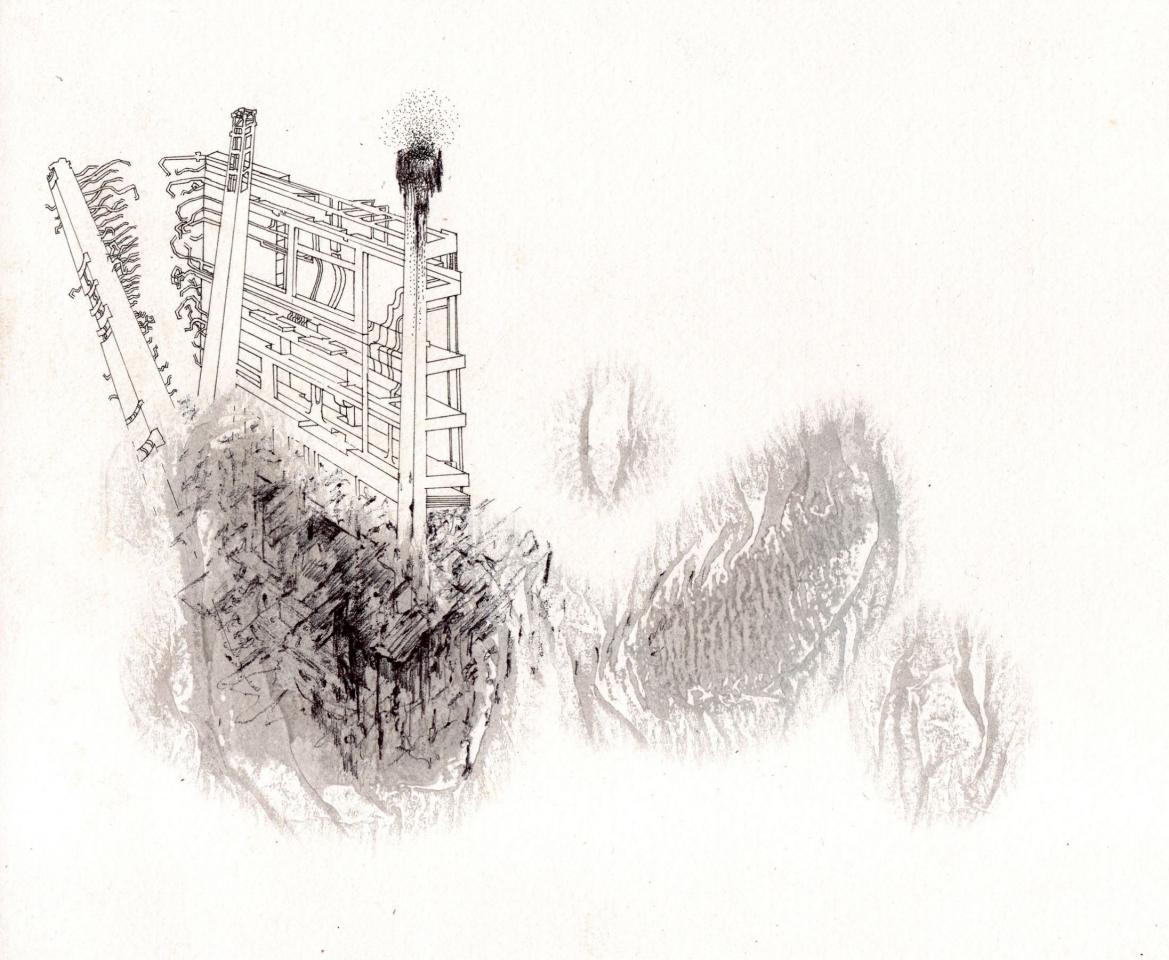

Pour C’EST UN GRAND TERRAIN DE NULLE PART, tout est parti de croquis de lieux imaginaires que j’ai combinés avec des croquis de détails de lieux réels que j’avais visités (usines, temples, cases créoles abandonnées…). Je les dessinais souvent sur place, rapidement, de façon nerveuse, puis j’en sélectionnais certaines parties pour les retravailler et les assembler à d’autres, comme si je travaillais avec des calques. Peu à peu, une nouvelle étape s’est imposée : une extension des dessins à travers la vidéo d’animation 2D et 3D. Je me suis demandé : qu’est-ce que ça ferait de voir ces lieux, ces architectures dessinées s’animer et prendre vie ? L’idée d’une architecture vivante — au sens d’animée ou habitée par un esprit — m’a toujours fasciné. Qu’il s’agisse du cinéma (Amityville, Poltergeist, Playtime, One Week, Mon Oncle, Shining) ou de l’écriture (Les Cités obscures de Schuiten, Ici de Richard McGuire, ou le roman La Maison des feuilles), je reste profondément attiré par le motif de la maison vivante.

C’est peut-être comme ça que le processus se met en place, par enfilade. Les possibilités défilent devant moi, et à un moment donné, j’ai besoin d’aller voir ce que ça peut donner. Inévitablement, cela entraîne aussi une sélection, les pistes s’éliminant peu à peu. C’est une façon d’épuiser le sujet.

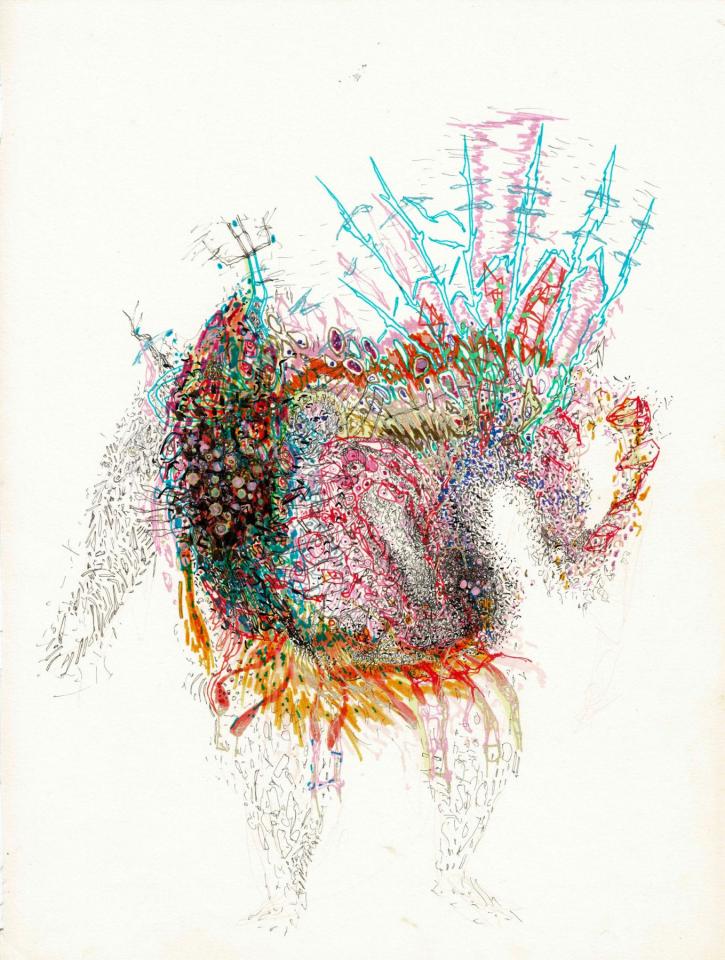

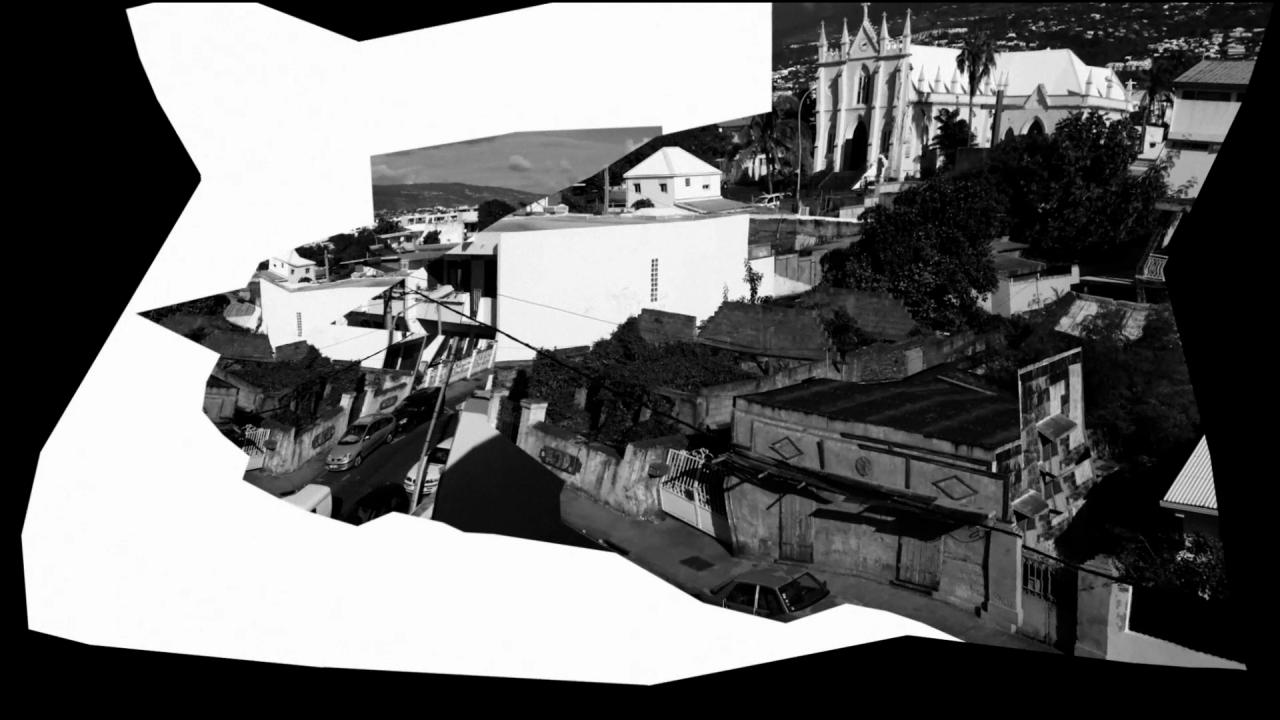

C’EST UN GRAND TERRAIN DE NULLE PART, depuis 2006

Corpus de dessins et de vidéos, techniques, dimensions et formats variables.

Peut-on dire que tu fonctionnes par association d’idées ?

SB

Oui, c’est ça, par vases communicants. Si ma façon d’opérer avait eu une forme, elle aurait pu relever de l’opportunisme du quotidien, de la contamination d’idées, un processus parfois exponentiel, voire obsessionnel sur certains sujets. Il y a ce qui me vient de l’extérieur — du quotidien, des voyages — et ce qui réapparaît de mon intérieur, ce qui n’en a pas fini avec moi.

Par exemple, au début de mes études, il y a eu le motif du banyan que j’ai tenté d’épuiser sous toutes ses dimensions. Depuis quelques années, la ruine contemporaine et ses formes dérivées, comme la case créole abandonnée, ont occupé une bonne partie de ma pratique visuelle, ainsi que les archives, la mémoire : comme dans un de mes derniers projets, Radio Terla. J’ai repris ces motifs de ruines, de cases et d’abris, qui se sont articulés avec tout un corpus sonore composé d’archives de l’île, réelles ou réinventées.

C’est comme s’il fallait pousser ces motifs jusqu’à ce qu’ils m’ennuient ou qu’ils se vident de leur sens. Une fois que c’est fait, je passe à autre chose. Parfois, cela prend la forme d’un épuisement ; d’autres fois, un élément ouvre une nouvelle porte, puis une autre, et là, c’est du domaine de l’expansion.

Cette notion d’expansion, je l’ai évoquée avec Myriam Omar Awadi dans le cadre de notre exposition Mécaniques ondulatoires, à la Galerie du Téat Champ Fleuri en 2010. J’avais installé un grand papier sur lequel j’avais écrit le maximum de mots qui me venaient sur le moment. Sur le mur d’à côté, j’ai écrit « À qui appartient ce mur ? ». J’y avais laissé un stylo, et les visiteur·euses ont écrit leurs réponses. C’était de l’ordre de la pensée flottante et cela illustrait pour moi le flux ininterrompu et permanent de la pensée. Probablement une réminiscence de ma lecture de George Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, plus de dix ans auparavant.

Photographie © Olivier Padre

En termes de méthode de travail, ton mode de production peut-il s’apparenter à un exercice continu, une pratique quotidienne sans but défini, ou est-ce que tout ce qui naît de ces productions un peu spontanées est amené à devenir des pièces à part entière ?

SB

Il y a des périodes où je ne produis rien. Certaines pistes sont mises de côté, parfois définitivement, parfois pour longtemps. D’autres reviennent de façon obsessionnelle, comme mes vieux réflexes cinéphiles. J’ai une véritable banque de données de films, d’interviews d’auteurs, que j’archive, classe et reclasse soigneusement au fil des ans. J’ai aussi des archives d’internet, des vieilles vidéos de films de famille amateurs… Tout m’intéresse. La vie des gens me fascine. Cela me rappelle le travail du photographe Romain Philippon et de l’équipe de Fragments, avec qui j’ai collaboré : lorsqu’ils passent trois mois ou plus quelque part pour un projet, ils s’abstraient un peu d’eux-mêmes pour se concentrer sur l’autre. Bien sûr, il reste toujours quelque chose de soi, mais c’est allégé, on écoute, on observe.

Cela me rappelle aussi Errance de Raymond Depardon, que j’avais acheté à sa sortie en 2000, l’année de mon diplôme aux Beaux-Arts de Paris, un clin d’œil à mes propres années d’errance dans la capitale. Des années plus tard, cette notion reste centrale dans mon rapport au monde. Aujourd’hui, face à la vitesse et à l’omniprésence des outils technologiques, on aurait presque l’injonction de ne jamais errer ni s’ennuyer.

Le trop plein d’informations peut également amener à une autre forme d’errance.

SB

Oui c’est vrai. J’archive et je stocke des données numériques comme si je voulais me fabriquer une mémoire du monde personnelle, au cas où internet ou les bibliothèques disparaîtraient ! Il existe un reportage fascinant, je crois que c’est au Ghana : les habitant·es créent un internet sans internet. Ils·elles récoltent une grande quantité d’informations par copier-coller et se constituent des banques de données avec un peu de tout, pour bricoler une voiture par exemple. L’accès à internet posant parfois problème (coût trop élevé ou bas débit), ils·elles fabriquent et partagent ces ressources de manière directe et collective. J’aime beaucoup cette idée de clés compilées de tout le savoir possible qu’on se partage hors-réseau, dans le monde physique, ça me rappelle aussi l’encyclopédisme ou le projet The Whole Earth Catalog. Pour moi, il y a quelque chose de puissamment poétique là-dedans.

Il y a aussi le site archive.org, un site qui regroupe énormément de choses — un peu comme un deuxième internet…

Les archives sont un sujet important pour moi. C’était d’autant plus intéressant quand DDA m’a demandé de sélectionner et de classer mes travaux : selon quels critères et comment les regrouper ? Par quoi commencer ?

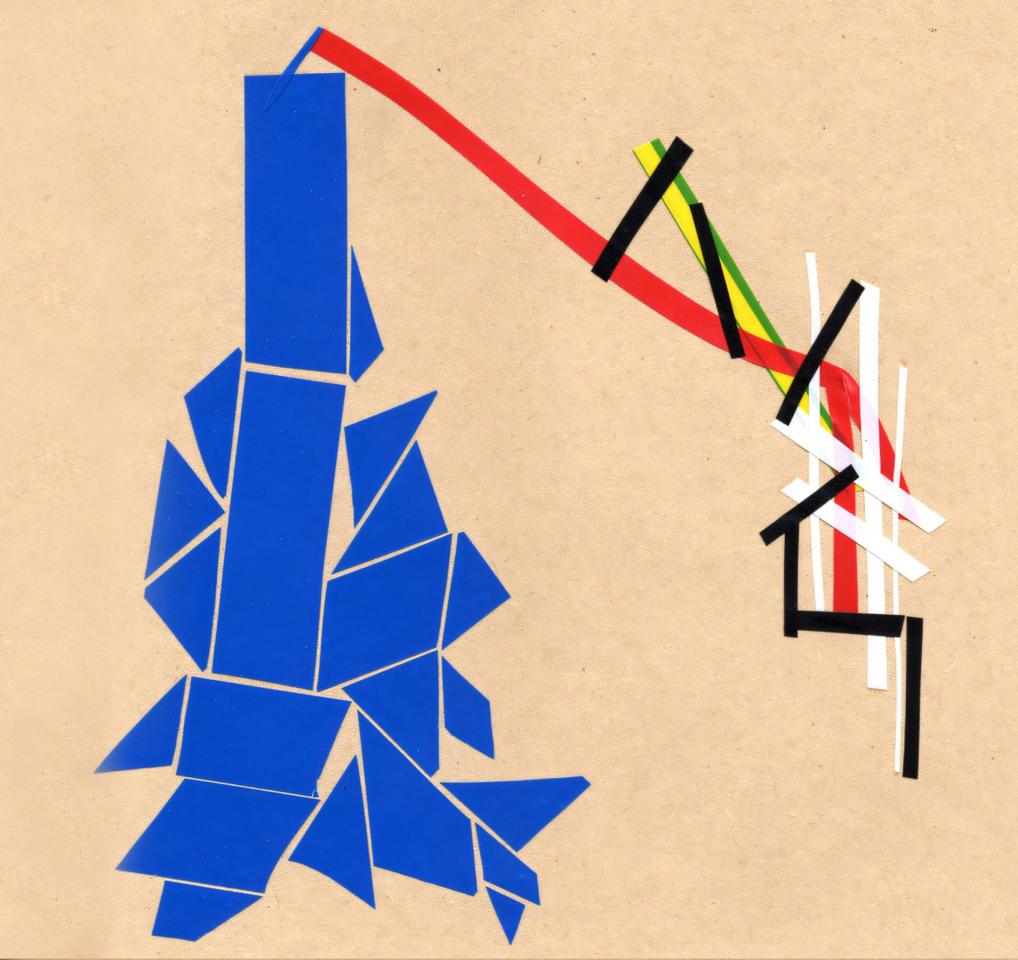

FRAGMENTS, depuis 1993

Images extraites des vidéos. Série d’environ 60 vidéos, supports numériques variés, durées et dimensions variables.

La notion de bricolage, dans le sens « assembler des éléments disparates afin de créer quelque chose de nouveau », est très présente dans ton travail, notamment dans tes vidéos, tes sons ou tes installations par exemple, peux-tu nous en dire plus ?

SB

Formellement, c’était complètement revendiqué : tendre la main au public, au regardeur, pour dire que mon langage serait celui du bricolage, du rafistolage. En Inde, ils appellent ça le juggad, c’est-à-dire être frugal, trouver des solutions avec peu. C’est proche de la sérendipité. A priori c’est une notion qu’on connaît, mais le juggad a une dimension particulière.

Cette esthétique du bricolage, c’est ce qui a guidé ma résidence pour KABANE SONORE au tout début. Dans ce cadre, j’ai travaillé par modules : au lieu de me dire « je fais une sculpture », c’était « je fais une sculpture qui va devenir un abri où j’ai envie de produire du son ». Mais je n’étais pas en résidence sonore à proprement parler, je ne savais pas où j’allais — arts visuels, son ? Alors je me suis fabriqué un abri sur roulettes, pour pouvoir aller partout. Et en allant partout, l’idée est venue : faire une radio. J’étais dans les prémices de Radio Terla. Au début, le projet évoquait une radio pirate ou radio amateur : je racontais n’importe quoi, personne ne comprenait, moi non plus. L’idée était de baragouiner quelque chose de pré-apocalyptique. Je sens que quelque chose est en train de changer, ce monde est en train de s’écrouler, donc je me construis rapidement un abri, avec les archives du monde que j’ai pu sauver.

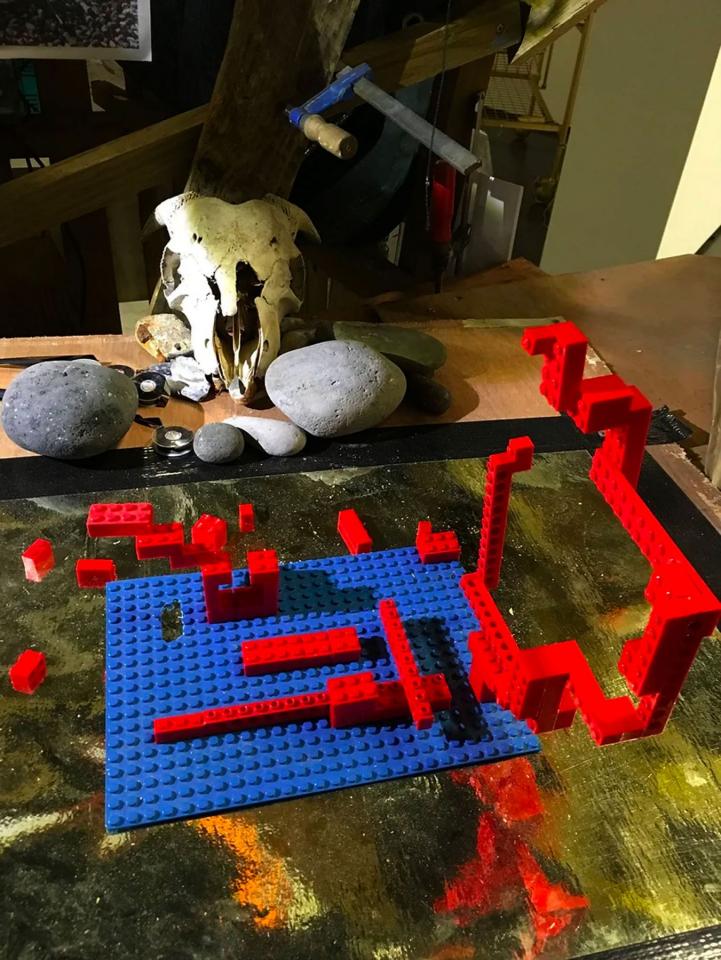

D’un point de vue psychanalytique, je relie cette poétique du bricolage à deux notions : le jeu et l’enfance. Un livre m’a particulièrement marqué et continue de m’influencer : Jeu et Réalité de Donald Winnicott. Le bricolage — c’est-à-dire, dans mon travail, l’activité artistique — est avant tout un jeu. Selon Winnicott, jouer permet à l’enfant, et par extension à l’artiste, d’exprimer sa créativité tout en faisant l’expérience de la réalité. Il considère le jeu comme un espace transitionnel entre le dedans et le dehors, entre le moi et le non-moi, entre la réalité psychique interne et la réalité extérieure.

Pour moi, dans Radio Terla, la radio est ce lien que je tente de tisser avec le public. Il y avait aussi le plaisir d’avoir le public autour, de balancer un son, peu importe que les gens comprennent ou non, ça n’avait pas d’importance.

Photographie © Olivier Padre

Oui, il y a vraiment une poétique, une esthétique du bricolage. Par exemple, pour KABANE SONORE, on retrouve le bricolage à plusieurs niveaux, que ce soit dans l’installation mais aussi dans le fait que les médiums soient bricolés entre eux, dans le fait que le texte soit lui aussi bricolé, qu’on ne comprenne pas tout. Tu parles d’ailleurs plutôt d’esthétique ou de poétique ?

Je peux utiliser les deux termes. Au départ, même si j’assumais pleinement l’aspect bricolage dans mon travail, je ne voulais pas qu’il soit immédiatement perçu comme tel, car je le considérais alors comme une limite. Mais le bricolage évoque également pour moi la notion de jeu, d’où les petits modules dans KABANE SONORE. On se prend au jeu, on assemble des éléments disparates comme des Legos, des crânes de cabris… on fabrique des histoires.

Le crâne de cabris, par analogie, renvoie à Ulysse, d’Agnès Varda. Je découvre ce court-métrage en 1999 dans le cadre de mes études de cinéma. Tout part d’une photographie qui représente une plage de galets, avec un homme nu, un cabri mort et un enfant. Varda explore le mécanisme de l’imaginaire en reconstituant les souvenirs à partir d’une photo, avec son commentaire en voix off.

Plus de trente ans plus tard, j’arrive à la Cité des Arts de La Réunion, j’y retrouve la plage de galets ainsi qu’un crâne de cabri et j’entends la voix off d’Agnès Varda qui résonne en moi. Cela fait écho et provoque des réminiscences. Comment bricole-t-on le réel avec notre imaginaire ? Où commencent et où s’arrêtent nos souvenirs, nos archives du monde ? Quels vases communicants entre cette photographie de plage d’Agnès Varda et la plage de galet du front de mer de la Cité des Arts ?

Dans Ulysse, deux enfants commentent la photo et l’une d’elle demande « C’est bizarre, pourquoi lorsqu’on meurt on a les yeux ouverts ? » et l’autre lui répond : « Parce-que quand on meurt, on a les yeux ouverts ». C’est magnifique, ça me donne des frissons. Revenir à des petites choses flamboyantes et lumineuses comme ça, par le biais du bricolage, des associations et des analogies, ça me convient parfaitement.

C’est dans cet esprit de fragments de mémoire bricolant ou réinterprétant le réel que j’ai imaginé les modules pour KABANE SONORE. Par module j’entends un ensemble de petits objets que le public pouvait manipuler et avec lesquels il pouvait imaginer une histoire : module livres, module jeu de Lego, module disques durs, module diorama…

Tu parlais du jeu, c’est un autre aspect qui semblait important dans ta production — le jeu et la notion du ludique. Est-ce que ça arrive également par association ?

SB

Mon processus fonctionne plutôt par combinaison. Avec Scann Stories, par exemple, l’idée est de pouvoir explorer sans cesse de nouvelles configurations, un peu comme avec des accessoires ou la mise en scène d’un film. Un jour, je crée quelque chose avec certains objets et compose une combinaison ; le lendemain, avec ces mêmes objets, cela peut produire un résultat complètement différent.

Est-ce qu’il y a une volonté d’épuiser à nouveau ?

SB

Il peut effectivement y avoir une volonté d’épuiser mais l’idée est aussi de se rendre à l’évidence : les combinaisons sont infinies. Je pense, par exemple, aux plateaux de jeu ou aux échiquiers. Pour mon DNSEP aux Beaux-Arts, j’avais réalisé un projet inspiré des autels réunionnais. J’avais fabriqué un ensemble d’objets en céramique, métal, bois, tissu et matériaux de récupération, plus ou moins votifs et plus ou moins reconnaissables. Ces petits objets évoquaient tantôt des idoles, tantôt des jouets, des outils de mesure ou des armes imaginaires. Chaque pièce avait la dimension d’une main, et certaines se voulaient assez exotiques pour un public hexagonal.

L’ensemble était disposé au sol et sur une table dans une pièce d’environ 30 m². En entrant dans l’espace, les spectateur·ices activaient un jeu de plateau, devenant eux-mêmes des pièces en déplaçant les objets ou en circulant dans la pièce. Ils·elles activaient ainsi quelque chose de symbolique, faisant émerger une poétique de l’espace.

C’est un peu comme dans le cycle de films Cremaster de Matthew Barney où les objets-sculptures qu’il réalise lui-même, au-delà d’être des accessoires-décors pour le film, deviennent quasiment des personnages venant compléter les pièces d’un puzzle narratif et spatial. Pour financer ses films, Matthew Barney vend certaines de ses pièces. Chaque objet existe donc à la fois comme œuvre autonome et comme accessoire dans ses films. Je trouve intéressant cette idée de vies multiples pour des objets, recyclés dans leur fonction et passant d’un statut à un autre, comme lorsqu’on est enfant : les jouets peuvent avoir plusieurs usages et être à la fois une arme, un outil ou un jouet.

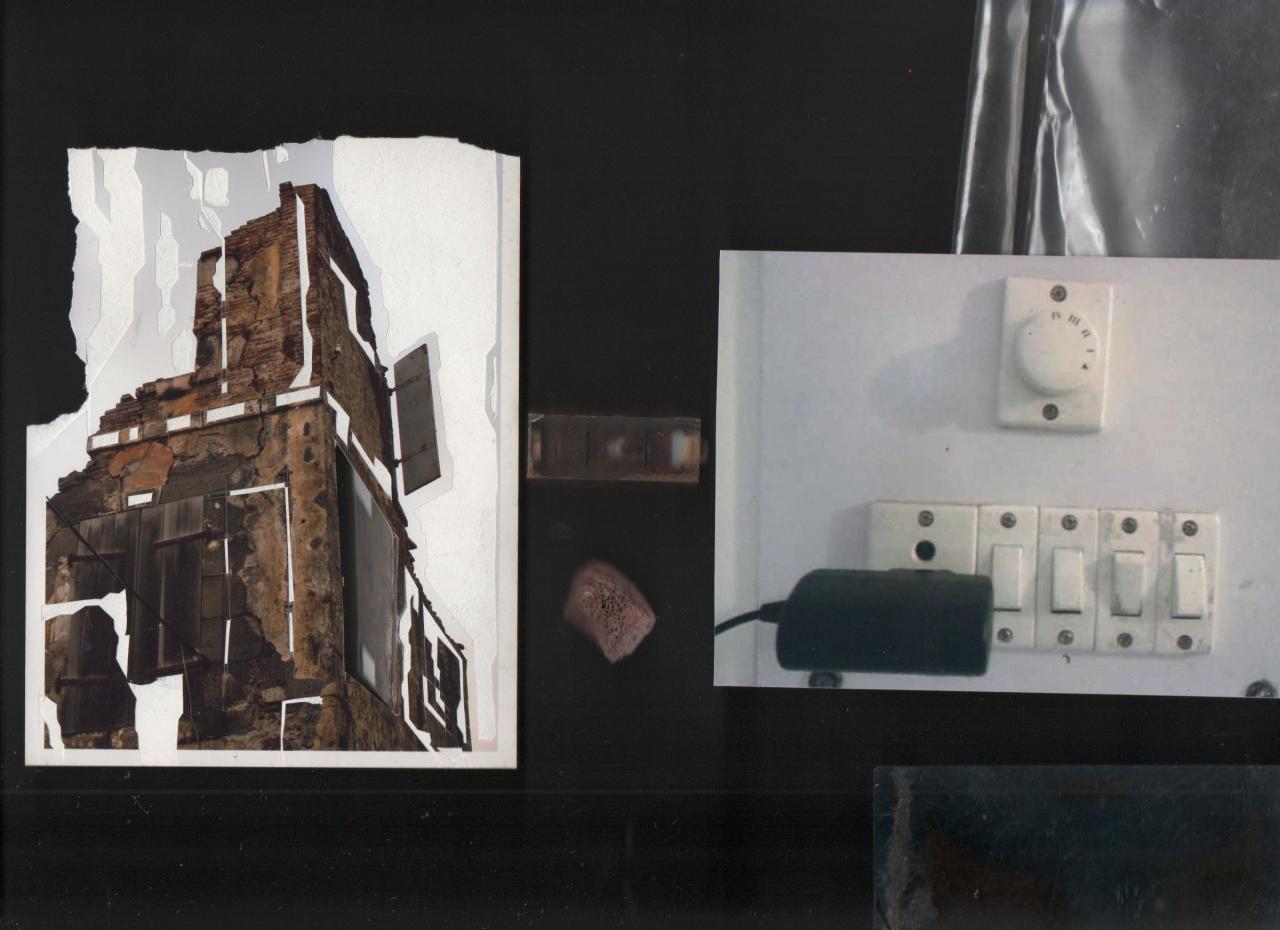

Scann Stories, 2015

Compositions scannées, dessins, éléments manufacturés et naturels, 29,7 x 21 cm.

Cette période de l’enfance revient beaucoup dans ton discours.

SB

Oui, je trouve que cette période a une puissance symbolique et formelle. Cela vient peut-être du fait que je travaille avec des enfants depuis vingt ans ! Il faut aussi avouer que mon rapport à l’enfance et plus précisément à l’adolescence est particulier… À l’âge de 13 ans, ma sœur a été diagnostiquée d’un cancer. Jusqu’à ses 14-15 ans, elle ne savait pas si elle allait survivre, et elle est finalement morte à 20 ans. Pendant toute cette période, je ne comprenais pas ce qui se passait. C’était très violent.

Ce qui m’est arrivé, sous cette forme violente, était un cadeau. Qu’en ai-je fait ? Une note de fond, présente dans tout ce que j’expérimente depuis, et donc dans chaque projet artistique : ce sont des allers-retours invisibles et constants entre souvenirs d’enfance et rapport au monde d’aujourd’hui. Comme le dit Baudelaire : « Le génie, c’est l’enfance retrouvée. » Autant être génial, donc, au moins comme Filliou.

De cette épreuve, tu en gardes un regard sur le monde à la fois inventif et vigilant, cherchant à trouver des solutions en bricolant et en assemblant, en créant tantôt des jouets, tantôt des armes.

SB

Oui, garder un regard vigilant sur le monde, pour moi c’est rester près des feux de son enfance, là où l’essentiel brûle encore. On pourrait presque transformer ça en jeu et se poser ces questions : où en es-tu avec ton enfance ? Comment vit-elle encore en toi aujourd’hui ? Comment la réactives-tu ? Qu’est-ce qu’elle nourrit au quotidien ? Pour ma part, je ne crois pas que l’enfance puisse disparaître ou qu’elle en ait fini avec nous. C’est pourquoi j’ai souvent envie d’explorer en profondeur les concepts sociaux, historiques, politiques des terrains de jeu ou playgrounds. La question du jeu dans l’espace public est fascinante, notamment pour voir comment chaque civilisation considère cet espace ludique au sein de son système politique, social, et même religieux. Peut-être que ça pourrait aboutir à une production plastique.

Kalinergy, 2010

Installation, jouets, chaises, figurines, guirlandes, idoles, fleurs, vidéo, adhésif noir,

environ 200 x 200 x 350 cm.

Exposition The Quest for the Holy Toy, Akar Prakar Gallery, Kolkata, Inde, 2010

Il nous semblait qu’il y avait également une dimension dystopique dans ton travail, ou en tout cas quelque chose proche de la science-fiction. Tu parlais tout à l’heure de ce côté pré-apocalyptique. On retrouve cette esthétique dans tes dessins mais aussi dans tes vidéos. On peut même parler de fantastique, dans le sens où certaines œuvres présentent des détails très précis, une architecture par exemple, mais combinés à des éléments qui créent un univers complètement différent. On perd alors nos repères. Ton univers part du réel, mais s’y perd ou se propage ailleurs, et on ne sait plus exactement où l’on se trouve.

SB

Au-delà du côté visuel, je crois que c’est aussi une manière de répondre à mes angoisses existentielles et aussi un moyen de réflexion sur notre société contemporaine. La plupart des enfants de ma génération ont grandi avec un imaginaire nourri par la science-fiction et le fantastique, surtout grâce au cinéma, et aujourd’hui, en voyant certains événements, je me dis : tiens, ça pourrait vraiment arriver. Pour ma part, je n’ai pas envie de me complaire dans l’esthétique dystopique, mais plutôt d’y picorer des éléments réflexifs. Comme tu le dis, ce sont justement les décalages, les endroits où « ça ne colle pas », qui m’offrent une fenêtre sur de possibles autres mondes bien présents ou en devenir. J’aime beaucoup ce lien que cela tisse avec les archives. Partir de fragments du réel — qu’ils soient personnels, historiques ou issus de films amateurs glanés sur internet — pour constituer des archives qui n’existeraient pas encore. En 1997, après l’expérience de la mort de ma sœur, de retour à Paris, je découvre le CD-ROM Immemory de Chris Marker, fraîchement publié. Ni documentaire ni fiction, c’est une sorte d’autoportrait mêlant ses propres images-souvenirs à celles du monde, une expérience immersive rappelant un musée virtuel de la mémoire de Marker. Une fois de plus, il me touchait par ses questionnements sur le temps et la mémoire.

Radio Terla pourrait être un prétexte pour une réflexion partagée sur le temps, les souvenirs, la mémoire humaine mais aussi le temps géologique, la vitesse de transformation des climats sur le globe… Superposer des couches de présent, de passé et de projections futures m’intéresse : cela me donne l’impression de laisser ouvert le champ des possibles.

Dessins et vidéos, techniques, dimensions et formats variables.

Nous avons précédemment évoqué une de tes œuvres qui s’intitule C’EST UN GRAND TERRAIN DE NULLE PART : c’est un titre très évocateur, très poétique aussi.

SB

J’ai emprunté ce titre à l’un des plus grands poètes français : Gérard Manset, auteur-compositeur qui a écrit une chanson intitulée Comme un Lego. Il y a d’ailleurs un côté dystopique dans ce morceau qui décrit le monde vu d’en haut, comme s’il n’était qu’un immense jeu de construction. Manset y observe les êtres humains et leurs activités comme de minuscules figurines. La première phrase dit : « C’est un grand terrain de nulle part, avec de belles poignées d’argent… »

C’est un peu la même démarche que lorsque j’emprunte le titre Errance à Raymond Depardon. Pour moi, « c’est un grand terrain de nulle part » était parfait pour nommer ce corpus : il décrit cette immensité dans laquelle je ne sais pas exactement où aller. Je représente des morceaux de lieux, réels ou imaginaires, mais au fond, de quoi s’agit-il ? Du grand terrain de nulle part. Est-ce que ce grand terrain se situe autour de la feuille ? Est-ce que ce terrain est la réalité qui nous entoure ? Serions nous nulle part en étant là où nous sommes ?…

Avec ce titre, j’ai l’impression d’avoir épuisé les possibilités de significations, comme avec des combinaisons infinies — tout est ouvert et ça m’allait, même dans leurs contradictions. Car le terrain de nulle part parle aussi de La Réunion. Où suis-je ? D’où viens-je ? Mon séjour en hexagone a soulevé beaucoup de questions sur l’image que les gens de là-bas ont de notre île. Et moi, où est-ce que je me situe sur cet échiquier identitaire ? Peu importe où je me trouve, je ne suis jamais tout à fait assez ceci ou cela. Ce n’est pas quelque chose que je brandis, mais c’est un questionnement qui reste toujours là, en arrière-plan.

Globalement, l’ensemble de tes titres est très singulier, comment les choisis-tu ?

SB

Pour certains projets, je me dis qu’il faudrait un titre qui marque. Souvent, les titres viennent à moi — ou plutôt, ils sont déjà là, glissés dans les paroles de musiques que j’écoute en travaillant.

Il y a aussi des moments où les titres surgissent, comme avec mes carnets de dessin. Par exemple, Les Heures : le projet est né d’un fond sonore, de ce qui m’entourait — des conversations, la radio, un film que j’avais vu, une série que je n’avais pas aimée, ou au contraire la musique d’un film qui m’avait touché. Et là, le titre s’impose, lié à ce que je vis au moment du travail. Parfois il vient plus tard, mais toujours dans le prolongement du processus. C’est un déclic : évidemment, ça doit s’appeler comme ça. Pour C’EST UN GRAND TERRAIN DE NULLE PART, je cherchais quelque chose qui évoque l’espace, le territoire, l’ici et maintenant, mais sans limite définie. Le titre s’est imposé de lui-même.

Il y a aussi des références qui m’inspirent toujours, comme Charles Fort, qui, dès 1910, passait ses journées à éplucher les journaux pour collecter des faits divers étranges et des anomalies répétées : pluies de grenouilles, poltergeists, objets lumineux traversant le ciel (à une époque où l’aviation en était à ses balbutiements), disparitions d’équipages sur des navires intacts, statues qui suintent, et bien d’autres phénomènes inexpliqués. Il a compilé tout ça dans Le Livre des damnés. Ce bouquin, un peu oublié, a beaucoup inspiré les surréalistes — Jacques Bergier, Louis Pauwels, et j’y puise parfois des titres. J’aime cette manière de capter et de porter un regard sur les anomalies, les choses qui échappent à notre entendement, sans les condamner à priori par nos croyances limitantes.

Dessins et vidéos, techniques, dimensions et formats variables.

Tes vidéos saisissent des détails du réel souvent invisibles pour la plupart des gens, que tu combines avec des éléments virtuels pour créer une nouvelle réalité à archiver. Cela semble faire écho à la notion d’impermanence qui revient beaucoup dans ton discours. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ?

SB

J’ai fait plusieurs séjours en Thaïlande. Là-bas, le bouddhisme occupe une place centrale et donc inévitablement j’ai été marqué par l’un de ses principes fondamentaux, l’impermanence : tout est en mouvement et voué à disparaître. Cela résonne avec mon histoire personnelle et avec mon travail : le motif de la maison en construction ou en ruine. Comme l’enfant qui joue et bricole : on assemble, on construit, mais on sait que ça tombera ou que l’on pourra démonter pour reconstruire autrement. Plastiquement aussi, certains de mes travaux s’effacent avec le temps, et cela me semble presque naturel, comme une continuité de cette idée d’impermanence.

C’est surtout à la série HOME que je pense lorsqu’on évoque l’impermanence : le processus même repose sur un geste rapide, presque instinctif — construire, déconstruire, puis reconstruire encore.

Est-ce que c’est juste de dire que dans ta pratique artistique, tu fonctionnes par accumulation d’éléments ?

SB

Non, pas vraiment. Dans ce que je propose à voir, il y a certes l’idée de récupérer, glaner, mais pas forcément de garder à tout prix.

On trouve qu’il y a un sentiment de prolifération qui se dégage de ton travail et ça viendrait avec l’idée d’accumulation.

SB

La prolifération me parle davantage. C’est sans doute lié à mon rapport à la maladie et au fonctionnement du cancer, à l’idée de multiplication des cellules, et, plus largement, au mécanisme de survie de tout être biologique. Quand on me confie un espace, je l’investis en essayant de prendre en compte chaque élément qui le compose. La cabane, c’est un bloc, un abri, mais mobile : elle invite à partir, bouger, explorer. Le protocole initial pour KABANE SONORE était que l’abri grandirait tant que j’aurais des matériaux et du temps.

Donc oui, il y a quand même quelque chose de l’ordre de l’accumulation, de l’expansion.

SB

Oui en fait c’est l’expansion, la croissance, peu importe l’objet, finalement, c’est l’énergie, l’essence de l’énergie, la prolifération. Comme le blob, vous voyez ? Ou l’univers, ou la pensée. Tout ça peut partir très loin, en termes d’analogie, de correspondance.

Est-ce que tu te considères parfois comme un architecte ? Dans le sens de quelqu’un qui assemble des éléments, qui les met en dialogue pour construire peu à peu quelque chose ?

Je ne me vois pas comme un architecte au sens strict du terme. Bien sûr, il y a des liens avec l’architecture dans ce que je fais, et c’est une discipline qui m’intéresse vraiment. Et dans mon processus, le fait de combiner différents éléments entre eux évoque effectivement le geste architectural.

Par ailleurs, l’idée d’architecture m’amène à autre chose : la notion d’« habiter le monde ». C’était d’ailleurs le sous-texte de KABANE SONORE : habiter le monde, mais avec qui, avec quoi ? Avec le milieu, avec les ressources qui nous entourent. Aujourd’hui, la question des ressources naturelles et énergétiques est essentielle : où les trouver, comment les utiliser pour vivre, et comment faire avec ce qui est disponible sur notre propre terrain. C’est une manière de repenser le lieu et l’habitat, et plus largement notre relation à notre survie et à celle de notre environnement.

Lorsqu’on regarde les dates de tes projets, on constate que beaucoup d’entre eux ont une temporalité longue, et pour certains projets, il n’y a pas de dates de fin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rapport au temps dans ta création ?

SB

Mon rapport au temps est double. D’une part, je produis par morceaux et parfois en urgence, interrompant mon travail pour les nécessités du quotidien. Je reprends ces morceaux à plusieurs reprises, chaque fois que c’est possible, sur un intervalle continu. D’autre part, il existe un autre temps : je mets de côté certaines productions pendant des périodes qui peuvent être très longues, parfois une dizaine d’années, avant de les réactiver d’un coup lorsqu’elles résonnent avec une actualité particulière. Par amusement, je les sors alors de leur sommeil cryogénique pour voir comment elles ont traversé le temps.

Ça tourne souvent autour du temps et de la vitesse : combien de temps a-t-on pour produire quelque chose, faire au mieux avec ce qui se présente. Filmer, par exemple, répond assez bien à cette urgence, car je capture des fragments du réel sur le vif, ce qui suffit souvent à faire écho à l’intensité que je souhaite partager. Forcément, je pense à des cinéastes qui m’ont marqué, ils sont si nombreux, mais surtout à celui qui, pour moi, est aujourd’hui peut-être le plus important cinéaste français vivant : Alain Cavalier. Certains de ses films m’ont bouleversé, notamment celui où il filme son amie atteinte d’un cancer.

Est-ce qu’il y a un moment où tu peux dire : « ça y est, c’est terminé » ? Ou bien ce sont des pièces qui continuent à vivre dans le temps ?

SB

Certaines pièces sont clairement des œuvres isolées. Par exemple, A+, une série sur papier A3 réalisée avec mon sang et de l’adhésif noir : lors de la préparation de l’exposition Orbite à la galerie Binoche, un coup de cutter m’a ouvert le doigt, et c’est ainsi qu’est née cette série. Une fois réalisée, c’était terminé, sans suite. De même pour LUX : un segment de création, sans avant ni après, uniquement destiné à l’exposition NUIT.

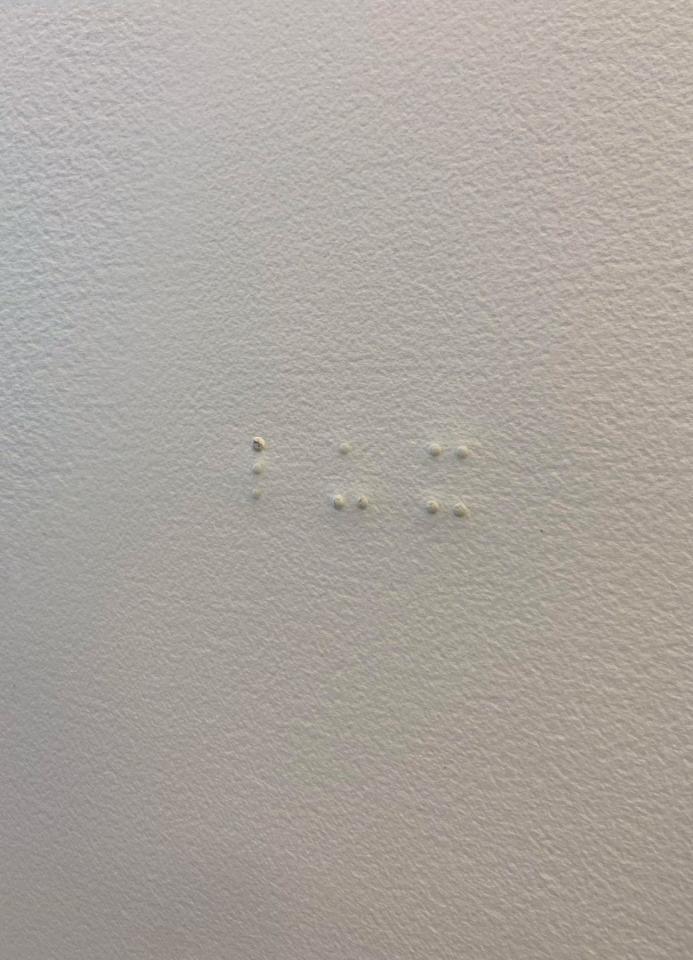

LUX, 2017

Braille sur papier Arches 400 g , 58 x 78 cm.

HOME est justement un projet qui s’est étalé sur plusieurs années et qui a aussi pris diverses formes. À la base, c’était du collage dans un carnet, il y a eu de la micro-édition etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ?

SB

À l’origine, ce n’étaient que de petits collages ludiques d’architectures en scotch noir, réalisés dans un carnet de voyage en France, pendant que j’attendais le train ou sur des terrasses de café. Plus j’avançais dans le carnet, plus je me suis rendu compte que j’aimais travailler vite : adhésif, cutter, papier formaient le kit parfait pour montrer des architectures qui se construisent ou se détruisent, un peu comme un enfant qui colle des gommettes pour en faire une maison. On revient ainsi à la notion d’« habiter le monde », à l’idée de fabriquer sa cabane. Des années plus tard, à la Cité des Arts, j’ai réalisé un abri. Cette forme, cette thématique, elle est là depuis longtemps : elle va, elle vient, elle respire.

La maison, je l’ai déclinée de plusieurs façons : en collages principalement, puis en film d’animation (que je n’ai pas encore montré), et aussi en stickers. Ces stickers ont toujours un rapport à l’habitat, mais dans une version plus citadine, plus urbaine : avec un QR code qui renvoie à un enregistrement sonore de l’endroit. Pour moi, l’enregistrement est une façon d’archiver un moment du monde. Donc ça parle d’« habiter ce monde », mais ça va plus loin : comment on habite les uns avec les autres, comment on définit notre rapport à notre environnement immédiat (l’île, le territoire, le terrain).

Tu fais beaucoup de collaborations, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont ces projets naissent ?

SB

Quand on me parle de collaboration artistique, la première chose qui me vient à l’esprit, c’est la collaboration sonore. Souvent, ça part d’une invitation, comme lorsque Labelle nous a invité Soleïman Badat et moi pour la Nuit des musiques expérimentales : au départ c’était simplement la rencontre de deux artistes passionnés par le son. On part d’une matière, d’une idée, puis on brode autour. Parfois ça fonctionne, parfois moins, mais toujours avec cette joie de faire et l’envie de partager. Comme on crée chacun de notre côté, se retrouver, c’est tester, voir si ça s’annule ou si ça se décuple ? C’est ça le moteur. On se lance, on improvise, et peu à peu un projet prend forme, c’est ce qu’on a proposé pour cette première édition sonore expérimentale à Saint-Paul.

J’ai également collaboré avec des danseur·euses. Ce qui m’intéressait, c’était de faire de la musique en live, de réagir intuitivement et d’improviser en direct face à un corps en mouvement, avec mes instruments sonores bricolés.

D’autre part, j’ai eu envie de faire de la musique pour des images, également en live. Tout est parti, encore une fois, du plaisir de créer du son avec quelqu’un — cette fois avec Pablo Wayne, photographe lui-même, qui m’a proposé un projet de diapo sonore. Je me demandais souvent : « Comment mettre du son sur l’image, ou à côté, de façon continue ? ». Au-delà du plaisir de construire une expérience immersive photographie-son, je me suis parfois demandé pourquoi ajouter du son à une image photographique.

Après ce premier diapo sonore, Romain Philippon, fondateur de la revue photographique Fragments, nous a proposé de collaborer sur d’autres soirées similaires, ce qui m’a permis de rencontrer d’autres musicien·nes et photographes…

Finalement, c’est le flot de la vie qui amène ces rencontres. Et c’est vrai que dans la musique ou le spectacle vivant, ça s’y prête particulièrement bien : souvent on peut immédiatement faire ensemble.

Image extrait du teaser. Improvisation sonore, 50 min.

Photographie © Antoine Duvignaux

- Alain Séraphine fonde l’École supérieure des beaux-arts de La Réunion en 1991, dont il prend la direction jusqu’en 2011. Il est également connu pour avoir créé d’autres structures clés dans le secteur des arts visuels et plus largement de la culture sur l’île, notamment l’association Village Titan en 1953 ou encore l’ILOI (Institut de l’Image de l’Océan Indien) en 1994. ↩

- « Œuvre d’art totale » en allemand. Concept esthétique selon lequel toutes les formes d’art (musique, poésie, danse, architecture, peinture, etc.) sont réunies et intégrées dans une œuvre unique et cohérente, afin de produire une expérience artistique complète et unifiée. ↩