Leïla Payet | Elle est une île : indicible et invisible

Par Diana Madeleine

2023

Langage et espace dans l’œuvre de Leïla Payet

Que peuvent bien avoir en commun un « kit de tétons pour braille », des petites murailles en carrés de sucre et un film mettant en scène la fuite et les tourments d’une femme créole dans le paysage paisible d’un bord de rivière ? De prime abord, le travail de Leïla Payet paraît insaisissable, indescriptible. On ne peut réellement le cerner. Fait d’une grande diversité de formes et de questionnements, chaotique et complexe, il est à l’image de l’artiste, le fruit de rebonds incessants, marqueurs de son extrême perméabilité au monde et de sa nébulosité. Son travail doit se lire comme le dépliement d’une pensée (plastique) en mouvement, il se développe en strates, des travaux de performance jusqu’aux projets de recherche sur la fabrication de la culture et de ses récits. De l’expérience solitaire à la grande danse de la vie. Mais pour l’analyser, on doit d’abord se forcer à éliminer toutes tentatives de généralités pour l’aborder en fragments épars. Son œuvre sibylline se révèle alors être une « construction » dans laquelle les productions ne cessent d’interroger et de renégocier les relations de l’art à la société.

Topographie de l’invisible

L’œuvre de Leïla Payet est un iceberg. Il y a la partie visible, des œuvres qui ont émergé et circulé rapidement après l’obtention de son DNSEP à l’École des beaux-arts de La Réunion en 2009, et l’autre partie, moins visible, soustraite au regard car moins lisible, « emmaillée ». L’une des premières œuvres connues de l’artiste est une performance furtive qui fut réalisée sur le bord de mer au Port, ville côtière de l’île de La Réunion (Le mur, 2009). Accroupie au sol, l’artiste alignait avec minutie des carrés de sucre pour dresser un muret aussi fragile que dérisoire autour d’elle. L’action nous est donnée à voir par sa documentation, soit un ensemble de photographies, dont le point de vue ajoute à la ligne blanche du minuscule édifice celles plus floues de l’environnement, notamment la découpe bleue de la mer qui dessine l’horizon. Si l’on change de point de vue en prenant de la hauteur, ces remparts de pacotille deviennent des îlots, des cercles qui circonscrivent et protègent un territoire, à commencer par le sien (Topographies de sucre, 2009-2015).

Matériau récurrent dans sa production artistique de 2009 à 2015, le cube de sucre est une unité de construction qui permet à Leïla Payet de composer de petites architectures éphémères, du simple muret à la maison, jusqu’à leur assemblage en un ensemble plus vaste, comme une ville (Villesucre, 2011). Il est aussi le symbole de l’économie coloniale sur laquelle se sont bâties l’hégémonie occidentale et l’histoire de son île, dont les terres furent converties en champs de café puis de canne à sucre. Ces agencements en sucre, dont elle délègue également la fabrication à l’aide de modes d’emploi, ne sont jamais de véritables architectures à échelle réduite, mais plutôt des arrangements sommaires qui renvoient à « l’idée d’architecture ». L’artiste se concentre davantage sur l’acte de construire des espaces, plutôt que sur la structure architecturale en elle-même, car ce sont les notions de territorialisation et de déterritorialisation, au sens où l’évoquent Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui l’intéressent : une « théorie des pratiques d’appropriation collective des milieux de vie, déterminant les modes de construction et de transformation de ces identités dans le devenir des formations sociales1

». Construire sa maison, c’est se construire.

Cette ligne blanche de partage du sol scinde l’espace en deux : l’espace collectif d’un côté, l’espace intime de l’autre, la mince muraille matérialisant une bulle de protection. Partant de la performance, l’artiste glisse vers le « dessin relationnel » en permettant au public le plus large de s’approprier l’espace, dans une œuvre nommée Protocole i (2015). En combinant le dessin à l’idée d’interaction sociale, ce travail veut « mett[re] en évidence les comportements sociaux face à la notion de territoire ». L’artiste le définit en ces termes : « Ce que je nomme dessin relationnel est la mise en évidence par le tracé d’un espace invisible et/ou imaginaire2

. » Corps et espace sont mis en tension pour révéler les interactions spatiales mouvantes et les jeux de négociation permanents entre les individus. On les retrouve dans ses dessins sur papier, comme ceux de la série à l’encre et au feutre consacrée à ses proches Marie, Colette et Arthur (2010). Deux des dessins conservés à l’Artothèque de La Réunion présentent des corps sans têtes qui se meuvent et semblent se débattre. A contrario, un autre personnage doté d’une tête a perdu ses jambes. Des masses informes et inextricables plus ou moins grandes les surplombent, petits nuages auxquels se raccrocher, souffles d’air expulsés ou pensées ressassées ? Où sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Et comment tenir ?

Poétique de l’indicible

Les œuvres du tournant 2010 sont marquées par le dessin et le volume, pratiques à la fois distinctes et imbriquées. Si Leïla Payet convoque souvent le jeu (notamment de construction), il s’agit surtout de dessin dans l’espace. Les dessins relationnels fabriquent des volumes tout autant que les micro-sculptures de porcelaine forment une écriture.

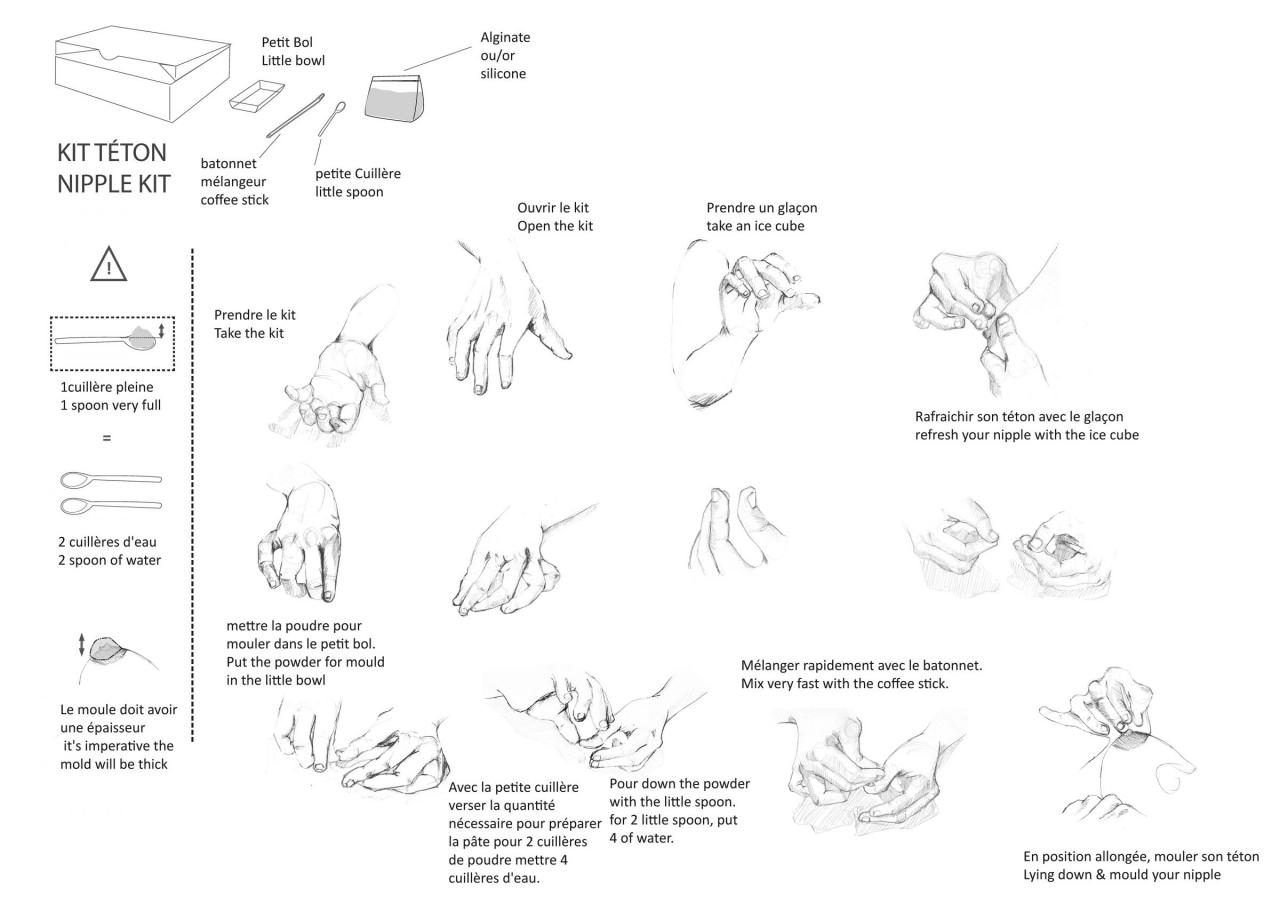

Le fameux Kit tétons braille réalisé en 2012 est sans doute l’autre œuvre la plus connue de Leïla Payet. À Montreuil, dans l’atelier d’Anne-Marie Casenaz, elle produit un kit composé d’un bol, d’une cuillère et d’un sachet d’alginate de moulage et rédige des instructions. Le kit permet de fabriquer des moulages de tétons. Il s’agit de créer des formes à partir de son propre corps pour inventer un langage unique, à décrypter par le toucher. Le système d’écriture tactile universel trouve ici son équivalent dans le point saillant que constitue le téton, élément érotique qu’il faut caresser du bout des doigts pour obtenir l’empreinte. Si ce travail met en évidence la sensualité et la charge érotique des corps, le choix du téton peut aussi suggérer une autre connotation, puisqu’il renvoie au sein nourricier.

À considérer Lorizine linivèr (2019), une image issue du triptyque photographique Fonnkèr haïku pou silans, la question des origines et de la lignée n’est pas subsidiaire. Le poème photographique présente un feu d’artifice (Fé pet an flèr), une fleur en chair (Lorizine linivèr) et une étrange soupe d’oreille laiteuse et rosâtre (Ankor vivan). Il a été conçu à la manière d’une partition à l’intention d’un chœur de personnes sourdes et malentendantes, qui en retour signent une chorégraphie silencieuse du poème dans la vidéo Fonnkèr pou silans. Ici, une nouvelle fois, le langage est évoqué dans sa forme primaire, en tant qu’interaction. Ce travail met en jeu la question de l’altérité en pointant en filigrane, sous les images faussement douces, les formes de violence du rapport à l’autre.

Au fond, il a toujours été question de cette impossibilité de dire et d’être entendu·e. Déjà dans les œuvres des premières heures, toutes réalisées entre 2008 et 2009, l’artiste posait les bases de cette recherche en établissant un répertoire de courtes vidéo-performances nécessitant peu de moyens. Face caméra, on peut voir son visage caché par intermittence par un ballon rose irisé qui se gonfle et se dégonfle au gré de son souffle (Petits riens, 2008). On l’entend chantonner un air un peu désabusé. Il est entrecoupé par le souffle qui pénètre dans le ballon ou s’en échappe. Par sa couleur, celui-ci prend des allures de chair, un poumon qui inspire mais aussi un cœur qui se vide…

D’autres vidéos autofilmées présentent Leïla Payet opérant des gestes anodins ou répétitifs : se débattre comme pour enlever son pull (Monster, 2008), nouer et dénouer ses cheveux (sans titre, 2008). Sous le titre Indicible, l’artiste capture sa bouche en gros plan, un orifice qui murmure des sons inaudibles et recueille toutes sortes d’objets (élastiques, pièces de monnaie, fleurs, allumettes, fils) pour les régurgiter aussitôt, parole tue et enchevêtrée. Le mur blanc était aussi celui du silence. Ce silence que l’on vous impose. Celui dans lequel on se terre, coupée du monde. Isolée, c’est-à-dire ayant pris la forme d’une île3

, ou considérée comme à part.

Le leitmotiv de l’île traverse l’œuvre de Leïla Payet, depuis l’île-trace de Protocole i jusqu’aux îlots en sucres engloutis de la série de photographies Marées hautes (2013). L’île n’est pas une simple métonymie. Si elle fait écho à l’artiste et à ses propres conditions d’existence en tant que Réunionnaise, la question de l’isolement n’est en rien territorialisée, bien au contraire, l’espace qu’elle convoque est relationnel. Cette dimension sociale et culturelle de l’espace apparaît plus clairement dans la production d’un travail vidéographique basé sur le concept de relecture des récits collectifs ou, à plus petite échelle, d’histoires personnelles.

Récit et construction de soi

Dans La belle arrangée (2018), un film qui met en scène les facettes d’une femme que ses blessures internes amènent à fuir dans l’espace reculé et vierge de la nature, le paysage réunionnais entre en résonance totale avec le personnage. Il est le théâtre d’un drame, l’écho lointain et sourd de la fuite des esclaves aux XVIIIe et XIXe siècles dans les hauteurs de l’île. Le court-métrage est un des opus d’une série de portraits inspirés de la chanson Four Women (1966) de Nina Simone, dont chaque couplet est dédié à une femme représentant l’un des stéréotypes associés à la société africaine-américaine des années 1960. La série de films est un travail non achevé produit en collaboration avec le vidéaste C.H.A. Chaque film est imaginé comme un portrait de femmes, des combattantes ou des figures de révolte contre le déterminisme. Safronia (2019), dont le synopsis a été entièrement dessiné4 , parle de la « maison originelle » et de la conception douloureuse de l’enfant issu du viol de l’esclave par le maître. La batarsité qui fonde la population réunionnaise porte le sceau de multiples violences corporelles et traumas. Une double négation de l’histoire, par le colon et le colonisé, qui rend la construction identitaire ardue. À l’incapacité de dire et d’être entendu, l’impossibilité d’être. La constitution d’un sujet est chevillée à l’autre.

Par cette fine conscience de ce qui se trame dans la construction individuelle, le travail de Leïla Payet a opéré un tournant décisif à partir de 2013. Elle s’engage dans une recherche au long cours qui trouve ses développements dans la forme du « tapis mendiant », un travail de vidéo-citation proposant de multiples variations autour d’une même matrice. Tapis mendiant est une œuvre évolutive et composite qui agrège de nombreuses citations textuelles ou visuelles issues de lectures et d’images captées au cours d’investigations.

À l’origine conçu comme un court-métrage non linéaire, le film comporte aussi bien des images trouvées sur internet que des photographies capturées par l’artiste ou encore des collages numériques imbriquant dessin et image. L’œuvre résulte d’un projet de recherche intitulé No statues/No statut (2013), qui fut un prétexte à de multiples collaborations et échanges5

à partir de la relecture du film Les statues meurent aussi, le premier en France à avoir remis en question la fabrication de la culture hégémonique occidentale en se préoccupant de « l’art nègre ». Depuis 2018, Leïla Payet a choisi d’associer des objets et documents à cette matrice en dépliant les nœuds, modélisant les références et en rejouant cette syntaxe du glissement ou déplacement des sources selon les contextes de monstration. Ses installations créent ainsi des points de contact (a priori non logiques) en constituant une mise en vue à la manière d’une table de recherche. Elle se tisse au gré du temps comme autant de strates de ce qui compose, recompose la culture visuelle noire avec son lot de stéréotypes et de clichés. S’y juxtaposent des points de vue critiques, les mots d’Édouard Glissant, ceux d’Aimé Césaire ou encore de Joséphine Baker dont le corps est devenu « l’écran de l’exotisme6

». En partant de l’art dit nègre, cette recherche s’est focalisée sur l’art africain et sa réception en France et aux États-Unis. Le mouvement de la négritude a fortement nourri ce pan du travail tout comme il a révélé en creux un manque crucial de littérature (visible) pour l’espace indo-océanique. Une plongée dans l’odyssée réunionnaise débute alors avec la découverte du roman colonial Ulysse, Cafre publié en 1924. Le roman de Marius-Ary Leblond lui permet de s’interroger sur son histoire et plus généralement de sonder les soubassements de l’imaginaire colonial. Le récit devient alors un enjeu clé du travail de celle qui tente au fond de « travailler l’opacité » en juxtaposant les narrations. Cette façon de soulever les couches, dans une forme ouverte et plurielle, est symptomatique de son dernier projet intitulé Espace déco, montré à l’Atelier W à Pantin en 2022 sous le titre Créolisation je glisse ton nom : « Espace déco » comme décoratif, décolonial, décorum ou comme espace déco (comme dans les magasins de bricolage).

L’exposition, en se préoccupant de la créolisation comme processus de reformulation constante, articule dans un espace non figé des productions toutes conçues à partir de reproductions qu’on peut aisément faire glisser dans l’espace. Que ce soit par des copies d’objets d’art antiques revisités (urne mortuaire gallo-romaine ou amphore) ou par des images d’œuvres, l’artiste s’attache, dans le prolongement de ses recherches sur l’art « primitif africain », à regarder une culture matérielle riche, et parfois sous-estimée, qualifiée elle aussi d’art primitif et désignant des biens de périodes et d’aires géographiques éloignées (du Paléolithique au Moyen Âge). Dans ces conditions, que peut bien signifier le terme primitif ? Il renvoie pour Leïla Payet à « l’enfance de l’art », entendue comme acte de création. Les objets d’art appartiennent à une même et grande famille qu’on a à cœur de diviser, comme les hommes et les femmes. En mixant les apports et en confrontant des objets qui ont façonné des mythologies, elle entend faire basculer le terme créole du côté de son origine latine criar (élever, nourrir un enfant ou un animal), soit créer. « Nous sommes tous·tes créoles », dit l’artiste. Car créer est la condition de la survie. « Rev ou Krev. » Un mot d’ordre lourd de sens au regard de sa trajectoire personnelle. Elle pour qui le rêve fut la seule subsistance. Toute sa production est un continuum, l’écho d’une activité vitale qui pose au centre la seule véritable question : qu’avons-nous de commun dans la diversité ?

- Guillaume Sibertin-Blanc, « Cartographie et territoires. La spatialité géographique comme analyseur des formes de subjectivité selon Gilles Deleuze », L’Espace géographique, t. 39, no 3, 2010, https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2010-3-page-225.htm. ↩

- Citation extraite du document numérique de présentation de l’œuvre. ↩

- Isoler renvoie à l’étymologie « faire prendre la forme d’une île » (Trésor de la langue française informatisé, portail lexical du Centre national de ressources textuelles et lexicales). ↩

- Les dessins ont été exposés à l’île Maurice lors de l’exposition BORDERLINE(S) organisée par le centre d’art The Third Dot en 2019. ↩

- Cette réflexion a été amorcée lors d’une résidence à The Window (Paris) en 2013 grâce au soutien de Catherine Baÿ et elle s’est prolongée en 2018 à l’occasion d’une résidence à la Cité des Arts. Les échanges, auxquels j’ai moi-même participé, furent enrichis, entre autres, par les regards de Julien Aure, Gabrielle Folio, Céline Notheaux. ↩

- D’après le titre d’un article de Jean-François Staszak, « L’écran de l’exotisme. La place de Joséphine Baker dans le cinéma français », Annales de géographie, no 695-696, 2014, p. 646-670. ↩